Intersecciones en Comunicación

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANDO LA DISCUSIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES: LAS ELECCIONES PASO 2019 A INTENDENTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA Nazareno Lanusse y Manuel Maffé

Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANDO LA DISCUSIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES: LAS ELECCIONES PASO 2019 A INTENDENTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA

Nazareno Lanusse y Manuel Maffé • CICPBA-CICEOP-FPyCS-UNLP. Dirección postal: Av. 7 #1463, 1°A, La Plata (1900). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.El presente trabajo demuestra que los medios de comunicación están dominando el espacio de la comunicación política en las redes sociales. A partir de un estudio realizado en la ciudad de La Plata, sobre un corpus de tweets extraídos durante el 11 de agosto de 2019, día de las elecciones PASO en Argentina, se evidenció que los medios fueron notoriamente los más activos durante la jornada de la votación, identificándose los picos de actividad luego del primer anuncio de los resultados oficiales, y de esta manera lograron imponer sus discursos en la agenda de debate de Twitter frente a la dirigencia política local. Por su parte, esta última, prácticamente no participó en la discusión digital, a pesar que en la legislación acerca de la veda electoral existe una zona gris, a partir de la cual podrían sumarse al debate en redes, evitando cuestiones estrictamente proselitistas.

Palabras clave: Comunicación política; Twitter; Elecciones; Medios de comunicación; Veda electoral

ABSTRACT

THE MEDIA DOMINATING THE POLITICAL DISCUSSION IN SOCIAL NETWORKS: THE 2019 PRIMARY ELECTIONS TO MAYOR OF LA PLATA CITY. This work shows that the media are dominating the space of political communication in social networks. From a study conducted in La Plata city, on a corpus of tweets extracted during August 11, 2019, the day of the PASO elections in Argentina, it became evident that the media were notoriously the most active agent during voting day. The peaks of activity were identified after the first announcement of the official results, and thus managed to impose their speeches on the Twitter debate agenda in front of the local political leadership. For its part, politicians did not participate in the digital discussion, despite the fact that there is a gray zone in the legislation on the electoral ban, from which they could join the debate on social networks, avoiding strictly proselytizing issues.

Keywords: Political communication; Twitter; Elections; Media; Electoral ban

INTRODUCCIÓN

En la actualidad resulta imposible hacer un estudio sobre comunicación política sin tener en cuenta el grado de incidencia de las redes sociales virtuales sobre las estrategias de campaña o mismo de gobierno, siendo que todo tipo de comunicación está siendo atravesada por las nuevas tecnologías de la información. En ese sentido, este artículo pretende abordar cómo los diferentes actores de la comunicación política han participado en las redes durante un día de Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias en la República Argentina, particularmente en la Ciudad de La Plata, si se quiere el evento más trascendental para una estrategia de comunicación política.

Las redes sociales en internet, en este caso Twitter, han sido estudiadas como potenciadoras de los discursos mediáticos en algunos casos; y al mismo tiempo se han categorizado como una nueva forma de darle voz a la ciudadanía, logrando que la misma haga visibles demandas que antes le eran imposibles de alcanzar, lo cual genera una nueva esfera pública virtual, en la que se debaten en una aparente igualdad de condiciones los temas de interés de la ciudadanía.

En ese contexto, el trabajo pretende abordar desde la ciencia de la comunicación un objeto de estudio complejo, intentando problematizar el análisis de la influencia de las redes sociales virtuales en tiempos de campaña electoral y elecciones, para poder determinar cómo se reproducen las experiencias de los diferentes participantes del espacio de la política en la comunicación a partir de las redes digitales, y cómo cada uno de ellos pugna por el protagonismo en el debate público virtual.

Para explicar la composición del llamado campo de la comunicación política, el sociólogo francés Dominique Wolton, definió a tres grandes grupos como actores protagónicos del mismo: Los medios de comunicación (allí incluyó a los y las periodistas); la dirigencia política en general; y en tercer lugar a la opinión pública, como un gran actor conformado por la ciudadanía en general (Wolton, 1994). Entre ellos, lo que está en juego es el poder por imponerse en la agenda de debate público, por lo que cada uno de los grupos protagonistas elabora sus estrategias, y dependiendo del contexto social, podrá tener mayor o menor relevancia, influencia, o dominio del espacio público.

En tanto, Ferry (1994) entendió que muchos aspectos de la comunicación política se integran con éxito en el espacio público dado al debate entre los protagonistas de la misma. También definió al mismo como el sitio donde las sociedades se comunican entre sí. Al mismo tiempo, conceptualizó al espacio público político como algo similar a lo que encontró Wolton en su modelo, pero yendo más allá de eso: Para el autor el espacio público político desborda a la comunicación política y a las interacciones entre sus actores principales.

En ese sentido, en base al debate sobre la ampliación del espacio público a partir de las nuevas tecnologías y su relación con la comunicación política, se puede afirmar que si bien Internet, y en este caso las redes sociales, pueden dar más visibilidad, no significa que necesariamente sean un espacio público en sí mismo (Cardon, 2010). Es decir, que allí funcionan principios de jerarquización muy marcados, dado que se respetan en Internet ciertas autoridades que provienen por fuera de la red, y aunque haya información accesible y visible no necesariamente significa que sea pública.

Si a la construcción del modelo de Wolton sobre la disputa en el escenario de la comunicación política, se le suma la moderna utilización de las redes sociales a la que contribuyen Ferry y Cardon, es donde se confirma el estatuto de poder de los medios de comunicación masiva, quienes han podido reconfigurar sus estrategias y rutinas laborales, para poder dominar el centro de la escena de discusión social, a partir de un uso segmentado y profesionalizado de las redes sociales; mientras que la dirigencia política aún continúa necesitando de los medios para garantizar exposición; y por su parte, la opinión pública sigue sin encontrar en las redes una herramienta de empoderamiento real, si bien las mismas le ayudan a potenciar y visibilizar sus discursos. (González, 2017).

APORTES TEÓRICOS

La configuración de microblogging de Twitter, que brinda la posibilidad a sus usuarios de difundir y publicar mensajes cortos y generalmente de texto, ha permitido que la red social se transforme en un constante objeto de estudio para la comunicación política, dado que permite una conexión inmediata, ya que la información circula de manera simultánea, diferenciada y es compartida por los diferentes actores con espontaneidad. Al mismo tiempo, los usuarios pueden participar activamente en la plataforma en un doble rol de productor y consumidor de información, lo que permite darle más entidad al debate político que allí se produce, debido a la fluidez con la que se intercambia la información.

Este estudio se centraliza en el uso de la red social por parte de los emisores, usuarios y cuentas oficiales de políticos/as y medios de comunicación local, para luego analizar por este medio cómo se construyen las campañas electorales, por un lado, cómo los/as periodistas elaboran sus narrativas mediáticas, y cómo el público difunde sus opiniones acerca de los distintos candidatos/as y sobre los diferentes tópicos de debate en la agenda pública.

Así, los trabajos más actuales sobre redes y comunicación política han demostrado la clara preferencia de los usuarios virtuales a difundir contenidos consistentes con sus creencias políticas, y también que los mensajes se propagan con distinta velocidad en la red de acuerdo a si la postura con determinado mensaje es favorable o no con el mismo, entendiendo que las comunidades de usuarios construyen agendas colectivas y limitan la capacidad de los medios masivos de establecer la agenda pública de manera generalizada y homogénea. (Calvo y Aruguete, 2018)

Al mismo tiempo, otro de los principales resultados sobre este tipo de estudios tiene que ver con la denominada cámara de eco, según la cual las narrativas que salen de allí dentro tienen una relación inevitable e invariable con lo que entra en ella (Key y Cummings, 1966; Barberá, Jost, Nagler, Tucker, y Bonneau, 2015), en relación a cómo se relacionan las redes sociales virtuales y cómo se reproducen los discursos y mensajes en ellas, al propagarse con mayor éxito aquellos mensajes que coinciden con los pensamientos previos, confirmando la ideología de cada usuario que interactúa dentro de la red.

En relación a esto último, Parisier definió el filtro de burbuja como otro concepto clave en la difusión de información de tipo política en las redes sociales, principalmente en épocas de campaña electoral, debido a que los usuarios conviven en burbujas informativas que se dan como resultado del modo en que interactúan con aquellos con los cuales tienen afinidad social y comparten información acorde a sus creencias previas (Parisier, 2011).

Sin embargo, como explica Aruguete, los filtros de burbujas no son un factor que explique de forma absoluta la propagación de ciertas informaciones y la exclusión de otras, si no que puede ocurrir, de acuerdo al tema que se debata en la red diferentes aristas. Tal es el caso en el que la discusión por el “2x1” a los genocidas, el oficialismo y sus voces más autorizadas en Twitter no lograron superar la barrera de lo virtual, ya que los organismos de Derechos Humanos en Argentina ya tienen una buena reputación y narrativa consolidada en torno al tema (Aruguete, 2018).

Así, entendiendo que las redes virtuales replican jerarquías y autoridades repitiendo las lógicas de poder que se dan al exterior de las mismas (Calvo, 2015), es que el presente trabajo pretende aportar una visión actual y original sobre cómo en el día de las elecciones PASO en la ciudad de La Plata, se replicó el debate político en las redes observando particularmente a la dirigencia política local a los medios de comunicación a través de sus cuentas oficiales. En ese sentido, se seleccionó el domingo 11 de agosto de 2019 para el análisis, ya que la votación es identificada como un evento clave para los estudios en comunicación política, en donde la esfera de Twitter se incrementa y el debate se intensifica. (Rivero y Barberá, 2015).

METODOLOGÍA

El presente estudio se basa en un recorte temporal caracterizado por el día de votación de las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) en Argentina. Dicha instancia electoral tuvo lugar el día 11 de agosto de 2019, por lo que el horario elegido para el relevamiento de información fue desde las 08:00. hasta las 00:00 horas, integrando tanto el comienzo de la jornada electoral como el fin de la votación y la difusión de los resultados oficiales.

En el marco de la ventana temporal seleccionada, se definió como estrategia metodológica considerar a los principales actores políticos y medios de comunicación locales con el fin de relevar las publicaciones de aquellas personas o fuentes de información más influyentes a nivel local. En este sentido, fueron elegidos 15 medios de comunicación locales y 16 políticos/as, incluyendo este último grupo al candidato/a principal a la Intendencia de cada fuerza, el candidato/a a primer concejal, y la cuenta de Twitter oficial del bloque político local, en caso de que se contara con ella. Dado el grupo de usuarios seleccionados, se considera que se han escogido los principales actores que influyen en la comunicación política de la Ciudad de La Plata.

Con el fin de identificar las prácticas discursivas de Twitter de los candidatos/as locales, sumado a las de los medios de comunicación, es que se trabajó con material publicado en dicha red social analizado con un enfoque multimodal, ya que esta red social hace hincapié en el carácter abierto de sus políticas de difusión, como así también las cuentas analizadas son todas de carácter oficial y abiertas. En ese sentido, se entiende que los discursos producidos por las cuentas oficiales de Twitter en campaña y el día de las elecciones, constituyen una nueva práctica discursiva a abordar desde las ciencias sociales para poder entender de manera global el debate político moderno (Ventura, 2018). Una vez definido el planteo metodológico, se optó por utilizar el paquete “rtweet”1 en el software estadístico R, para extraer en tiempo real las publicaciones de dichos usuarios mediante su ID de usuario en la red social seleccionada. Una vez finalizada la extracción en tiempo real y obtenido el corpus de publicaciones a analizar, fueron eliminadas de la muestra todas las interacciones por parte de usuarios independientes con las publicaciones de los usuarios seleccionados, con el objetivo de analizar el lugar relativo que ocupaba cada uno de estos subgrupos en el universo discursivo conformado sobre las elecciones primarias en el medio local.

Obtenido dicho corpus, integrado por publicaciones originales de las 31 cuentas oficiales sobre las cuales se realizó la extracción de publicaciones en tiempo real, se procedió a realizar un análisis en tres niveles, a saber:

a. En primer lugar, se realizó un análisis de carácter temporal, en términos cuantitativos, con el objetivo de describir la actividad de cada grupo de usuarios -medios de comunicación locales y políticos/as locales- en los diferentes momentos del día;

b. En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis cuantitativo, de carácter descriptivo, en el cual se sostuvo como objetivo identificar los usuarios más influyentes en el debate digital considerando la cantidad de publicaciones realizadas, además de contrastar la cantidad de publicaciones acumulada por cada grupo de usuarios, mediante una tarea de clasificación previa;

c. Por último, se llevó a cabo una interpretación de carácter cualitativo sobre el universo discursivo de estos dos grupos de usuarios, con el fin de corroborar la existencia de discursos de carácter diferenciado en cada uno de ellos.

A partir del marco metodológico anteriormente desarrollado, se obtuvo un corpus de publicaciones acorde a la estrategia de análisis predefinida, por lo que sus características principales y consecuentes resultados se desarrollan en el próximo apartado.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

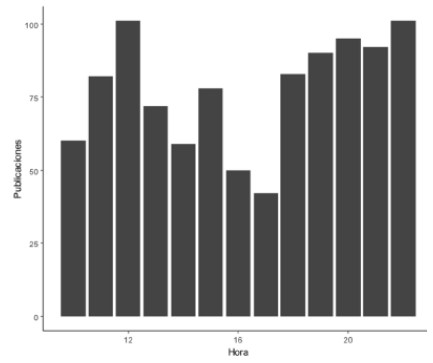

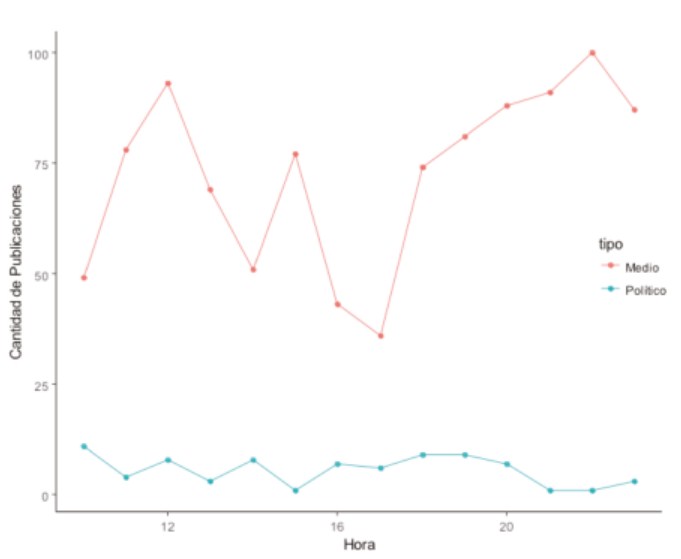

A partir de la metodología de extracción de publicaciones, pudieron extraerse 5112 tweets de los actores seleccionados, sobre los cuales se conformó un corpus tomado como muestra para el análisis. Sobre esta cantidad total de publicaciones, un 30% (1537 tweets) correspondieron a publicaciones originales de medios de comunicación y políticos/as locales. Con el fin de describir la muestra, se evidenció que la mayor actividad en la red social seleccionada estuvo ligada al horario del mediodía (entre las 11 y las 12 a.m.), tendiendo luego a aplacarse hasta el cierre de la jornada electoral, donde la actividad comenzó a incrementar hasta encontrarse un nuevo pico en el horario de las 22 horas, momento en el cual fueron difundidos los primeros resultados oficiales.

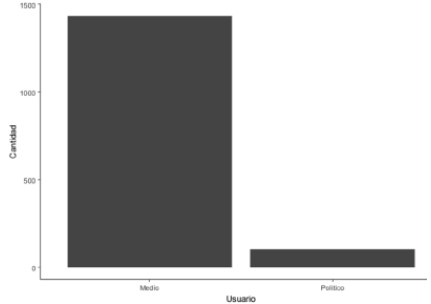

Ahora bien, partiendo de la clasificación inicial propuesta, es posible distinguir la actividad de los medios de comunicación locales frente a la de la clase política, delimitando cuál fue el grupo de predominó en la actividad digital durante la jornada. En base a dicha clasificación, desde un punto de vista agregado se encontró una diferencia de actividad notable entre ambos grupos:

Si bien resulta evidente el diferencial de actividad por parte de ambos grupos, donde el comportamiento por parte de los/as dirigentes locales es el esperado -en coincidencia con los principales candidatos a escala provincial y nacional, han respetado lo establecido por el Código Nacional Electoral en su Artículo 71 (inciso G) con respecto al período de veda electoral, que había comenzado el viernes 9 de agosto a las 8 de la mañana-, dicha brecha entre la cantidad de publicaciones arrojó resultados particulares al considerar dichos grupos y el horario de publicación.

La legislación vigente cuenta con un vacío legal en su redacción respecto a las redes sociales, ya que en el texto de la misma se habla de sanciones para quienes publiquen “avisos publicitarios en televisión, radio, medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija”2. Al hablarse de internet, no se aclara específicamente nada sobre las redes sociales, por lo que varios candidatos utilizan las plataformas digitales durante el día de la votación para realizar publicaciones sobre el curso general de los comicios, intentando evadir cuestiones proselitistas.

En ese sentido, con los/as postulantes platenses respetando la veda aún después de las 21 horas del domingo cuando finalizaron las prohibiciones, fueron los medios de comunicación quienes pulsaron el debate en Twitter durante el día de la votación. Como se muestra a continuación en el Gráfico 3, si bien la clase política participó de alguna manera en las redes, ese aporte resultó insignificante en comparación a la masividad con la que se volcaron los medios de comunicación locales en la discusión en la red social seleccionada. Al mismo tiempo, se pudo identificar en la franja horaria de la mañana una mayor participación de políticos/as en la red, asociada al momento del día en el que la mayoría de los mismos asistieron a sus lugares de votación, mientras que después de las 22.30 horas, momento en el que Rogelio Frigerio (Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina) y Adrián Pérez (Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina) comunicaron los primeros resultados oficiales, fue en contraposición, el momento en que los medios comenzaron a incrementar su participación y en consecuencia, alcanzaron su pico máximo de actividad de la jornada electoral.

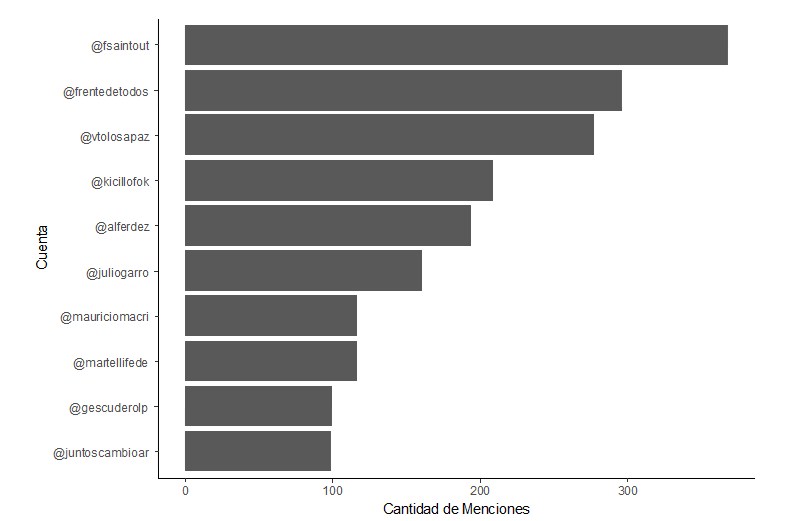

En relación a lo anteriormente desarrollado, cabe destacar que, si bien los medios de comunicación fueron los que presentaron una mayor actividad en la red social seleccionada, al momento de analizar los usuarios mencionados, son los/as políticos/as quienes predominan. En este sentido, resulta importante destacar el rol de los medios de comunicación al traer a los/as representantes políticos locales al centro de la escena comunicacional, adoptando tanto un carácter informativo sobre sus acciones -por ejemplo, informando el momento en que se acercan a las urnas- como ubicándolos en el centro del debate público, al dar visibilidad a sus intervenciones públicas y sus acciones proselitistas durante la jornada electoral.

Como puede evidenciarse en el Gráfico 4, la escena mediática en Twitter fue dominada por la fuerza opositora (Frente de Todos) en relación a la coalición gobernante (Cambiemos) -fue ampliamente la más mencionada-, y allí se reflejó tanto la disputa interna para la candidatura definitiva al poder ejecutivo local, como la importancia que adquiere la cuenta oficial del bloque político y la de sus principales candidatos en instancias gubernamentales de orden superior. Por otro lado, cabe destacar que la cuenta del actual Intendente de la ciudad se ubicó en una sexta posición relativa respecto al conjunto de usuarios mencionados, seguido de la cuenta del actual Presidente de la Nación.

Por último, resta corroborar si existen diferencias sustantivas en relación a la composición del discurso de cada uno de los grupos considerados, en la ventana de tiempo seleccionada para el análisis.

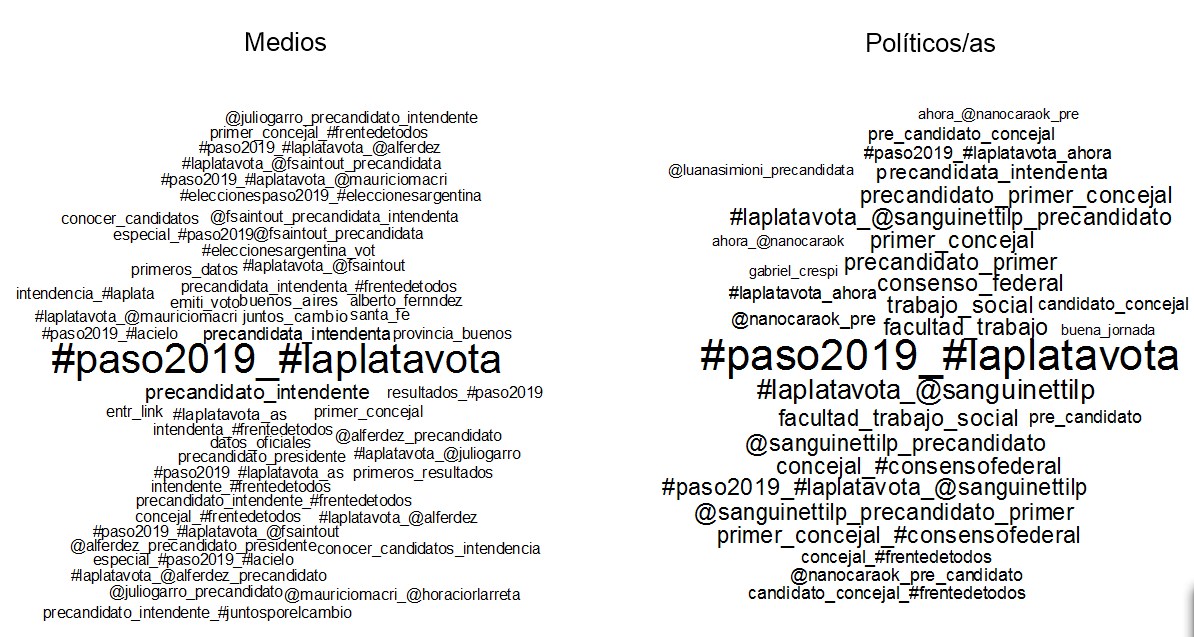

De esta manera, como deja de manifiesto el Gráfico 5, entre ambos grupos existió un uso similar de la herramienta del hashtag para asociar sus discursos a un tema en particular, tratado en redes sociales. En este sentido, se destacaron los recursos “#paso2019” y “#laplatavota” desde ambos grupos de usuarios elegidos.

Además de esta similitud entre el comportamiento de medios y dirigentes en la red social seleccionada, se observa que ambos grupos mantienen una constante referencia a los distintos espacios políticos y a los candidatos de mayor visibilidad pública de cada espacio, existiendo un diálogo de carácter informativo con sus audiencias durante el día de la elección.

Por último, cabe destacar que la diferencia que se evidenciaba a la hora de analizar el comportamiento de medios y políticos en Twitter el día de la elección bajo análisis en función de horario de publicación, se reitera en el contenido: únicamente en las publicaciones de los medios de comunicación se halló contenido relacionado a los primeros datos publicados por fuentes oficiales, o a los resultados del voto expresado en las urnas.

Gráfico 1. Cantidad de publicaciones por Hora.

Gráfico 2. Cantidad de publicaciones según Categoría de Usuario.

Gráfico 3. Cantidad de publicaciones por Categoría de Usuario, según Hora.

Gráfico 4. Cantidad de menciones por usuario.

Gráfico 5. Composición del Discurso por Grupo.

CONCLUSIONES

Este artículo vincula la revisión teórica con el planteo metodológico aplicado al caso de estudio respecto de tres ejes que dialogan entre sí y funcionan como reflexiones finales del trabajo, entendiendo al debate de la comunicación política como una disputa inmersa en la era de la hiper personalización de la política dentro de la convergencia mediática (Blumler y Kavanagh, 1999).

En primer lugar, el debate entre ambos actores seleccionados para el análisis está inmerso en un espacio público al que las redes sociales están modificando. Si bien el mismo nunca fue estable, las plataformas son mediadoras del debate político, y lo convierten en un complejo salvaje (Fernández, 2018) en el que se evidenció que los medios están dominando la escena durante la jornada electoral, ya que los mismos prácticamente cuadruplicaron al grupo de los postulantes políticos en cantidad de posteos en las redes.

En segundo término, en coincidencia con un estudio realizado de características similares (Coiutti y Sánchez, 2017) se identificó que el vacío legal existente en torno a la veda electoral en Internet es aprovechado parcialmente por quienes pretenden ser electos. Si bien la actividad de los/as candidatos/as fue casi nula en sus cuentas oficiales, se tomaron el espacio de postear, principalmente los momentos en que cada uno asistió a votar, sumado a algún agradecimiento general, pero evadiendo estrictamente responder comentarios o cuestiones proselitistas.

En contrapartida, se demostró que los medios fueron quienes contaron con la centralidad del debate durante la jornada, no sólo por el gran flujo de interacciones en la red, si no también por cómo supieron aprovechar cada momento del día de votación. Así, es que cuando se conocieron los resultados oficiales, su actividad obtuvo el mayor pico de crecimiento, dejando a los políticos fuera de la discusión a pesar de que el período de veda ya había concluido según la legislación vigente.

Finalmente, en tercer lugar, el resultado de las elecciones PASO tuvo coincidencia con las cuentas más mencionadas durante el día de la elección en la red social analizada. El Frente de Todos triunfó electoralmente y en consecuencia, fue el más mencionado en la red social analizada durante la jornada de la votación. Por lo tanto, puede afirmarse que si los medios fueron quienes dominaron la escena del debate en las redes ese día, la coalición opositora logró que los discursos mediáticos giraran en torno a su resonante triunfo electoral, dejando relegado al candidato a Intendente del oficialismo, y a toda la fuerza oficialista en general. En resumen, quedó de manifiesto que, a través de los mensajes de los medios de comunicación, el Frente de Todos logró imponerse en el debate de las redes sociales en Internet por encima de su principal competidor, en coincidencia con los ocurrido en las urnas.

BIBLIOGRAFÍA

Aruguete, N.

2018. #2X1: Diálogos Al Costado De La Grieta. Intersecciones En Comunicación, (12), 35–48.

Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A. y Bonneau, R.

2015. Tweeting From Left to Right. Psychological Science, 26(10), 1531–1542. https://doi.org/10.1177/0956797615594620

Blumler, J. G. y Kavanagh, D.

1999. The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication, 209–230. https://doi.org/10.1080/105846099198596

Calvo, E.

2015. Anatomía política de twitter en Argentina. Tuiteando a #Nisman. Buenos Aires: Capital Intelectual

Calvo, E. y Aruguete, N.

2018. #Tarifazo. Medios tradicionales y fusión de agenda en redes sociales. InMediaciones de La Comunicación, 13(1), 189–213. Retrieved from https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/2831/2824

Cardon, D.

2010. La ampliación del espacio público. In La democracia en Internet: Promesas y límites (pp. 36–49). Buenos Aires: Prometeo Libros.

Coiutti, N. y Sánchez, D. K.

2017. Campañas políticas y redes sociales en internet: posteos en Facebook y Twitter durante el período de veda electoral. Revista Question, 1(53), 380–401. Retrieved from https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3746

Fernández, M.

2018. Un complejo salvaje: Persistencias del espacio público en la era de las redes sociales. INMEDIACIONES DE LA COMUNICACIÓN, 13, 89–109.

Ferry, J.

1994. Las transformaciones de la publicidad política. In El nuevo espacio público (pp. 14–27). Barcelona: Editorial Gedisa.

González, G. F. [et al.]

2017. Comunicación política, periodistas, políticos y la opinión pública: Definiciones, conceptos e investigación de campo (1st ed.). Retrieved from http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65185

Key, V. O. y Cummings, M.

1966. The responsible electorate. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

Parisier, E.

2011. Beware online “filter bubbles.” Ted2011.

Rivero, G. y Barberá, P.

2015. Understanding the Political Representativeness of Twitter Users. Social Science Computer Review, 33(6), 712–729. https://doi.org/10.1177/0894439314558836

Ventura, A.

2018. ¿Cómo analizar discursos de 140 caracteres?: Propuesta metodológica para el estudio del discurso estratégico con una perspectiva multimodal y crítica. CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic Studies 5.2, 2(ISSN 2386-2629), 65–77.

Wolton, D.

1994. La comunicación política: Construcción de un modelo. In J. M. Ferry (Ed.), El nuevo espacio público (pp. 28–46). Barcelona: Editorial Gedisa.

NOTAS

1.- Paquete utilizado para el análisis de los datos de redes sociales, a los que se accede mediante la API de Twitter en R, con el fin de obtener información sobre los usuarios de Twitter y sus publicaciones.

2.- Código Nacional Electoral. Ley Nacional Nº 19945. CAPÍTULO IV bis. Artículo 64 ter.

“SI HACES ESTO, ERES OTAKU”: REFLEXIONES SOBRE LAS IDENTIDADES CONSTITUIDAS A PARTIR DE OBJETOS DE LA CULTURA DE MASAS JAPONESA Federico Álvarez Gandolfi

Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina

“SI HACES ESTO, ERES OTAKU”: REFLEXIONES SOBRE LAS IDENTIDADES CONSTITUIDAS A PARTIR DE OBJETOS DE LA CULTURA DE MASAS JAPONESA

Federico Álvarez Gandolfi. • Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Área Estudios Culturales; Estudios sobre Fans; Estudios del Japón. Magíster en Comunicación y Cultura. Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación. CP 1426. Dirección de email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recibido: 01/09/19 - Aceptado: 20/09/2019

URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2307

RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar un abordaje de las dinámicas identitarias desplegadas alrededor del fanatismo por el animé, es decir, las animaciones japonesas, en la Argentina. En este sentido, contemplando su dimensión procesual, se enfocará en los contrastes entre los significados que se les asignan a las prácticas asociadas con dicho fanatismo. Tales significados se cristalizan en las representaciones sobre “los otakus”, categoría con la que suele reconocerse a sus fans, producidas tanto por las series y películas animadas niponas como por los propios actores sociales involucrados con su consumo. Así se sistematizarán y problematizarán las implicancias conflictivas del “ser otaku” en el contexto actual de convergencia mediática y cosmopolitismo pop (Jenkins et al., 2015).

Palabras clave: identidades; representaciones; fanatismo; otakus; cosmopolitismo.

ABSTRACT: “IF YOU DO THIS, YOU ARE AN OTAKU”: REFLECTIONS ON IDENTITIES CONSTRUCTED AROUND JAPANESE MASS CULTURE. The aim of this article is to present an approach to the identity dynamics displayed around anime fandom, that is, Japanese animations’ fans, in Argentina. In this sense, contemplating its processual dimension, it will focus on the contrasts between the meanings attributed to the practices associated with such fandom. These meanings are crystallized in the representations of “otaku”, a category with which these fans are usually recognized, produced both by Japanese animated series and films and by the social actors involved with its consumption. This will systematize and problematize the conflicting implications of “being otaku” in the current context of media convergence and pop cosmopolitanism (Jenkins et al., 2015).

Keywords: identities; representations; fandom; otaku; cosmopolitanism.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es un otaku? Las investigaciones sobre la temática, todavía exiguas al menos fuera de Japón y la academia anglosajona, establecieron un consenso según el cual un otaku es un fan del animé, del manga o las novelas gráficas y de los videojuegos japoneses (Ito, 2012; García Núñez y García Huerta, 2014). Asimismo, sostienen que esta afición tiende a generar un interés por la cultura nipona en general –idioma, gastronomía, historia, cine, teatro, música, moda, espiritualidad–, por lo que, si se es un fan “realmente genuino”, tal afición debería convertirse en una “japonofilia”: condición por la cual los “verdaderos otakus” serían aquellos con una amplia posesión de saberes detallados sobre el país del sol naciente, derivada de un consumo comprometido de sus productos culturales (Russel, 2015).

Si bien dichas definiciones resultan útiles analíticamente como puerta de entrada para comprender a los otakus, en este trabajo se plantea que deben ser sometidas a una constante problematización de modo que no caigan en una reificación normativa de la “identidad otaku”. En efecto, la creciente convergencia de medios de comunicación tradicionales y digitales, así como la cada vez más consolidada mediatización social, amplía la visibilidad de prácticas de consumo y significaciones culturales diversas, como aquellas asociadas a la cultura de masas japonesa (Jenkins et al., 2015). Así se multiplican los referentes alrededor de los cuales los actores sociales pueden constituir identidades individuales y grupales y, a la vez, producir y compartir sus propias representaciones identitarias.

No obstante, como ocurre con el caso de los otakus, se advierte que existe un riesgo persistente de pensar las identidades y usar las categorías vinculadas con ellas asignándoles sentidos sedimentados y naturalizados, es decir, cosificándolas y esencializándolas. De este modo, se ponen entre paréntesis sus dinámicas históricas y procesuales, sus cruces con diferentes formas de la representación. Por lo tanto, vale recordar los vínculos de las identidades con cuestiones no referidas a quiénes somos, sino a “en qué podríamos convertirnos, cómo nos ha representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos” (Hall, 2011: 17).

Entonces, cabría cambiar la pregunta por el qué y transformarla en interrogantes por el cómo: ¿cómo se representa los otakus? ¿Cómo se vinculan esas representaciones con el modo en que estos actores sociales se representan a sí mismos? Prestar atención a las continuidades y a las divergencias entre los significados identitarios que vehiculan las diversas representaciones sobre el “ser otaku” permite reponer la complejidad y los conflictos que atraviesan al fanatismo por los objetos de la cultura de masas japonesa, problematizando sus lecturas homogeneizadoras y conceptualizándolo en términos de otakismo (Álvarez Gandolfi, F., 2017).

En ese sentido, adoptando una mirada analítica interdiscursiva (Angenot, 2010), a continuación se identificarán las recurrencias y los quiebres de los núcleos de significado producidos sobre el fenómeno sociocultural del otakismo, sobre la base de un corpus construido por las representaciones que lo tematizan y son puestas en escena tanto en las animaciones japonesas como en las propias producciones digitales más valoradas por los fans del animé.

Tales significados serán contrastados entre sí y con las representaciones mediáticas dominantes y negativas sobre estos actores sociales, que fueron reconstruidas en anteriores trabajos (Borda y Álvarez Gandolfi, F., 2014; Álvarez Gandolfi, F., 2017) basados en datos relevados y procesados mediante técnicas cualitativas etnográficas, observacionales y dialógicas, aplicadas en espacios presenciales y online en los que los otakus interactúan. A su vez, esto posibilitará complejizar ciertas lecturas sobre el cosmopolitismo que encarnaría la expansión transnacional de la cultura nipona, a la luz de reflexionar sobre las propias representaciones que estos fans ponen a circular por medios digitales tensionando los sentidos alrededor de sus identidades.

“YO SOY UN CHICO RARO, SÍ, LO SABEN MUY BIEN”: SENTIDOS Y PRÁCTICAS DEL OTAKISMO

Otaku es una palabra japonesa con connotaciones negativas que significa “fanático inepto socialmente y obsesionado con algo”. Y aquí entran en tensión dos modos de entender al “fanatismo” como “celo religioso” o “mero gusto” (Borda, 2015).

En principio, las representaciones sobre las prácticas de consumo que diferencian a los otakus, propuestas desde las animaciones japonesas con personajes con los que estos fans dicen identificarse, parecieran converger con sus definiciones académicas, mencionadas en el apartado anterior, que ponen entre paréntesis los sentidos negativos de la “obsesión” y la “ineptitud social” para destacar la neutralidad del “simple consumo, recepción o gusto”. En efecto, los personajes principales de Konata Izumi (Lucky ☆ Star [らき☆すた / Raki ☆ Suta]), Umaru Doma (ひもうと!うまるちゃん / Himouto! Umaru-chan), Haruka Nogizaka (El secreto de Haruka Nogizaka [乃木坂春香の秘密 / Nogizaka Haruka no Himitsu]), Shinichi Kano (アウトブレイク・カンパニー~萌える侵略者 / Outbreak Company: Moeru Shinryakusha) y Tomoko Kuroki (私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! / Watashi ga motenai no wa dou Kangaetemo Omaera ga Warui! [WataMote]) son puestos en escena como fieles consumidores de animé, manga y videojuegos.

Ahora bien, una observación inicial que aparece como imprescindible, frente a cierta tendencia a homogeneizar las identidades socioculturales, es que existen diversos modos de “ser otaku”. En primer lugar, ser otaku en Japón no significa exactamente lo mismo que ser otaku en Occidente en general y en Argentina en particular. Otaku es un término alrededor del cual se han vuelto necesarias reflexiones debido a su uso social para identificar y procesar la diferencia encarnada en una figura cada vez más visible: aquella de los consumidores de productos culturales japoneses, cuya circulación ha crecido exponencialmente de la mano de la digitalización.

Los orígenes de la noción se remontan a un pronombre japonés honorífico de segunda persona que literalmente significa “su casa”, sugiere una distancia respetuosa –“usted”– e incluso también puede significar en la jerga “grupo de amigos”. Si bien pareciera haberse impuesto su sentido restringido para remitir al fan al que le gusta el manga, el animé, los videojuegos y la tecnología (Ito, 2012), empezó a ser usada por primera vez hacia fines de los setenta y principios de los ochenta para hacer referencia a todo aquel que tenga una “afición obsesiva” por cualquier tema, actividad o producto, sin ningún tipo de vínculo con una supuesta “japonofilia” que daría lugar a una idealización de Japón. A partir de una nota de Manga Burikko, revista destinada a un público de nicho, publicada en 1983, el término se ha naturalizado cargando con él una serie de sentidos sedimentados, motivo por el cual se advirtió que tiene que ser sometido a una revisión que reponga su carácter contextual y contingente.

Según su primera definición, la palabra describe de modo discriminatorio y despectivo a los “fans raros que no son cool o buena onda”, es decir, por extensión, a “los losers o perdedores”, “los que no son populares ni tienen muchos amigos o seguidores” porque “son poco atléticos o no son buenos para los deportes ni atractivos” (Otsuka, 2015). Tal definición constituyó la base sobre la cual, entre 1988 y 1989, el término se cargó de connotaciones todavía más negativas (Kinsella, 2000), cuando un hombre de 26 años llamado Tsutomu Miyazaki –en cuya habitación se encontró una amplia colección de manga y cintas de animé en VHS– asesinó a cuatro niñas pequeñas en Japón. De aquí que en el sentido común nipón se popularizó la palabra para demonizar a los otakus en general, asociándola con el estereotipo de estos sujetos como ineptos sociales, personas obsesionadas por las historietas y las series animadas japonesas, que pasan el día en sus habitaciones sin entrar en contacto “real” con otros seres humanos, de modo que serían potencialmente peligrosos.

Peligrosidad que, a su vez, se deriva de su supuesta conexión con el no estudiar y la falta de trabajo o pareja: la palabra otaku se usa como marcador para referenciar a jóvenes adultos de clases medias introvertidos que no tienen confianza en sí mismos, por lo que no querrían asumir responsabilidades adultas como recibirse, trabajar y casarse, indicadores de éxito social. Al no poder triunfar en el mundo de los negocios o de la academia, empezarían a consumir animé, contenidos inicialmente considerados “basura cultural”, base a partir de la cual comienzan también a producirlos.

Según su circulación masiva en países anglosajones como los Estados Unidos y en América Latina a partir de los noventa, década del boom global de la cultura de masas japonesa, la noción también se asoció específicamente con cierta “ridiculez”. Mientras que aquellos jóvenes que se sienten rechazados por no poder cumplir con los parámetros que les son impuestos por la sociedad japonesa –dada su aparente incapacidad de adaptarse socialmente– parecieran encontrar una vía de escape en el consumo individualista de animé y en el hecho de “perderse” en sus mundos ficcionales (Barral, 2000), en las sociedades occidentales es posible pensar que se trata de un consumo vergonzante pues remite a “caricaturas o dibujitos animados” que se conciben como destinados a un público infantil, de modo que sus consumidores jóvenes adultos son vistos como “inmaduros”.

Entonces, al tampoco ser completamente aceptado dentro de las sociedades occidentales, el otakismo se convierte en una base a partir de la cual, por fuera de Japón, los fans del animé forman colectivos entre pares que comparten consumos, gustos e intereses.

Por otro lado, desde el 2000, puede observarse una circulación de sentidos más positivos –o, al menos, neutrales– en relación con el otakismo. Esto responde a lo que se conoce bajo el nombre de Cool Japan. Tras la recesión económica japonesa de mediados de los noventa, los fans del animé contribuyeron a la reactivación del país nipón consumiendo, produciendo y distribuyendo tales productos culturales. Así el estímulo estatal a las industrias de la historieta y de la animación pasó a formar parte de una política pública sostenida por los gobiernos japoneses para expandir su poder de influencia simbólica –soft power o poder blando– a nivel transnacional, frente al debilitamiento de su poder militar y económico, que conformarían el hard power o poder duro (Fernández, 2015): la cultura otaku empezó a ser exportada como la cultura japonesa. De este modo, el término otaku empezó a ser entendido como sinónimo de fan, de mero gusto por el animé en tanto que “hobby”.

Todos estos sentidos trazan lo que aquí se propone que podría ser pensado en términos de un mapa de disponibilidad significante que antecede y condiciona los modos en que es posible prefigurar a los otakus, en función de los diversos agentes e intereses involucrados en la producción de sus representaciones. Sentidos que, a su vez, atraviesan las tematizaciones sobre el otakismo encarnadas en los personajes de animaciones como las anteriormente referidas.

Así, por ejemplo, resulta interesante observar que los personajes otakus, además de como consumidores de manga, animé y videojuegos, tienden a ser puestos en escena como “tímidos” y reservados o con dificultades para socializar (Tomoko Kuroki, de WataMote), “raros” que descuidan su apariencia por su afición a las computadoras y su gusto por personajes animados o 2D [en dos dimensiones] (Itaru Hashida o Daru, de Steins;Gate), sujetos que “se recluyen” o se sumergen en mundos de fantasía “perdiendo contacto” con la realidad (Shinichi Kano, de Outbreak Company, o Itami Youji, de Gate) o “vagos” que no quieren hacer sus deberes escolares ni ayudar con las tareas domésticas (Konata Izumi, de Lucky Star, o Umaru Doma, de Himouto! Umaru-chan). Tal puesta en escena suele ser entendida por los fans como una “parodia crítica hacia la cultura otaku”, pero a su vez puede ser leída como una actualización de los significados que asocian a estos fans con cierta “peligrosidad” e “ineptitud social”, sean jóvenes estudiantes de secundaria, universitarios o adultos desempleados o que desempeñan distintas actividades laborales.

Asimismo, el reconocimiento de los sentidos negativos asociados al otakismo puede ilustrarse en la necesidad que sienten personajes como Haruka Nogizaka (Nogizaka Haruka no Himitsu), Kirino Kousaka (OreImo) y Misaki Ayuzawa (Kaichou wa Maid-sama!) de mantener en secreto las prácticas de consumo implicadas con esta faceta identitaria –no solo ver animé, leer manga y revistas especializadas en la temática o jugar videojuegos, sino también, por ejemplo, hacer cosplay o caracterizar distintos personajes mediante vestimentas y performances– porque su revelamiento afectaría sus imágenes y les valdría tanto el rechazo como la burla de los demás.

Lo que sucede es que estos sentidos sobre el “ser otaku”, a su vez, cambian según quien sea el agente que esté recurriendo a ellos: si bien los propios fans tienden a procesarlos en términos paródicos –por los que se identifican con dichas puestas en escena porque “dan risa”, en tanto que se las reconoce como un “exceso”–, aquellos que son ajenos a su universo simbólico los ponen a jugar en ciertas definiciones esencialistas sobre la otredad que representarían los otakus. En efecto, tanto “el peligro” y “la enfermedad” como “el ridículo” y “la inmadurez” son dominantes interdiscursivas localizables en los mecanismos de estigmatización desplegados al representar a sociomediáticamente a los otakus (Borda y Álvarez Gandolfi, F., 2014). Por lo tanto, la peligrosidad y la ridiculez pueden ser pensadas como núcleos que atraviesan las representaciones alrededor del otakismo, teniendo en cuenta que –en un nivel general– existen temas centrales alrededor de los cuales los actores sociales construyen relatos no solo para dar sentido a sus vidas y pensarse a sí mismos, sino también para procesar y asignar un lugar a los otros. No obstante, esto no quita que “la identidad otaku” resulta de complejos procesos de negociaciones, tensiones y contradicciones entre nominaciones externas y autorreconocimientos, claves en todo proceso de identificación, reconocimiento y diferenciación (Brubaker y Cooper, 2001).

Por ello cabe destacar que, aunque en principio pareciera que la connotación del término otaku en las animaciones japonesas que lo tematizan es peyorativa e insultante –pues en definitiva se aplica a personas que resultan “desagradables”, a minorías marginadas socialmente–, su apropiación reivindicativa y orgullosa por parte de los fans (Eng, 2012) se habilita al ser procesada como paródica. Ello en un marco condicionado por las representaciones sociomediáticas dominantes que no reconocen esa dimensión paródica de la puesta en escena. Pero, al mismo tiempo, los propios sentidos que presentan dichas animaciones tensionan tal negatividad.

En efecto, si bien las ya referidas Haruka, Kirino y Misaki tienen que mantener su fanatismo en privado, esto no se debe solamente a los prejuicios que pesan sobre él y el rechazo generalizado al que tiende a conducir –ilustrado, por ejemplo, en la aversión que demuestran tanto el padre como la mejor amiga de Kirino, o Michiru, la prima de Tomoya en Saekano–, sino a que si su secreto llegara a descubrirse su reputación quedaría arruinada. Por lo tanto, se propone como posibilidad la coexistencia del otakismo con el hecho de “ser popular” o reconocido en la vida pública, lo que contradeciría los sentidos asociados con las definiciones antes mencionadas según las cuales el “ser otaku” es cosa de “perdedores”: Misaki es respetada y temida como presidenta del consejo estudiantil; Haruka posee un gran talento musical; cuando no está en su casa con una estética chibi –infantilizada– molestando a su hermano y jugando videojuegos, Umaru (Himouto! Umaru-chan) es una estudiante ejemplar y amable con los demás.

Asimismo, también se plantea que los otakus no necesariamente son “ineptos sociales”, “poco atractivos” o “vagos mantenidos”: Misaki trabaja a medio tiempo en un café haciendo cosplay de maid o sirvienta para ayudar económicamente a su madre, así como Tomoya (Saekano) también lo hace para poder gastar dinero en sus hobbies como otaku y comprar merchandising relacionado como tazas; Eriri Spencer Sawamura y Utaha Kasumigaoka, amigas de Tomoya, son admiradas por su belleza y son de las chicas más populares de su escuela, a la par que son respectivamente grandes ilustradoras y escritoras de manga y novelas ligeras; Kirino es modelo y una de las más inteligentes de su clase; Makoto Kousaka (Genshiken) es “uno de los más otaku” de la sociedad para el estudio de la cultura visual moderna de la que participa en su universidad –objeto de la discriminación de la comunidad en general y del club de manga en particular–, pero a la vez presenta una estética bishounen, es decir, es reconocido por su apariencia física como un joven “hermoso” debido a sus rasgos andróginos, y tiene una novia “real” –en un lugar de una waifu o mujer animada, 2D, con la que se presupone que estos fans tendrían relaciones afectivas– que en un comienzo no comparte ni comprende sus intereses por la animación.

En definitiva, mientras que hay personajes como Konata (Lucky Star) a los que no les interesa otra cosa por fuera de los objetos de la cultura de masas japonesa –aunque a la vez es atlética y conocedora experta de sus aficiones–, también hay personajes que se muestran abiertos a otros gustos y prácticas de consumo. La intensa vida social de los fans de los otakus –en lugar de su supuesto “aislamiento”– también es tematizada en Bakuman, animación que pone el foco en la dimensión creativa, pasional y amistosa implicada en los circuitos de producción de manga y animé, en los que habitualmente participan sujetos que son consumidores de estos productos. Estos significados coexisten con la puesta en escena de otro tipo de intereses específicos que pueden surgir a partir del otakismo: mujeres fujoshi a las que les gusta el yaoi, es decir, las tramas con vínculos masculinos homoeróticos (Kae Serinuma, de Watashi ga Motete Dōsunda o “¿Qué debería hacer? Soy popular”, y Tomoko, de WataMote) o varones a los que les gusta la estética moe, es decir, las chicas con rasgos inocentes y kawaii, adorables o tiernos (Kyousuke, de Oreimo, y Tomoya, de Saekano).

Por último, cabe hacer referencia a una película de animación que los fans recomiendan visualizar para adentrarse en los significados de lo que es un otaku, y a cuyo opening o canción introductoria consideran como “un himno”: Otaku no Video, una OVA (Animación Original para Video, de venta directa) que narra la vida de Kubo, a la vez que la intercala con testimonios de “otakus reales”. Kubo llevaba una “vida normal” –era ordenado, practicaba tenis, tenía una novia, iba a fiestas– hasta que se reencuentra con Tanaka, un amigo de la secundaria con quien compartía la afición por el manga y el animé.

Tras haber abandonado estos consumos luego del instituto porque “no se puede seguir con eso”, lo que a su vez remite a la idea del fanatismo como una “etapa pasajera” o “inmadurez” a superar, redescubre la pasión que le despiertan y, luego de ser abandonado por su novia al no poder dedicarle tiempo y descuidar su apariencia física porque su vida empieza a girar alrededor de sus hobbies –novia a la que, paradójicamente, en un principio le agradaba que Kubo fuera “raro”–, se pone como meta convertirse en “el rey de los otakus” [Otaking]. Si bien dicha meta no está exenta de contradicciones –como puede verse cuando, una vez establecida y consolidada su empresa, expresa un “odio a los otakus idiotas” porque lo llaman a medianoche para pedirle camisetas de una serie–, persisten los significados que serían comunes a los modos de procesar el otakismo según la perspectiva adoptada.

En este último sentido, se vincula a los otakus con “la oscuridad”, con “niños que ven dibujitos”, con aficiones que “la gente normal no puede entender” y por eso “los discriminan o dejan de lado”, con “emociones que no deben reprimirse” y que “no van a cambiar”, con “recuerdos dorados” de la juventud como época a la que se quiere volver, con el perdón entre pares, con sentimientos de amistad y, de nuevo, una intensa vida social, por la que su novia le reclama a Kubo que “no está nunca en su casa”, “haciendo un trabajo por el que no le pagan”. Estas significaciones no solo atraviesan toda la película, sino que también son referidas en su opening, uno de los “himnos de los otakus” ya mencionado1: “Camino solo entre la oscuridad por un páramo sin fin. La esperanza en un mundo mejor me impulsa a continuar. Yo tan solamente creo en una pasión feroz: es más ardiente que el infierno y los latidos de mi corazón nadie podrá detener […] El momento de ser llamado otaku está por venir”.

Así, se presenta una crítica burlona del estereotipo sociomediático dominante que gira en torno del “ser otaku”, valorando positivamente la visualización de animé, la lectura de manga, el coleccionismo de pegatinas, el consumo de doramas o telenovelas japonesas no animadas –porque “no todo es animé”–, el amplio conocimiento sobre los productos consumidos y las referencias a ellos –por ejemplo, mediante citas de frases célebres–, la participación en clubes o círculos de fans, la asistencia a convenciones o eventos cara a cara en los que se reúnen entre pares para alimentar su pasión colectivamente, el cosplay, la venta de doujinshi o fanzines [revistas amateur] de manga, la fabricación de kits de garaje o figuras con moldes. Todas actividades que se piensan como “divertidas” e “interesantes”, además de como base sobre la cual conocer personas con quienes compartir gustos y aficiones, que así pueden sostenerse en el tiempo. O incluso como base a partir de la que se hace posible ser parte de las industrias culturales japonesas.

Y eso intercalado con las secciones “Retrato de un otaku”, en las que a modo de falso documental se presentan fragmentos de entrevistas con adultos universitarios, empleados, coleccionistas, desempleados, a quienes les distorsionan los ojos y voces y presentan mediante seudónimos “a petición suya” porque “sienten vergüenza” por su implicación en las prácticas del otakismo y la niegan, aunque se reconoce que son “adictivas” por su “indescriptible encanto”, una “forma de escapar de la realidad” que “nadie entiende” y por lo que “todos los otakus japoneses llegan al matrimonio siendo vírgenes y sin haber salido con otra persona”.

Así se pueden localizar los sentidos que circulan alrededor del otakismo y sus prácticas entre un “fanatismo obsesivo”, con connotaciones negativas, y un “fanatismo apasionado”, con connotaciones positivas, pasando por sus connotaciones neutrales como simple gusto o hobby. Según ya se indicó, fuera de Japón, el significante “otaku” es reivindicado con orgullo, pero persisten sus significaciones estigmatizadoras dominantes a tal punto que incluso los propios fans pueden rechazar su caracterización como tales debido a considerarla insultante. Estas tensiones serán resistematizadas en el siguiente apartado, contemplando el cruce entre los núcleos identificados con las representaciones que los propios otakus producen sobre su fanatismo y ponen a circular en los medios digitales como Facebook y Youtube, en función del mapa de disponibilidad significante establecido.

“EL OTRO DÍA VI UN OTAKU TRISTE… Y LO ANIMÉ”: LA DOBLE DIRECCIÓN CRÍTICA DE LA PARODIA

Aquí se afirma que los fans de los objetos de la cultura de masas japonesa se valen del mapa de disponibilidad significante, término propuesto y explicado en el subtítulo anterior, para producir representaciones sobre el otakismo que los atraviesa. Esto lo hacen a partir de ciertas continuidades y rupturas semánticas que se expresan en diversas valoraciones circulantes alrededor de lo que significa “ser otaku”. Tales influencias y tensiones responden a que, si bien los relatos de los medios proponen modelos sobre los roles y las pautas de comportamiento que condicionan los procesos de identificación, a su vez los grupos representados inciden en la configuración de esas representaciones porque los medios se inspiran en ellos y porque cada día más las tecnologías digitales permiten a los usuarios crearlas y compartirlas.

Para empezar, cabe advertir la persistencia de los núcleos de diferenciación externa en las propias representaciones que estos fans ponen a circular mediante sus intervenciones y producciones digitales: se reconoce que la percepción sociomediática generalizada sobre “los otakus” es negativa, aunque en algunos casos se la neutraliza aclarando que “el otaku es peor visto en Japón, como un obsesionado” y que en Occidente se asociaría su figura con un “hobby o gusto apasionado por el animé”. A su vez, los otakus son clasificados según sus intereses y consumos, que van más allá del animé: manga, fotografía, autos, ídolos, videojuegos, convenciones, música, cosplay, trenes, aviones, moda, computadoras, historia y cultura japonesa. Y lo que diferenciaría a los otakus japoneses de los occidentales sería “el grado de fanatismo”.

Los “no otakus”, que “no son del palo”, son categorizados por estos fans como sujetos con los cuales es complicado conversar sobre la afición porque no identificarían ni entenderían todas las referencias a los productos culturales japoneses. Esto empezando por el hecho de que no habrían visto algunos de los títulos que, entre otros, se presuponen “básicos” en el fandom otaku o grupo de fans del animé: Dragon Ball, Supercampeones, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha, Pokémon, Digimon, Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, Death Note, Tokyo Ghoul, Mirai Nikki, Evangelion, Cowboy Bebop, Samurai Champloo.

Pero, nuevamente, para los propios fans el “ser otaku” también excede el ver animaciones japonesas y abarca prácticas como escuchar y cantar tanto openings como endings o canciones conclusivas de las animaciones, usar remeras o mochilas con pines o chapitas y referencias orientales como kanji o imágenes de diferentes títulos, leer manga, comer sushi, ramen y pockys, hacer cosplay, interesarse por las artes marciales, ir a convenciones y comiquerías o revisterías, trabajar para sostener su hobby, participar en plataformas digitales para compartir informaciones y opiniones entre pares y conocer gente con los mismos gustos, tener pósteres de animé en las habitaciones, interesarse por el idioma japonés, involucrarse con el coleccionismo de figuras o DVDs, el dibujo, los videojuegos de rol (MMORPG), las novelas visuales y las novelas ligeras.

Estas definiciones pueden encontrarse en videos con tintes humorísticos como los de “SI HACES ESTO, ERES OTAKU”, subido al canal CosasDeOtakus con casi un millón quinientas mil visualizaciones, “COMO SER OTAKU EN 10 PASOS!!! La mejor guía para ser OTAKU DE INTERNET!”, disponible en Elcanaldelpatho Otaku con casi trescientos cincuenta mil suscriptores, y “COMO SABER SI ERES OTAKU !!”, publicado en el canal de Ricardotaku que cuenta con más de un millón trescientos mil suscriptores. La presencia de la parodia en este tipo de contenidos, como se sugirió, podría ser entendida como un mecanismo para tomar distancia de los estereotipos sobre estos fans, a la vez que atraviesa las publicaciones de estos actores sociales en otros sitios como Facebook o incluso sus propias respuestas ante preguntas sobre sus identidades en situaciones dialógicas de entrevista.

En efecto, los otakus no solo se valen de medios digitales como Facebook y YouTube para suplir la escasa oferta de animé en las grillas de programación latinoamericanas, subiendo contenidos a esas plataformas. También contestan los modos dominantes en que son prefigurados de forma ridiculizante y patologizadora mediante estigmas que apuntan a subordinar simbólicamente su otredad diferencial, marcándolos como sujetos que “no trabajan”, son “mantenidos”, “vírgenes”, son “grandulones que miran dibujitos animados”, “no tienen vida” o son una “tribu urbana de moda” (Álvarez Gandolfi, F., 2017).

Y tal contestación se expresa tanto mediante intervenciones en las secciones de comentarios, que acompañan videos correspondientes a distintas coberturas televisivas o a opiniones de otros usuarios “anti-otakus” sobre su fanatismo, como a través de la producción de contenidos propios. Frente a sus representaciones dominantes, los fans del animé reivindican su otakismo como algo “sano” porque afirman que no se relaciona con adicciones al alcohol o a la droga. A la vez, cuestionan las formas en que se reduce su fanatismo a una práctica, como por ejemplo al cosplay, y se diferencian de las llamadas “tribus urbanas” porque sostienen que se trata de una cultura y que esta no es pasajera, como por ejemplo lo fueron los floggers o jóvenes con una intensa actividad de publicación de fotos y comentarios en el sitio Fotolog.

Las tramas argumentales de la “peligrosidad” y la “ridiculez” siguen presentes, pero son tensionadas semánticamente. Uno de los videos de Youtube más “populares” –siguiendo los criterios de popularidad descriptos por Jean Burgess y Joshua Green (2009) también aplicados hasta aquí, criterios basados en datos cuantitativos como las visualizaciones o las suscripciones– sobre los otakus ilustra tales tensiones. Así, en el cortometraje de ocho minutos Otakus (Real life Dragon Ball Z), visto más de un millón y medio de veces, se hace referencia desde el comienzo a diferentes aspectos que podrían considerarse como característicos de las representaciones alrededor del otakismo: los saberes esotéricos vinculados con cierta “obsesión” por conocer la mayor cantidad de detalles posibles sobre las series animadas japonesas; la posesión de posters en japonés de Los Caballeros del Zodíaco y colecciones de manga o figuras de acción de Dragon Ball.

Los protagonistas saben tanto escribir como hablar en japonés y, al discutir sobre fechas de emisión de un capítulo, emprenden una “lucha a muerte” ejecutando movimientos de artes marciales con referencias al animé, reconocibles por las técnicas de batalla ejecutadas, la música de ambientación y los efectos tanto visuales como sonoros. Al final del corto puede escucharse una canción en japonés –“Si entiendes lo que me pasa, eres un otaku más”–, con referencias paródicas a la aparente “virginidad” de estos fans que “se resisten a crecer” y no dejan de “mirar dibujitos”, cristalizadas en frases como “Todos dicen que el animé es para chicos” o que remiten a disfraces de Pokémon y excitaciones sexuales que causarían los personajes femeninos de Sailor Moon, acompañada por una sucesión de imágenes de los actores caricaturizados con el estilo del animé y páginas de manga en el fondo.

Estos elementos son característicos de los códigos compartidos sobre cuya base se configura el universo simbólico que atraviesa al otakismo, reconocibles como marcas de pertenencia alrededor de las cuales pueden construir sus identidades fan. Para los fans del animé, este corto puede funcionar como un referente de identificación para contestar sus representaciones dominantes como “enfermos-peligrosos” o “ridículos-inmaduros”. ¿Cómo? Invirtiendo las connotaciones negativas asociadas con el otakismo mediante la parodia exagerada, a través de las risas que se generan por la propia identificación y que permiten, como se anticipó, la reivindicación de la categoría con orgullo y sin vergüenza. Y el potencial liberador de la risa consiste en que, de ese modo, permite desafiar el orden establecido, tomar distancia de las imposiciones y crear un espacio renovado y libre de prejuicios o jerarquías (Bajtín, 1987).

No obstante, si bien de este modo se tensionan los estigmas dominantes reponiendo una dimensión lúdica y placentera que no suele ser tenida en cuenta, cabe subrayar que no se cuestiona el mapa de disponibilidad significante impuesto sociomediáticamente, así como tampoco se retoman aquellos sentidos que sí podrían resultar divergentes y que atraviesan los títulos descriptos en el anterior apartado: por ejemplo, el hecho de que los otakus no necesariamente tienen que ser “marginados” o miembros de una “subcultura”.

Por otro lado, esto se vincula con el hecho de que, en sus propias representaciones, los núcleos que sostienen las representaciones sociomediáticas estigmatizantes pueden ser en ocasiones puestas a funcionar como núcleos de distinción interna. De este modo, se sigue reconociendo la percepción dominante sobre el otakismo y las valoraciones negativas con las que se procesa la figura de estos fans, pero no mediante una inversión, sino reconociendo su legitimidad y reproduciéndola.

En efecto, según ya se observó en otro trabajo (Álvarez Gandolfi, F., 2017), dentro del fandom circula una distinción que señala a los “posers”2 como aquellos fans más jóvenes y de sectores populares que supuestamente solo consumen los títulos más comerciales o conocidos –criticando a “los clásicos”– y dicen “ser otakus” por seguir una moda, desconociendo “lo que verdaderamente significa” y “haciendo que los otakus sean vistos como más raros de lo que ya son” porque llevan el fanatismo hacia un “extremo” y “hacen el ridículo” al “no respetar los límites sociales”. Por lo tanto, se los clasifica como sujetos “marginados” y “violentos” –en tanto que molestarían a todos aquellos que no consuman productos japoneses– que serían incapaces de reconocer dos dimensiones centrales del gusto por el animé: su ciencia, que exige saber mucho sobre él y sobre la cultura japonesa en general, y su arte, que demanda comprometerse con la profundidad narrativa y el “buen gusto” de los diseños de los personajes y la estética japonesa (Russel, 2015)3.

A su vez, el otakismo puede ser tomado como caso que ilustra tales dinámicas, en la medida en que su consolidación resultaría de procesos socioculturales de hibridación (Cobos, 2010), potenciados por la expansión de los medios digitales y su entrecruzamiento con los medios tradicionales, en el marco de un cosmopolitismo pop (Jenkins et al., 2015).

Sin embargo, los planteos de este último tipo tienden a poner entre paréntesis los conflictos tanto entre culturas como dentro de las culturas. Sugieren que el contexto contemporáneo es un contexto propicio para que los actores sociales de cualquier parte del mundo puedan apropiarse de productos culturales a su vez generados en cualquier parte del mundo –como lo ejemplifica el caso de los fans transnacionales de los objetos de la cultura de masas japonesa– y, así, escapar de las normas homogeneizadoras de sus propias sociedades, enriqueciéndose mediante una diversidad cultural en la que podrían reconocerse por su “alternatividad” y a la que podrían acceder gracias a los medios digitales.

El problema con estas afirmaciones es que, como se planteó en este trabajo, no debe olvidarse que los sentidos que pueden producirse a partir de tal diversidad –cristalizada, por ejemplo, en el otakismo– no siempre son “alternativos”, en la medida en que toman como referencia el mapa de disponibilidad significante que atraviesa los modos de procesarla. En definitiva, es indispensable “volver a pensar la cultura de la convergencia” (Couldry y Hay, 2011), problematizando su supuesta horizontalidad y advirtiendo las persistentes desigualdades y conflictos que se despliegan en el marco de la digitalización y de los contactos interculturales que estimula.

CONCLUSIONES

Para seguir complejizando los sentidos que forman parte nuclear de las representaciones e identidades que pueden producirse en torno del otakismo, resulta fundamental contemplar tanto las diferenciaciones externas como las distinciones internas que estructuran al fandom otaku. Aunque las prácticas de consumo que involucran objetos de la cultura de masas japonesas pueden ser en principio leídas como una base compartida por sus fans, ello no tendría que conducir a interpretaciones homogeneizadoras sobre “la identidad otaku”, pues los sentidos con los que se asocian son diferentes y entran en tensión.

El hecho de que a alguien le guste el animé no implica que necesariamente sea otaku, así como tampoco se traduce linealmente en que se involucre con otras prácticas de consumo como los videojuegos, el manga o el cosplay, o que consuma títulos de todos los géneros y le agraden todos los estilos de ilustración, de animación, de narración.

A modo de cierre, resultaría interesante en un futuro indagar las articulaciones entre los elementos de las animaciones japonesas y los núcleos de sentido que organizan las identidades de sus fans más jóvenes y de sectores populares, aquella “otredad” que tiende a tomarse como referente de las distinciones internas dentro del fandom otaku. Ello para problematizar las significaciones sobre el otakismo y relevar en qué direcciones se reproducen y dinamizan las dominancias interdiscursivas fijadas alrededor de la categoría “otaku”, como punto contingente de estabilización o articulación que del que depende todo proceso de constitución identitaria (Hall, 2011). Apuesta que, por supuesto, debería seguir teniendo en cuenta los desafíos teórico-metodológicos y epistemológicos que implican los usos de los medios digitales para los estudios de fans en general y de otakus en particular (Duffet, 2015).

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Gandolfi, F.

2017. Fanatismos contemporáneos y cultura de la convergencia. Un estudio online sobre la construcción de identidades juveniles en torno del consumo de manga y animé en Argentina. Buenos Aires: Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Angenot, M.

2010. El discurso social. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bajtín, M.

1987. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza.

Barral, E.

2000. Otaku. Os filhos do virtual. São Paulo: SENAC.

Borda, L.

2015. Fanatismo y redes de reciprocidad. La Trama de la Comunicación, 19, 67-87.

Borda, L. y Álvarez Gandolfi, F.

2014. El silencio de los otakus. Estereotipos mediáticos y contra-estrategias de representación. Papeles de Trabajo, 8(14), 50-76.

Brubaker, R. y Cooper, F.

2001. Más allá de “identidad”. Apuntes de Investigación, 5(7), 30-67.

Burgess, J. y Green, J.

2009. YouTube. Online Video and Participatory Culture. Cambridge: Polity Press.

Cobos, T. L.

2010. Animación japonesa y globalización. La latinización y la subcultura otaku en América Latina. Razón y Palabra, 15(72), 1-28.

Couldry, N. y Hay, J.

2011. Rethinking Convergence/Culture. An introduction. International Journal of Cultural Studies, 25, 473-486.

Duffet, M.

2013. Understanding Fandom. Nueva York: Bloomsbury.

Eng, L.

2012. Strategies of Engagement. Discovering, Defining, and Describing Otaku Culture in the United States. En Fandom Unbound. Otaku Culture in a Connected World. Eds. M. Ito, D. Okabe e I. Tsuji. New Haven: Yale University Press, 85-105.

Fernández, P.

2015. ¿Hallyu vs. Cool Japan? Las relaciones Corea-Japón desde la perspectiva de las industrias culturales. RACEI, 1(1), 48-61.

García Núñez, R. y García Huerta, D.

2014. Una aproximación a los estudios sobre los otakus en Latinoamérica. Contextualizaciones Latinoamericanas, 10, 1-9.

Hall, S.

2011. Introducción. ¿Quién necesita “identidad”? En Cuestiones de identidad cultural. Comps. S. Hall y P. Du Gay. Buenos Aires: Amorrortu, 13-39.

Ito, M.

2012. Introduction. En Fandom Unbound. Otaku Culture in a Connected World. Eds. M. Ito, D. Okabe e I. Tsuji. New Haven: Yale University Press, 11-35.

Jenkins, H., Ford, S. y Green, J.

2015. Cultura Transmedia. Barcelona: Gedisa.

Kinsella, S.

2000. Adult Manga. Culture and Power in Contemporary Society. Honolulu: Universidad de Hawaii.

Otsuka, E.

2015. Foreword: Otaku Culture as “Conversion Literature”. En Debating Otaku in Contemporary Japan. Eds. P. Galbraith, T. Huat Kam y B.-O. Kamm. London: Bloomsbury, 13-29.

Russel, A. M.

2015. The Japanophile’s Handbook. Seattle: CreateSpace.

NOTAS

1.- La otra canción a la cual los fans suelen hacer referencia como “un himno” es El R.A.P. del Animé, que comienza con la frase que da título a este apartado: “Yo soy un chico raro, sí, lo saben muy bien. Me gusta el manga, el animé y los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal: así me siento distinto, así me siento especial […] Algunos dicen que madure y me tachan de inmaduro […] Yo no siento vergüenza: yo amo el animé y no me importa lo que piensan”.

2.- Un sentido similar de distinción interna entre los fans no nipones se expresa mediante el término “weeaboos” para remitir a una “japonofilia en exceso”, a una “obsesión” por la cual se idealiza a Japón y “se pretende ser japonés”.

3.- Estas significaciones son una síntesis de las que circulan en el video “Otaku vs Poser”, publicado en el canal de san chan con casi trescientos mil suscriptores. Allí se hace una distinción “de grado” entre lo que implicaría “salir a la calle con remeras de Dragon Ball”, que estaría “bien”, pero no así hacerlo con un cosplay o con demasiados ornamentos, a tal punto de que “se creen que son un personaje de animé”; o “cada tanto” usar expresiones en japonés no sería lo mismo que “estar repitiendo constantemente” las mismas frases, lo que resultaría “molesto”.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

CRISIS Y PARTICIPACIÓN BARRIAL: ASAMBLEAS VECINALES, DEMANDA CIUDADANA Y ACCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE LA PLATA Micaela Rocío Veiga

Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina

CRISIS Y PARTICIPACIÓN BARRIAL: ASAMBLEAS VECINALES, DEMANDA CIUDADANA Y ACCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE LA PLATA

Micaela Rocío Veiga. • Becaria Doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio Urbanos (LILSU) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Dirección deE-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recibido: 31/08/19 - Aceptado: 16/10/2019

URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2317

Las siguientes líneas son parte de una tesis doctoral en desarrollo, donde se aborda el estudio de movimientos barriales autoconvocados emergidos a partir de dos importantes inundaciones ocurridas en La Plata, provincia de Buenos Aires, en enero de 2002 y abril de 2013: Asamblea Vecinal Barrio Norte y Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma, respectivamente, con la finalidad de conocer los procesos de empoderamiento ciudadano en momentos de crisis. Para ello se parte del supuesto de que las crisis coyunturales permiten la emergencia de conflictos que encuentran su raíz en procesos estructurales, permitiendo analizar la conformación de imaginarios sociales, identidad y, como parte integral de esa dinámica social, construcción de ciudadanía. En esta oportunidad se presenta el proceso de conformación y disolución de la asamblea de La Loma, lo cual nos permite observar cómo estos movimientos propician nuevos procesos de construcción de ciudadanía y, su contraparte, ruptura de lazos sociales por la prevalencia del individualismo, este último, con fuerte raigambre en el sistema neoliberal.

Palabras clave: ciudadanía –movimientos barriales – inundación – asambleas barriales – lazos sociales

ABSTRACT

CRISIS AND DISTRICT PARTICIPATION: NEIGHBORHOOD ASSEMBLIES, CITIZEN DEMAND AND EMERGENCY ACTION IN THE CITY OF LA PLATA. The following lines are part of a doctoral thesis in development, where the study of self-convened neighborhood movements emerged from two major floods occurred in La Plata in La Plata, province of Buenos Aires, in January 2002 and April 2013: Neighborhood Assembly “Barrio Norte” and Assembly of Self-Summoned Neighbors “La Loma”, respectively, with the purpose of knowing the citizen empowerment processes in times of crisis. This is based on the assumption that the short-term crises allow the emergence of conflicts that are rooted in structural processes, allowing the analysis of the formation of social imaginary, identity and, as an integral part of that social dynamic, the construction of citizen. This time the formation and dissolution processes of La Loma assembly is presented, which allows us to observe how these movements favor new processes of citizenship construction and their counterpart, rupture of social ties due to the prevalence of individualism, the latter, with strong roots in the neoliberal system.

Keywords: citizen - district movementes – flood – neighborhood assemblies – social ties

INTRODUCCIÓN

Como propone Cáneva (2016), un recorrido posible para analizar los movimientos barriales en la ciudad de La Plata es retrotraerse a la constitución de los clubes sociales y deportivos en tanto organizaciones que nuclearon la demanda ciudadana, funcionando como espacio de encuentro y socialización para las familias de los barrios. Entre 1930 y 1960, en un contexto político, social y económico caracterizado por la consolidación del Estado argentino, el cual aumentaba cada vez más su presencia en la vida social, y frente a un fuerte aluvión migratorio que llegaba a nuestro país en búsqueda de una vida mejor, estas instituciones se consolidaban como un espacio por excelencia para el encuentro y la construcción de una nueva vida (Cáneva y Mendoza, 2007).

En esta dirección Romero y Gutiérrez (1987) afirman que los clubes pertenecen a ámbitos relativamente autónomos donde los sectores populares “encuentran la posibilidad de una participación activa e igualitaria” (1987, p. 325). Además, se establecen como espacios donde se encuentran mayores oportunidades de desenvolverse y en los cuales su tradición cultural cobra mayor fuerza para recrearse de manera más intensa, constituyéndose como “ámbitos donde se puede aprender y practicar específicamente la participación democrática, y también los reductos en que estas prácticas se refugian cuando las circunstancias generales no funcionan” (1987, p. 326).

Los años pasaron y estas instituciones fueron perdiendo cada vez más lugar en el escenario barrial platense. A partir de la década del 70 comenzó en Argentina un proceso que, sistemáticamente y a través de cambios en los órdenes políticos, sociales y económicos, produjo fuertes alteraciones en los modos de ser y estar en sociedad: por un lado se introdujo el modelo neoliberal, caracterizado por una disminución de la intervención estatal en la sociedad y en la economía para favorecer al sector privado y, por el otro, la irrupción de gobiernos militares entre 1976 y 1983, los cuales impusieron políticas fuertemente represivas obligando a la ciudadanía a replegarse al ámbito privado (Rosboch, 2006).

De esta forma, y frente a un Estado que había reducido notablemente su intervención en el entramado social, las prácticas ciudadanas cobraron nuevos rumbos desarticulando los espacios compartidos y reconfigurando sentidos de solidaridad y cooperación que, hasta no hacía mucho tiempo, organizaban y significaban la vida en sociedad (Cáneva, 2016).

Este proceso, que tuvo sus comienzos en la década de 1970, derivó en una fuerte fragmentación y desintegración social, que en la década del `90 alcanzó su máxima expresión con la implementación del modelo neoliberal, el cual se caracterizó por una fuerte privatización de empresas que le pertenecían al Estado, la apertura indiscriminada a los productos importados y la pérdida de estabilidad laboral de los/as empleados/as a partir de la implementación de la flexibilización laboral, encontrando su punto cúlmine en la llamada crisis de 2001.