Intersecciones en Comunicación

LOS ENCUADRES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA GRÁFICA UN ESTUDIO DE CASO EN EL DIARIO EL POPULAR DE OLAVARRÍA, ARGENTINA. Lisi Aylen Batres

Intersecciones en Comunicación

ISSN 1515-2332 (versión impresa)

ISSN 2250-4184 (versión On-line)

Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020

artículo inédito

LOS ENCUADRES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA GRÁFICA UN ESTUDIO DE CASO EN EL DIARIO EL POPULAR DE OLAVARRÍA, ARGENTINA

Recibido: 03/07/2020

Aceptado: 05/07/2020

URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2323

Lisi Aylen Batres

Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

RESUMEN

El 3 de junio de 2015 por primera vez en la historia Argentina miles de mujeres se volcaron a las calles para reclamar por la violencia que la sociedad ejerce sobre ellas. La convocatoria a la movilización bajo la consigna Ni una Menos fue histórica e instaló el debate en torno a la violencia de género. Por su parte, los medios de comunicación construyeron y reforzaron sentidos vinculados a la problemática. Esta investigación se propone reconocer los encuadres utilizados por el diario El Popular [EP] de Olavarría, Argentina, en las notas sobre violencia de género en el marco de la movilización Ni una Menos.Palabras clave: violencia de género; Ni una Menos; prensa gráfica; encuadre episódico; encuadre temático.

ABSTRACT

KEYWORDS: gender violence; Ni una Menos; print media; episodic framework; thematic framework.

INTRODUCCIÓN

La marcha se conformó de manera plural y diversa. Como en otras ocasiones, el foco de los medios de comunicación estuvo puesto en la ciudad de Buenos Aires, donde las calles se llenaron de consignas, carteles, intervenciones y performances callejeras. “La zona del Congreso se convirtió en espacio de escucha y caja de resonancia: aquello que las mujeres se contaban en secreto tuvo la oportunidad de salir del rincón de lo personal y lo privado para hacerse voz pública y política” (Rodríguez, 2015, p. 249). Famosos, políticos, instituciones de todo tipo y organismos del Estado comenzaron a dar a conocer su adhesión al reclamo, tornándolo cada vez más visible.

El tema se instaló con fuerza en las agendas pública, política y mediática. Pero la masiva participación de los ciudadanos en la movilización determinó un punto de quiebre en la visibilidad de la desigualdad de género como problema social. Alrededor de 250.000 personas fueron parte de la marcha en la ciudad de Buenos Aires y las cifras también fueron altas en otras grandes ciudades de Argentina.

Olavarría es una de las localidades donde la convocatoria a manifestarse y marchar tuvo una importante respuesta por parte de una gran cantidad de organizaciones y actores sociales. Las investigadoras locales Patricia Pérez y Eugenia Iturralde (2018) detallan que alrededor de ocho mil personas se reunieron en la plaza central de la ciudad y más de sesenta instituciones adhirieron al reclamo. Las manifestaciones en contra de la violencia machista irrumpieron a partir de ese día en la agenda pública de Olavarría, principalmente a través de actividades organizadas en espacios públicos, y se sostuvieron con el paso del tiempo.

La movilización no sólo marcó un hito importante en la visibilización del tema, también produjo efectos inmediatos y a largo plazo. En lo inmediato, se pudo constatar que una gran cantidad de mujeres se animaron a denunciar las situaciones de violencia que atravesaban en su vida cotidiana. A largo plazo, el reclamo produjo efectos a nivel institucional a partir de la creación de políticas públicas en distintas provincias de Argentina y a nivel nacional. Entre ellos se destacan la elaboración del Registro de Femicidios de la Justicia argentina, la creación de refugios para víctimas de violencia de género, la instrumentación del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas y la creación de un protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que después se reprodujo en una gran cantidad de instituciones. Si bien las medidas significaron un gran avance en materia de género, no se pierde de vista que aún hay mucho trabajo pendiente en relación a la problemática.

Por su parte, los medios de comunicación construyeron y reforzaron sentidos en torno de la violencia de género. Esta cuestión resulta central si se entiende, tal como plantea la investigadora Natalia Aruguete (2015), que la cobertura mediática de los acontecimientos incluye y excluye hechos y los jerarquiza, condicionando la experiencia que las personas tienen de su entorno más allá de sus propias vivencias. Al mismo tiempo, la agenda pública tiene influencia en los medios de comunicación a partir de la realización de manifestaciones y reclamos que los/as ciudadanos/as llevan a cabo en el espacio público.

El punto de partida del trabajo se sitúa en pensar el discurso periodístico como práctica significante debido a que, como expresa la investigadora María Belén Rosales (2013), en su producción operan condicionamientos ligados a intereses políticos, económicos e ideológicos. El objetivo de la investigación es analizar los encuadres utilizados por el diario El Popular de Olavarría en relación a la temática de la violencia de género e identificar los desplazamientos de sentidos que se produjeron a partir de la movilización Ni una Menos.

LOS ENCUADRES MEDIÁTICOS COMO NOCIÓN TEÓRICA

El término fue repensado años más tarde por el sociólogo Erving Goffman (2006), quien redefinió el concepto desde una perspectiva distinta. El autor explica que en la sociedad existen marcos de referencia que son esenciales para la comprensión y la explicación de los acontecimientos. Goffman entiende que “las definiciones de una situación se elaboran de acuerdo con los principios de investigación que gobiernan los acontecimientos -al menos sociales- y nuestra participación subjetiva en ellos” (2006, p. 11). De esta manera, marco es la palabra que define a dichos elementos básicos. Los estudios de Goffman fueron retomados por distintos investigadores e investigadoras y contribuyeron a comprender el framing en una dimensión comunicacional. En este punto, explica la investigadora Nadia Koziner (2015), se desprende el supuesto de que “los acontecimientos convertidos en noticias son encuadrados como tales por los periodistas que elaboran la información y por los medios que la publican” (p. 53).

La teoría integral de Framing plantea la noción de encuadre desde una concepción dinámica e interactiva. A partir de esta perspectiva se plantea que, como exponen William A. Gamson y André Modigliani (1989), los news frames no se encuentran presentes sólo en el contenido explícito del texto de manera superficial sino también a nivel estructural, sintáctico, secuencial y retórico. De esta manera, explica el investigador James W. Tankard (2001), los encuadres organizan, sostienen y refuerzan una idea central desde un contexto que define los límites para enmarcar la cuestión.

En este punto entra en juego la influencia que los frames tienen en la audiencia, puesto que pueden transferir ciertas opiniones y provocar determinadas actitudes en las personas. Asimismo, no debe perderse de vista que los encuadres mediáticos no sólo producen y reproducen ciertos significados, sino que también pueden limitarlos y condicionarlos (Aruguete, 2011). La capacidad de los medios de comunicación reside en otorgar mayor importancia a ciertas posturas y perspectivas. En resumen, los encuadres “actúan ante la sensibilidad del público y, desde allí, aceleran respaldo u oposición respecto de un determinado escenario” (Aruguete, 2017, p. 39).

Al pensar en los encuadres noticiosos, algunos autores y autoras proponen una clasificación que los organiza en dos grandes grupos: encuadres episódicos y temáticos. La investigadora Teresa Sádaba (2008) explica que los encuadres episódicos son aquellos que construyen el hecho como un acontecimiento individual, específico y sin contextualizarlo. En estos casos, los asuntos públicos se presentan en términos de instancias concretas (Aruguete, 2009). En relación a la temática que tiene como eje la presente investigación, se considera que es un encuadre que no brinda suficiente información, ya que percibir los hechos de violencia de género como situaciones aisladas invisibiliza la profundidad de la problemática y su carácter social.

Por el contrario, los encuadres temáticos incluyen un marco más amplio de los hechos que narran y permiten establecer la responsabilidad social de los mismos. En este caso el foco de la noticia se sitúa en el contexto en que se produce el acontecimiento, sin detenerse en las características específicas del hecho (Shanto Iyengar y Donald R. Kinder, 1987). Es un encuadre que se considera más apropiado al abordar la violencia de género, ya que puede contribuir a la desnaturalización de las acciones que la sostienen y avalan.

En sus investigaciones Shanto Iyengar (1991) plantea que el tipo de encuadre que se utiliza, ya sea episódico o temático, influye de manera directa en el tipo de responsabilidades que el medio de comunicación atribuye a los actores involucrados. En este sentido el medio puede adjudicar responsabilidades individuales, sociales, institucionales, entre otras. De cara al reclamo de medidas ante la violencia de género es fundamental que el medio contextualice los hechos que relata para visibilizar la responsabilidad social y estatal a la hora de abordar la problemática. Es importante dimensionar, y transmitir a los lectores y las lectoras, que se trata de una forma de violencia presente en todos los ámbitos de la sociedad y afecta, en menor o mayor medida, a todas las mujeres. Comprender y difundir esta mirada es un aporte valioso que los medios de comunicación podrían realizar para combatir la problemática.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Al aplicar los criterios propuestos se obtuvo un corpus de 35 notas correspondientes al año 2015 y sólo 14 en el mismo período en 2019. Sobre cada una de las 49 notas seleccionadas se realizó un análisis donde se recuperan los dos tipos de encuadre propuestos en el marco teórico: episódicos y temáticos. Para ello, se creó una variable que da cuenta de la clasificación y se creó un libro de códigos donde se enumeran los valores de codificación y la definición de cada uno de ellos.

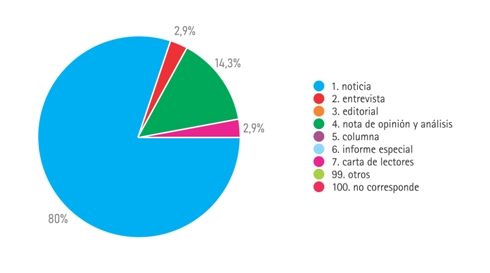

A nivel empírico, la variable construida para identificar los encuadres episódicos y temáticos se centra en reconocer los géneros periodísticos utilizados por el diario para referirse a la violencia de género. En el periodismo, los géneros permiten dar cuenta de la profundidad del tratamiento otorgada a un acontecimiento o asunto. En el libro de códigos la variable se clasificó en siete géneros: 1) noticia; 2) entrevista; 3) editorial; 4) nota de opinión y análisis; 5) columna; 6) informe especial; 7) carta de lectores. Por último como plantean los autores Marradi, Archenti y Piovani (2007) se decidió prever la presencia de notas que no pudieran ser clasificadas a partir de los valores propuestos. Con este fin se incluyeron además los valores: 99) Otros y 100) No corresponde.

Cabe destacar que algunos autores y autoras plantean que es posible agrupar los géneros periodísticos en dos únicas categorías generales: género informativo e interpretativo. El género periodístico informativo hace referencia a las narraciones expositivas sobre determinados acontecimientos o procesos que tienen como objetivo informar, es el caso de las noticias. Por otra parte, el género interpretativo amplía la información sobre ciertos aspectos de los hechos y los profundiza. Se caracteriza por presentar una narración argumentativa donde prima la opinión con el objetivo de influir en la opinión pública. Puede estructurarse como entrevista, editorial, nota de opinión y análisis, columna, informe especial o carta de lectores.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tal como se observa en el gráfico N°1, en el corpus correspondiente a 2015 se identificó que el 80% de las notas fue producida en formato de noticia. En segundo lugar, pero con una presencia mucho menor, el 14.3% representa notas de opinión y análisis. A continuación se identificaron sólo dos géneros periodísticos más y con una presencia ínfima: un 2.9% corresponde a entrevistas y el restante 2.9% a cartas de lectores.

Gráfico 1: Géneros periodísticos identificados en el corpus de 2015. Elaboración propia. 2020.

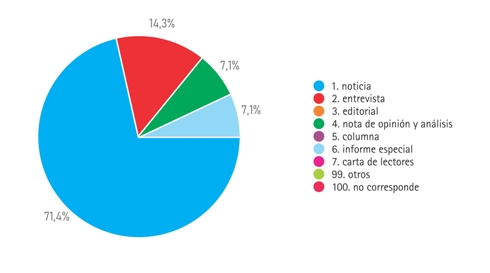

Al codificar el corpus correspondiente a 2019, se obtuvieron resultados que indican ciertas modificaciones en el uso de los géneros periodísticos. Como se observa en el gráfico N°2 la elección del género noticia por parte del medio disminuyó pero sigue siendo el más elegido, en el 71.4% de los casos. En segundo lugar se ubica el género entrevista, que aumentó levemente su presencia y se identificó en un 14.3% de las notas. Asimismo se redujeron a un 7.1% las notas de opinión y análisis y empezaron a ser utilizados, en un 7.1% de los casos, los informes especiales.

Gráfico 2: Géneros periodísticos identificados en el corpus de 2019. Elaboración propia. 2020.

A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que si bien no hubo grandes modificaciones desde la redacción del medio respecto al género informativo, que continuó siendo mayoritario, aumentaron las producciones del género interpretativo. Las entrevistas pasaron de ocupar un 2.9% del total a un 14.3% y los informes especiales comenzaron a tener presencia en un 7.1%, lo que refleja un tratamiento más contextualizado de la problemática.

La gran relevancia del formato noticia sobre los demás tanto en 2015 como en 2019 deja en claro el estilo de cobertura con el que trabaja el diario El Popular, donde prevalece el carácter informativo con notas que apuntan a los datos duros y a los acontecimientos en concreto. Se trata de coberturas que evidencian una mirada general y superficial de los asuntos (Koziner, 2018) y, como se observa claramente en los gráficos, la utilización del género noticia solo se redujo en un 8,6% entre 2015 y 2019 en relación a la temática estudiada.

Al mismo tiempo las producciones en que se desarrolla un análisis de los hechos en un contexto más amplio e incorporan tintes de opinión, tales como las entrevistas y los informes especiales, son muy poco frecuentes en torno a la violencia de género. Es decir que las publicaciones del diario vinculadas a la problemática en el marco de la marcha Ni una Menos incluyen la narración de acontecimientos sin otorgarles detalles en profundidad.

Al analizar nuevamente el gráfico N° 1 desde la perspectiva de los encuadres que proponen los autores y las autoras, los resultados muestran que en el corpus de 2015 el 80% de los textos periodísticos cuentan con un encuadre meramente episódico. El acontecimiento se narra de manera individual y aislada. Sólo en el restante 20% de los casos se encuadra la noticia desde una perspectiva temática de los hechos que da cuenta de los procesos de los que forma parte.

La situación se torna más favorable en 2019 pero los casos en que se contextualiza la noticia siguen siendo escasos. El 28.6% de los textos periodísticos presenta un encuadre temático y el restante 71.4% se reduce a un encuadre episódico del acontecimiento central de la nota. Esto provoca que, de manera implícita, el medio atribuya los hechos a responsabilidades de carácter individual.

CONCLUSIONES

Gran parte de las características de la cobertura mediática detectadas en el análisis conforman un encuadre episódico de los hechos. En su mayoría, las notas tienen como eje un acontecimiento puntual que no es contextualizado ni desarrollado en profundidad. De esta manera se construye la problemática de la violencia de género meramente como reclamos o casos aislados y no se hace referencia a los mecanismos que la producen. Si bien el medio llevó a cabo algunas modificaciones al construir la problemática en el período analizado, se incorporaron por ejemplo algunos informes especiales y se redujeron las noticias, en el corpus de 2019 aún siguen predominando los encuadres episódicos. En este sentido, el tratamiento de la información desde un encuadre temático por parte de los medios de comunicación significaría un aporte muy importante a la problemática en tanto se reconoce que cumplen un rol relevante en la formación de la opinión pública.

Por último, es importante remarcar que la teoría integral de Framing incorpora otras herramientas de análisis que no se aplicaron en el presente trabajo. En palabras de Natalia Aruguete, “el Framing es definido como un programa integral de investigación capaz de abordar todas las instancias de la comunicación: la elaboración de las noticias, los textos noticiosos, los esquemas de cognición y percepción de las audiencias y, fundamentalmente, la cultura” (2017, p. 39). Por ello el objeto de estudio puede ser abordado en investigaciones futuras desde otro eje de análisis o incluso a partir de otra propuesta metodológica.

A modo de conclusión, si bien la agenda del medio incluye publicaciones sobre la violencia de género en el marco de la marcha Ni una Menos, los encuadres utilizados en las notas construyen la problemática como casos aislados y no desde su carácter social. Como explica la docente e investigadora Paola Ingrassia (2019), existen estrategias discursivas con las que la prensa refuerza y naturaliza las inequidades existentes entre varones y mujeres en la sociedad patriarcal actual. Se observan avances en la construcción de la noticia pero aún queda un largo camino por recorrer en el tratamiento de la violencia de género.

FINANCIAMIENTO

BIBLIOGRAFÍA

Aruguete, N. (2011). Los Medios y la Privatización de Entel (1° ed.). Berlín, Alemania: Editorial Académica Española.

Aruguete, N. (2015). El poder de la agenda. Política, medios y público. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Aruguete, N. (2017). Agenda Setting y Framing: un debate teórico inconcluso. Más Poder Local. (30), 36-42.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 43 (4), 51–58.

Gamson, W. A. y Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. American journal of sociology. 95 (1), 1-37.

Goffman, E. (2006). Frame Analysis. Los marcos de la experiencia (1° ed.). Madrid, España: Siglo XXI Editores.

Ingrassia, P. (2019). Las huellas del discurso patriarcal en la prensa gráfica sanjuanina. Propuesta de análisis para los discursos mediáticos sobre la mujer. Revista Mexicana de Opinión Pública. (28), 77-92.

Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible? How television frames political issues. Chicago, United States: The University of Chicago Press.

Iyengar, S. y Kinder, D. R. (1987). News that matters. Agenda setting and priming in a television age. Chicago, United States: University of Chicago Press.

Koziner, N. (2015). El '7D' en la prensa económica argentina. Análisis de los encuadres noticiosos del conflicto judicial entre el Gobierno nacional y el grupo Clarín por el plazo de adecuación a la Ley N° 26.522 en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina.

Koziner, N. (2018). Encuadres noticiosos del conflicto judicial entre el Gobierno argentino y el Grupo Clarín por la adecuación a la Ley de medios audiovisuales. Revista Encuentros. 16 (02), 23-46.

Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.

Pérez P. e Iturralde. M.E. (2018). Género y agendas en una ciudad intermedia. Question. 1 (58), 1-16. doi:https://doi.org/10.24215/16696581e041

Rodriguez, P. (2015). Ni una Menos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Planeta.

Rosales, M. B. (2013). Configuraciones semánticas del cuerpo femenino: un análisis crítico del tratamiento mediático de los feminicidios. Polémicas feministas. 2, 32-42.

Sádaba, M. T. (2008). Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires, Argentina: La Crujía ediciones.

Tankard, J. (2001). The empirical approach to the study of Media Framing. En S. Reese, O. Gandy y A. Grant. (Eds), Framing public life. Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 95-106). New Jersey, United States: Lawrence Erlbaum Associates.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Avda. del Valle 5737

(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires

República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

EL SISTEMA INFOCOMUNICACIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA UNA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD EN RELACIÓN A LA PLURALIDAD INFORMATIVA. Silvana Iovanna Caissón

Intersecciones en Comunicación

ISSN 1515-2332 (versión impresa)

ISSN 2250-4184 (versión On-line)

Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020

artículo inédito

EL SISTEMA INFOCOMUNICACIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA UNA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD EN RELACIÓN A LA PLURALIDAD INFORMATIVA

Recibido 02/06/2020

Aceptado: 02/07/2020

URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2310

Silvana Iovanna Caissón: Licenciada en Cs. de la Comunicación Universidad de Buenos Aires (UBA), Becaria doctotal de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Correo electrónico:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.[i]RESUMEN

Este artículo caracteriza el sistema infocomunicacional Mendoza a fin de esbozar un análisis sobre la democracia y la pluralidad en el campo de la comunicación local. Para ello nos centramos en tres tipos de actores que ofrecen servicios: privados con fines de lucro, públicos y estatales y sin fines de lucro. El análisis es atravesado por los sistemas de propiedad de los medios y los servicios de telecomunicaciones el lugar que ocupan en el espectro radioeléctrico para acaparar clientes, público y financiamiento y las normativas nacionales. Las empresas mediáticas siguen creciendo y avanzan sobre otras áreas de la economía e internet. Actores públicos, estatales y sin fines de lucro son claves en la distribución de información diversa, aunque siguen ocupando un lugar subordinado frente a las políticas nacionales y locales de comunicación. De acuerdo a lo investigado, el desigual crecimiento en los tipos de medios contribuye a la falta de pluralidad informativa en la provincia.ABSTRACT

The infocomunicacional system in the province of Mendoza. A characterization of the system of ownership in relation to plurality of Information.This article characterizes the Mendoza infocommunication system in order to outline an analysis on democracy and plurality in the field of local communication. To do this, we focus on three types of actors who offer services: private for-profit, public and state and nonprofit. The analysis is crossed by media ownership systems and telecommunications services, the place they occupy in the radio spectrum to secure customers, public and financing and national regulations. Media companies continue to grow and advance on other areas of the economy and the internet. Public, state and non-profit actors are key in the distribution of diverse information, although they continue to occupy a subordinate place in the face of national and local communication policies. According to the research, the uneven growth in media types contributes to the lack of information plurality in the province.INTRODUCCIÓN

En el presente artículo nos proponemos trabajar sobre el sistema infocomunicacional de Mendoza a fin de relevar y caracterizar los medios existentes en relación a su sitema de propiedad. Estos datos nos permitirán iniciar un proceso de investigación en el que podremos evaluar cómo es la relación entre el sistema de medios y la pluralidad informativa en la provinciaAl respecto, Van Cuilenburg y McQuail (2003) incluyen entre las metas u objetivos que deberían perseguir estas políticas valores, contenidos, la diferente distribución de los servicios y los mecanismos de implementación y control de las normativas. A partir de dichas reglas, veremos cuál es la posición del Estado, mercado y Sociedad Civil en el sistema de comunicación y las disputas que se dan por el uso del espectro raioeléctrico (a través de la titularidad de licencias)[iii].Al ocupar un lugar en el espectro, los medios pueden acceder a nuevas tecnologías (equipamientos), mayor financiamiento (aportes, canjes, publicidad y pauta oficial) y ampliar las audiencias y/o conseguir clientes, dependiendo de la multiplicidad de servicios que pueda ofrecer cada actor. En función de esto, y a los fines analíticos, tendremos en cuenta la propiedad de los medios oferentes de servicios en Mendoza, aunque algunos son parte de empresas que ofrecen servicios junto a otras nacionales y/o de capitales internacionales. Se considerarán los sujetos jurídicos previstos en el artículo 21 de la Ley SCA: prestadores de derecho público o estatal (Estado), prestadores privados con fines de lucro (empresas) y prestadores privados sin fines de lucro (Sociedad Civil)

A fin de relevar la información aquí presentada recurrimos a una metodología cualitativa, priorizando un abordaje descriptivo. Se utilizaron diversas técnicas de investigación: análisis documental de artículos periodísticos nacionales y provinciales, informes publicados en revistas académicas, decretos, leyes, mensajes gubernamentales y documentos de organismos públicos. También empleamos la observación simple (audicionado y visionado de medios) y técnicas conversacionales. Una dificultad que encontramos para la realización de este trabajo es que los datos ofrecidos por el ENACOM corresponden sólo a emisoras autorizadas y los medios operativos constituyen un número mayor, por lo que recurrimos a fuentes directas (sitios webs, trabajadores de los medios) y fuentes indirectas (artículos periodísticos).

DESARROLLO Y DEBATE

A partir de la sanción de la Ley SCA se estableció que la administración del espectro debe tener en cuenta la diversidad de actores del sector, y por ende resguardar frecuencias (art.89) a fin de garantizar un sistema más democrático en base los principios de acceso y participación

Como veremos en este trabajo, el caso de Mendoza pone de manifiesto la continuidad en el modelo de concentración de medios tanto en relación a la Ciudad de Buenos Aires como de centro y periferia mismo dentro de la provincia. La zona donde se concentran los servicios de comunicación es la de mayor población: Gran Mendoza (Mendoza Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo) y los departamentos de San Rafael y San Martín. Allí, las empresas privadas comerciales desarrollan sus servicios y hacia los departamentos más alejados, operan a través de repetidoras o servicios extendidos (Smerling, 2012; Tosoni, 2018). Hacia los extremos norte y sur encontramos menor población y desarrollo del sector de medios.

II: Grupo por grupo, los privados con fines de lucro

De acuerdo al relevamiento realizado, se localizan en la provincia al menos siete grupos de multimedios y telecomunicaciones. El grupo Grupo América Medios (ex UNO Medios S.A.) que hegemoniza la región y constituye el segundo multimedio más grande del país con presencia en 17 provincias. Es uno de los más estudiados a nivel nacional y su estructura societal y de propiedad ha sido caracterizada por Media Ownership Monitor ArgentinaEl segundo grupo más grande de la provincia es Cuyo Servycom S.A., perteneciente a Sigifredo Alonso. Posee las señales Canal 9 en analógico, 28.1 de TDA (con cinco repetidoras en toda la provincia) y la señal 28.31 de televisión móvil. A su vez, el grupo posee tres radios FM, la empresa de publicidad Nexo y el portal de noticias digital El Sol. Si bien este grupo no ha adquirido medios ni empresas de telecomunicaciones a comparación del grupo anterior, afirmamos que es uno de los más influyentes en las audiencias ya que los magazines e informativos de producción propia registran los puntos de raiting más altos de la provincia en los últimos años

En tercer lugar ubicamos el Grupo Álvarez, con el portal de noticias Sitio Andino, canal 13 analógico y su espejo en el 32 digital bajo la sigla Sapiens TV, de la Fundación Sapiens Desarrollo Educativo Argentino. Su programación se compone principalmente de la retransmisión de Canal Encuentro (perteneciente a Contenidos Públicos Sociedad del Estado). Asociado al Grupo Electroingeniería con base en Córdoba, en 2011 el empresario enfrentó un conflicto por la señal 13 con Giramundo TV Comunitaria (canal sin fin de lucro) que emitía en la misma señal[v].

Existen además en la provincia otro grupos con negocios nacionales e internacionales. El Grupo Terranova perteneciente a Osvaldo Terranova, exsocio de Vila-Manzano en Supercanal, dueño de MDZ Radio FM 105.5, el portal de noticias Online MDZ y la empresa de publicidad en la vía pública Sarmiento, con presencia en más de 20 provincias del país y en ciudades de América Latina. El Grupo Clarín (nacional y de telecomunicaciones) es dueño de Radio Mitre Mendoza y el 80% de Diario Los Andes, hoy único diario local de tirada provincial en papel. Por su parte, el Grupo La Jornada S.A. opera Radio Jornada FM 91.1, el Diario La Jornada y la revista Entorno Económico, que originalmente pertenecían al periodista Roberto Suárez, hermano del actual Gobernador, pero en diciembre de 2019 se desprendió de las acciones de las empresas.

El grupo Grupo Cooperativa pertenece a Jorge y Emilio Luis Magnaghi[vi], nuclea las radios FM 102.7 (La Coope, operada por Inversora Corporativa S.A.), FM 105.9 y FM 94.9[vii], la Coope TV Canal 36.1 de la TDA, todas del departamento de Godoy Cruz y con programación principalmente de música comercial. Si bien los medios de este grupo nacen vinculados a la Cooperativa Eléctrica -y de ahí su nombre- las licencias de las radios están a nombre del prosecretario y el canal aún no cuenta con permiso de emisión

La novedad en multimedios es Zafiro Contenidos, que funciona bajo la firma Zitro Producciones S.A, empresa surgida en 2017 y cuyo director general es Marcelo Ortíz, ex periodista de Canal 7 (Grupo América). La empresa nuclea la radio Estación Zafiro FM 89.5Mhz en Ciudad y FM 91.7 Radio Libertad en el departamento de San Martín. Hacia fines de 2019 el empresario puso a prueba la señal Zafiro HD y se encuentra operativa en el canal 35.1 de la TDA.

Además, encontramos en Mendoza más actores dentro de los con fines de lucro por tratarse de personas físicas o Jurídicas, como Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada (SRL) que poseen uno o más medios de comunicación pero que no constituyen grupos de medios

II: Públicos, estatales y de Pueblos Originarios: impulso y desfinanciamiento

De acuerdo a lo establecido en la Ley SCA, la reserva de frecuencias del espectro radioeléctrico se realiza para medios del Estado Nacional, provincial, municipal, y públicos universitarios y de Pueblos Originarios. En el caso de Mendoza, previo a la sanción de la Ley ya se econtraban al aire las radios públicas del sistema de Radio y Televisión de la Argentina (RTA): LV8 Nacional El Libertador AM 780 (operativa desde 1953)A más de 10 años de la implementación de la Ley, se otorgaron frecuencias radioeléctricas para medios públicos locales (art. 89 inc. b) a través de lo que se reconocieron 13 radios municipales en la provincia

Dentro de las frecuencias que reserva el artículo 89 se encuentran además las destinadas a universidades nacionales. En Mendoza encontramos tres radios al aire de este tipo, aunque todas creadas previas a la sanción de la Ley SCA: FM UTN 94.5 de la Universidad Nacional Tecnológica (inició sus tramisiones en 1993), Radio Universidad FM 96.5 de la Universidad Nacional de Cuyo (al aire desde 1992) y Radio Abierta FM 107.9, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad (transmite desde 2008). Bajo la aplicación del la Ley se creó en 2013 el canal 30.1 Señal U de la TDA, el cual forma parte de del Sistema de Medios de la UNCuyo, junto a Edición U (revista online), Señal U Académico y Deportivo (canales de Youtube). El canal se sostiene con una planta mínima de trabajadores/as de la universidad y becarios/as que realizan sus prácticas en los programas informativos y magazines. Su alcance es de aproximadamente 40 kilómetros y cubre el área de mayor población urbana. Al igual que las radios, en el resto de la provincia no tiene cobertura ni repetidoras.[x]

En los últimos años se han otorgado frecuencias de manera directa por artículo 37 de la Ley SCA a radios de pueblos originarios de la Comunidad Huarpe Guentota (Puerto Hortensa, departamento de Lavalle) y Comunidad Huarpe Elías Guaquinchay (El Retamo, Lavalle). Estas radios se encuentran trabajando con sus comunidades aunque con serias dificultades en la sostenibilidad de sus proyectos, problemas que se profundizan por las distancias y la falta de un buen sistema eléctrico y conexión a internet, por ejemplo, para hacer trámites a distancia y presentarse a las líneas de Fomento para Medios Audiovisuales del ENACOM.

Si bien la Ley SCA promovió la creación de medios estatales y públicos, este universo constituye aún en número menor en la provincia en relación a los medios privados con fines de lucro. Situación similar es la que atraviesan los medios sin fines de lucro que, como veremos a continuación, pese a que se les reserva el 33% de “las localizaciones radioeléctricas planificadas”

III: Privados sin fines de lucro: diversos y desiguales

Con la sanción de la Ley SCA, los actores privados sin fines de lucro, como el sector más invisibilizado de las industrias culturales, dio una fuerte pelea para incidir en las políticas de comunicación y pasar así a ser considerado como sujeto de derecho en el terreno de la comunicación pública (Linares y otros, 2017). Si bien su lugar sigue siendo subordinado, esto es relevante ya que su existencia incide también en los consumos de cultura y comunicación ciudadanosEn Mendoza poseen licencia de radiodifusión para FM la Cooperativa Eléctrica de General Alvear, el Sindicato de Trabajadores Estatales (actualmente fuera del aire) y medios de asociaciones o fundaciones dependientes de instituciones religiosas como la Asociación Civil Remar Argentina (centros cristianos benéficos), que además de una radio FM opera Solidaria TV en la señal 44 de TDA (aún sin reconocimiento), ambos parte del sistema de medios de la ONG Remar Internacional y la iglesia Cuerpo de Cristo.

Por otra parte, encontramos emisoras que se autodefinen como comunitarias más allá de los términos en los que se establecen en el art. 4 de la Ley SCA: “su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación” (Ley SCA, art. 4). Se referencian como comunitarias, alternativas y/o populares y, si bien las nociones de comunitario, popular y alternativo están en permanente debate, podemos afirmar que surgen como experiencias y expresiones culturales emergentes, están vinculadas a las definiciones de sus proyectos político-comunicacionales, y proponen prácticas periodísticas y organizacionales que se identifican con una perspectiva autogestiva y garante de la pluralidad de voces (Kejval, 2018).

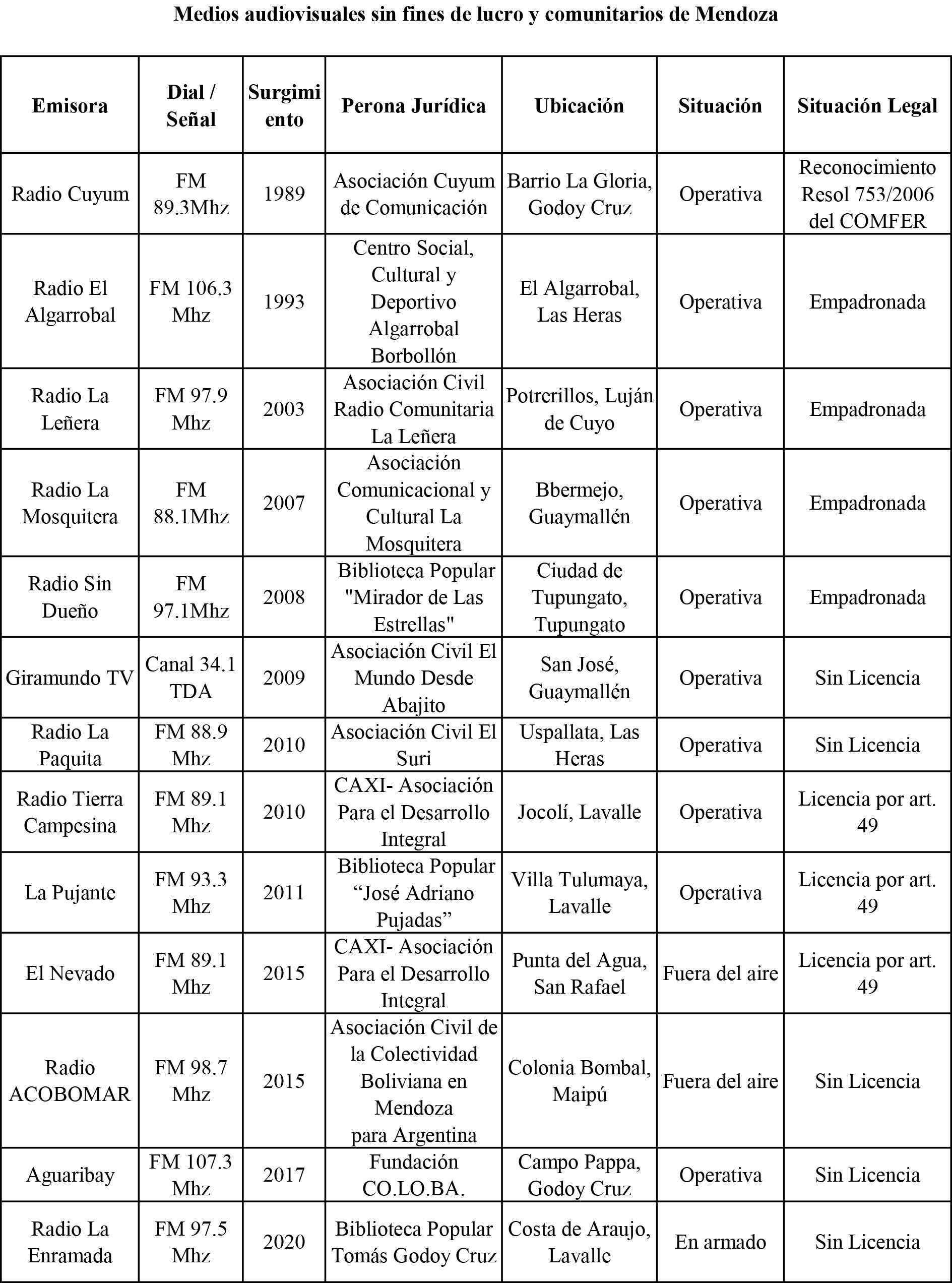

Según los relevamientos de medios comunitarios realizados en los últimos años por el colectivo Radio x Radio

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia.

De todos estos medios, los únicos que han logrado tener su licencia de transmisión son las radios que se encuentran en zonas donde el espectro raioeléctrico no presenta conflicto (Ley SCA, art. 49) y la radio más antigua, luego de sufrir varias interferencias y denuncias por parte de emisoras con fines de lucro, se encuentra en proceso de tramitar su licencia a partir de los concursos públicos realizados por la resolución número 4951 del 2018 del ENACOM para emisoras con Permiso Precario Provisorio[xi]. El resto de los medios comunitarios aún se encuentran en un estado de “ilegalidad tolerada” y a la espera de que se llame a concurso público respetando el resguardo del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro (Segura, 2014).Los medios registrados a su vez forman parte de redes de medios comunitarios nacionales y del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (Comecuco), una red de trabajo local que les permite fortalecer sus proyectos y generar estrategias de cooperación y solidaridad tanto en la producción informativa como en el mantenimiento técnico, financiamiento y en la programación de sus medios

A MODO DE CIERRE

Concentración, dependencia y falta de pluralismo informativo

A lo largo del relevamiento identificamos que en Mendoza, pese a que el espíritu de la Ley SCA establecía la desinversión y limitaba la propiedad de las empresas, el sector de medios privados con fines de lucro se ha desarrollado en los últimos años más que los públicos, estatales y los sin fines de lucro. De acuerdo a lo investigado, encontramos que los cuatro principales grupos mediáticos del mercado en la provincia están vinculados con otras empresas nacionales o internacionales que ofrecen servicios multimediales, de telecomunicaciones y tienen acciones u operan el sector energético: América, Alonso, Álvarez y Terranova. Asimismo, analizamos el avance del Grupo Clarín y de la empresa CNN sobre los medios locales, lo que afecta no sólo al sistema de propiedad de los medios sino a la producción de contenidos. Estas empresas tienen sede central en la Ciudad de Mendoza o en la Zona del Gran Mendoza. Desde allí desarrollan sus servicios informativos, lo que los lleva a adoptar una visión centralista dentro de la misma provincia. Además, retransmiten programación de los principales multimedios del país generando dependencia de las producciones con Buenos Aires. Este cruce entre concentración geográfica, informativa y de propiedad “afecta el pluralismo y la diversidad debido a que genera uniformidad de agendas y de contenidos informativos” (UNESCO, 2014 en Becerra, M. y Mastrini, G, 2017).Por otro lado, este trabajo identificamos el surgimiento de nuevos actores estatales, públicos, universitarios, de pueblos originarios, religiosos y sin fines de lucro, promovidos por el espíritu democratizador de la Ley SCA. Sin embargo, su desarrollo es menor y no fue acompañado por la plena aplicación de políticas de comunicación. Todos ellos enfrentan dificultades en la sostenibilidad económica y en la producción de contenidos. Además, los medios sin fines de lucro tienen problemas en el acceso licencias, medio por el cual podrían acceder a otros programas y planes para la creación de fuentes laborales o de promoción y producción audiovisual, lo que da cuenta de un fomento desigual en desarrollo de los diversos actores en el sistema.

Si bien este estudio se centró en los medios provinciales, visibilizar el sistema nos permite pensarlo en relación con el mapa nacional ya que las políticas de comunicación son diseñadas por el gobierno nacional. No obstante, cosideramos que los gobiernos locales también sostienen políticas públicas de comunicación promoviendo el desarrollo de uno u otro sector de medios a través de su participación en las comisiones legislativas en las que se tratan las normativas sobre derechos comunicacionales, la creación de planes de fomento provinciales a la producción local y la distribución de la pauta oficial. Esta última constituye un punto central en la disputa económia de los medios de comunicación ya que es importante en el financiamiento de todos los actores que logran acceder a ella. Pero al no haber normativa que regule su distribución, se establecen criterios que dependen de la voluntad política de turno y, en muchos casos, se torna una herramienta de censura indirecta con medios no oficialistas

En conclusión, en el presente trabajo ofrecimos un espacio de reflexión que se propne continuar en investigación. El ejercicio de caracterizar el sistema infocomunciacional de Mendoza nos ayuda a identificar los procesos de concentración no sólo de medios sino de discursos puesto la restricción del acceso y participación en la diversidad de espacios de expresión “debilita tanto la libertad de expresión como a la democracia, ya que restrinje el libre flujo de información e ideas de la sociedad”

REFERENCIAS

Aguirre, F. N., Caro, M. A., y Olagaray, F. A. (diciembre de 2019). La publicidad oficial como financiamiento político oculto: análisis teórico y empírico del caso argentino. Austral Comunicación, 8(2), 247 - 264. Recuperado el 20 de marzo de 2020, de https://ojs.austral.edu.ar/index.php/australcomunicacion/article/view/298

Baladrón, M. y Rossi, D. (2016). "Tensiones sobre el espectro. Viejas, nuevas y buenas prácticas". Revista Fibra. Tecnologías de la comunicación(11). Recuperado el 8 de octubre de 2019, de http://papel.revistafibra.info/tensiones-sobre-el-espectro/

Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000 - 2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial - OBSERVACOM (Obervatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia).

Becerra, M., y Mastrini, G. (6 de Agosto de 2018). Mapa de Medios en Argentina 2018. Obtenido de https://martinbecerra.wordpress.com/2018/08/06/mapa-de-medios-de-argentina-2018/

Beltrán, L. R. (Julio - Agosto de 1976). Políticas nacionales de comunicación en América Latina: Los Primeros Pasos. Nueva Sociedad(25), 4 -34. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://nuso.org/media/articles/downloads/242_1.pdf

ENACOM. (Septiembre de 2019). Ente Nacional de Comunicaciones, Datos Abiertos, Licenciatarios de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Espada, A. (5 de junio de 2019). Las tres novedades del dial de 2019. (L. P, Ed.) Recuperado el 5 de junio de 2019, de https://www.letrap.com.ar/nota/2019-6-5-19-18-0-las-tres-novedades-del-dial-porteno-en-2019

Espada, A. (24 de marzo de 2020). Los medios en cuarentena. LetraP, pág. Periódico Online. Obtenido de https://www.letrap.com.ar/nota/2020-3-24-14-50-0-medios-en-cuarentena

Giramundo TV. (noviembre de 2016). Antecedentes y trabajo de Giramundo TV Comunitaria. Documento interno. Guaymallén, Mendoza.

Iovanna Caissón, S. (Octubre de 2019). Las estrategias de sostenibilidad colectivas y desarrollo desigual y diverso: El caso del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Encuentro Nacional de Carrera de Comunicación (pág. S/R). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Kejval, L. (2018). Libertad de antena. La identidad política de las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas (1983-2015). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: UNDAV Ediciones - Punto de Encuentro.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N. (2013). Universidad Nacional de Quilmes - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Llorens Maluquer, C. (2001). Concentración de empresas de comunicación y el pluralismo informativo: la acción de la Unión Europea. tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado el 2020 de junio de 27, de https://www.researchgate.net/publication/277106463_Concentracion_de_empresas_de_comunicacion_y_el_pluralismo_la_accion_de_la_Union_Europea

Mastrini, G., y Mestman, M. (1996). ¿Desregulación o re-regulación?: De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota. CIC. Cuadernos De Información Y Comunicación (2), 81-88. Recuperado el febrero de 2020, de https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9696110081A

Mastrini G. y Becerra, M. (2017). Medios en guerra. Balance, crítica y desguace de las políticas de comunicación 2003 - 2016. Buenos Aires: Editorial Biblios.

MDZ. (31 de julio de 2019). #Apuntes: Una historia inconclusa de las radios FM de Mendoza (1988 - 1998). (M. Online, Ed.) Mendoza. Recuperado el 22 de noviembre de 2019, de https://www.mdzol.com/cultura/2019/7/31/apuntes-una-historia-inconclusa-de-las-radios-fm-de-mendoza-1988-1998-38308.html

Media Ownership Monitor Argentina (2019). Media Ownership Monitor Argentina. Obtenido de http://argentina.mom-rsf.org

Misetich, L. (9 de Septiembre de 2018). El Rating: noticias y ficción, entre los preferidos. (Espectáculos, Ed.) Mendoza, Mendoza, Argentina: Los Andes. Recuperado el marzo de 16 de 2020, de https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-rating-noticias-y-ficcion-entre-los-preferidos

Molina, V. M. (2014). Radio Nacional Mendoza como medio estatal y difusor de la cultura local. (D. D.-D. Nasso, Ed.) Mendoza: Carreca Comunicación Social, Facultad de Cs. Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado el septiembre de 2019, de http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6497/tesis-fcpys-cs-2014-molina.pdf

Monje, D. y Rivero, E. (2018). Televisión cooperativa y comunitaria. Diagnóstico, análisis y estrategias para el sector no lucrativo en el contexto convergente. Córdoba: Convergencia Cooperativa.

Prato, V.; Weckesser, C. y Segura, M.S. (2020). Red comunitaria de Internet en Las Calles (Traslasierra, Córdoba, Argentina): Sujetos, condiciones y estrategias de despliegue, mantenimiento y uso. Informe de investigación, UNC, Córdoba. En proceso de publicación

Radio x Radio (2020). Radio por Radio. El camino de las palabras. Obtenido de https://radioxradio.org/

RICCAP - Red de Investigadores en Comunicación Comunitaria (Agosto de 2019). Relevamiento de Servicios de Comunicación Audiovisual Comunitarios, Populares, Alternativos, Cooperativos y de Pueblos Originarios. RICCAP.

Rincón, O. (2017). Prólogo. En M. y. Becerra, M. (Ed.), La concentración infocomuicacional en América Latina 2000-2015 (págs. 9 - 14). OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Quilmes, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado el Febrero de 2020, de https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2019/09/La-concentracio%CC%81n-infocomunicacional-en-Ame%CC%81rica-Latina-2000-2015.pdf

Rossi, D. (Marzo de 2016). “Acceso y participación en el nuevo siglo. Limitaciones de la política, condicionamientos de los conglomerados”. CECSO, UBA. Recuperado el Marzo de 2018, de http://politicasyplanificacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/121/2014/07/accesoyparticipacion2016.pdf

Segura, M. S. (Dir.), Villazón, M. y Díaz, E. (Coords.). (2014). Agitar la palabra. Participación Social y democratización de las comunicaciones. FCH, UNSL, San Luis (e-book). Recuperado el Junio de 2018, de http://humanas.unsl.edu.ar/Agitar_la_palabra.pdf

Segura, M. S. (2018). De la resistencia a la incidencia: Sociedad civil y derecho a la comunicación en Argentina. Buenos Aires: Ediciones UNGS Universidad Nacional de General Sarmiento.

Segura, M. S.; Linares, A.; Espada, A.; Longo, V.; Hidalgo, A. L; Traversaro, N.; y Vinelli, N. (2018). La multiplicación de los medios comunitarios, populares y alternativos en Argentina. (U. d. Compostela, Ed.) Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 2(9), 88 - 114. doi:http://dx.doi.org/10.15304/ricd.2.9.5530

Smerling, T. (2012). La Concentración de la Propiedad de los Medios de Comunicación en la Argentina: Un estudio comparativo entre las ciudades del interior. Córdoba, Rosario y Mendoza 1990-2010. Tesis doctoral (no publicada). (D. D.-C.-d. Mastrini, Recopilador) Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Tosoni, M. M. (2018). Trabajando con Bourdieu los medios de comunicación. El caso de una radio comunitaria de la provincia de Mendoza, Argentina. En R. y. Castro, Pierre Bourdieu en la Sociología Latinoamericana. El uso de campus y habitus en la investigación (págs. 121 - 142). Ciudad de México: Universidad Nacional de Méxio.

Van Cuilenburg, J. y McQuail, D. (2003). Cambios en el paradigma de política de medios. Hacia un uevo paradigma de políticas de comunicación. European Journal of Communication, 18(2), 181 - 2017. Recuperado el febrero de 2020, de http://politicasyplanificacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/121/2014/07/Unidad1_Teorico_Van-Cuilenburg-McQuail.pdf

Vinelli, N. (2017). “Medios alternativos, populares y comunitarios: desigualdades, fomento e incorporación de tecnologías” . En R. y. Beltrán, Sin fines de lucro, con tecnologías y organización (págs. 9 - 17). Buenso Aires: Universidad Nacional de Buenos Aires, UBACyT.

Williams, R. (1962). Communications. Londres: Penguin Books.

[i] Licenciada en Cs. de la Comunicación (UBA), Becaria doctotal de CONICET por la Universidad Nacional de San Juan. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[ii] El artículo se enmarca en el proceso de investigación doctoral “Las estrategias de sostenibilidad de los medios audiovisuales comunitarios de la región de Cuyo entre 2009 y 2020”, para el cual se torna necesario poner en relación estos actores con las normativas vigentes y otros actores, como los medios públicos, estatales y los privados de carácter comercial.que disputan en el campo, tanto recursos como políticas públicas,

[iii] El espectro radioeléctrico es un recurso natural intangible de carácter limitado utilizable para la transmisión de ondas radioeléctricas HF, MF, LF, UHF, VHF, entre otras, y a través del cualcircula información, contenidos, mensajes, sean audiovisuales, sonoros o soporte gráfico, y su uso se ha complejizado y potenciado a partir de la digitalización de las señales de televisión, liberando parte del espectro además para el uso de internet y telefonía móvil

[iv] Además el grupo ofrece televisión paga e internet en 14 provincias a través de la empresa Supercanal-Arlink, principal proveedor de en Mendoza y la región de Cuyo, aunque en el último año Vila-Manzano vendieron la empresa a VI Austral LLP. En prensa gráfica tenía acciones en Diario UNO de Mendoza aunque la vendió al Grupo Cargill en 2018. Sí conserva su empresa de servicios de publicidad en la vía pública. (Media Ownership Monitor Argentina, 2019)

[v] La poca internevención de la Autoridad Federal de Aplicación llevó a proponer un arreglo entre las partes del cual resultó que el sin fin de lucro debió correrse de la señal

[vi] Emilio Magnaghi es Prosecretario y Asesor Legal de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, fue accionista del Banco Mendoza, propiedad de J.P. Moneta, y recibió ofertas de la UCR y Cambiemos para ser precandidato en 2015.

[vii] Magnaghi tiene otorgado el mismo dial que FM Brava pero en Godoy Cruz (resol. ENACOM 91315/2018). Lo que sucede es un mismo dial puede ser otorgado para uso en diferentes localidades pero si las radios superan su alcance permitido entonces entran en conflicto y disputan las señales. Esto seguirá sucediendo en tanto no se realice un plan técnico.

[viii]Mirador TV es una señal de TDA nacional creada en 2019, perteneciente a la Red Federal de Televisión Pública destinada a federalizar contenidos de las televisoras públicas provinciales

[ix] Los datos fueron proporcionados por Fernando Gamez, Gerente Técnico de Acequia TV (18 de abril de 2020).

[x] Los datos fueron proporcionados por Adrés Fontana, jefe técnico de Señal U (16 de abril de 2020).

[xi] Los Permisos Precarios Provisorios (PPP)se otorgaron mediante un registro de radios FM en 1989 (Decreto N° 1357/89). Son permisos momentanos que resguardan la frecuencia a la radio relevada. En 1993 el Comité Federal de Radiodifusión reinscribió a las emisoras (Resol. N° 341- COMFER/93) y en 2018 el ENACOM abrió concursos públicos para regularizar la situación de las radios con PPP. Estos concursos aún se encuentran en proceso de evaluación.

[xii] Su objetivo es crear redes de internet autogestionadas y sin fines de lucro, solucionar problemas de conectividad donde no hay oferta del mercado y promover la neutralidad de la Red. Si bien no se han desarrollado redes libres en Mendoza, las primeras pruebas se hicieron en la provincia en 2008.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Avda. del Valle 5737

(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires

República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

EXPERIENCIAS CONTRACULTURALES EN ARGENTINA Y BOLIVIA: CONEXIONES DISPERSAS EN CONTEXTOS DE OPRESIÓN. Alicia Dios y Evangelina Margiolakis

Intersecciones en Comunicación

ISSN 1515-2332 (versión impresa)

ISSN 2250-4184 (versión On-line)

Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020

artículo inédito

experiencias contraculturales en Argentina y Bolivia: conexiones dispersas en contextos de opresión

Recibido: 21/05/2020

Aceptado: 02/06/2020

URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2326

Alicia Dios

Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Pertenencia Institucional: Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Evangelina Margiolakis

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Pertenencia Institucional: Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Argentina Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Resumen

El presente artículo se propone analizar iniciativas contraculturales surgidas, por un lado, en el contexto de la dictadura boliviana (1971-1978) y por el otro, durante la última dictadura argentina (1976-1983). Estas propuestas, que nacieron del impulso de grupos culturales de jóvenes creadores, incluyeron prácticas artísticas, espacios de encuentro y proyectos de publicaciones.

Identificaremos rasgos comunes, elementos específicos y posibles cruces entre ellas. Nos interesa analizar su diálogo con el pasado, el rescate de otras experiencias, sus propuestas editoriales y su modo particular de intervenir en la esfera pública. Asimismo, observaremos sus antecedentes, su modo de disputar el poder reinante y sus formas de producir espacios de sociabilidad. Por último, nos interesa reconocer aquellos rasgos propios vinculados con el contexto social y político en el que tuvieron lugar estas producciones simbólicas.

Palabras clave: Contracultura, prensa cultural, grupos culturales, dictadura, producción simbólica.

Abstract

COUNTERCULTURAL EXPERIENCES IN ARGENTINE AND BOLIVIA: SCATTERED CONNECTIONS IN CONTEXTS OF OPRESSION

This article aims to analyze countercultural initiatives that emerged both in the context of the Bolivian dictatorship (1971-1978), and during the last Argentine dictatorship (1976-1983). These proposals, brought about by the impulse of cultural groups of young creators, included artistic practices, the generation of meeting spaces and publication projects.

We will identify common features, specific elements and possible intersections between them. We are interested in analyzing their dialogue with the past, their rescue of other experiences, their editorial proposals, and their particular way of intervening in the public sphere. Likewise, we will examine their antecedents, their way of challenging the ruling power, and their ways of producing spaces of sociability. Lastly, we are interested in recognizing those specific features related to the social and political context in which these symbolic productions took place.

Keywords: Counterculture, cultural press, cultural groups, dictatorship, symbolic production.

Introducción

Nos proponemos analizar fenómenos que, aunque en apariencia desconectados, compartieron rasgos, temporalidades y modos de desafiar el poder en contextos opresivos. Se trata de dos experiencias que retomaron los postulados de la contracultura y que tuvieron lugar en el marco de procesos dictatoriales en Bolivia (1971-1978) y Argentina (1976-1983) respectivamente. Rastrearemos elementos comunes, modos de apropiación del espacio público y formas de sociabilidad de estas prácticas que, aunque casi desconocidas entre sí, rescataron el valor de la libertad y generaron redes de intercambio en el marco de regímenes autoritarios.

Nos interesa centrarnos en la dinámica particular de grupos culturales, comprendidos como formaciones, decir, movimientos o tendencias efectivos que inciden en la dinámica cultural en determinado momento histórico (Williams, 2008). Como principal rasgo, editaron revistas que funcionaron como medios de expresión de inquietudes e ideas, aunque esas preocupaciones se plasmaron también en encuentros de poesía, recitales, performances y otras formas de comunicación que permitieron canalizar la necesidad de recuperar la voz en tiempos de dictadura.

Para Bolivia, tomaremos al grupo cultural conformado en torno a la revista Luz Ácida[i] (La Paz, 1974-1975). El grupo Luz Ácida desplegó su actividad entre los años 1972 y 1979. Con el cierre de las universidades, luego del golpe militar en agosto de 1971, muchos jóvenes estudiantes comenzaron a buscar otros espacios de encuentro y nuevos modos de expresión. Quien tomó la iniciativa de crear el grupo fue Diego Torres Peñaloza (1952, La Paz), cineasta experimental, poeta y pintor que en ese entonces concurría a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, junto a varios de los integrantes del grupo. La mayoría de ellos procedían de Sopocachi, barrio paceño que se había convertido en epicentro de nuevas experiencias en poesía, cine, pintura, fotografía y teatro. Con una impronta experimental, fomentando la libertad de géneros, soportes y medios, se inspiraron en la contracultura norteamericana, aunque también en las vanguardias europeas –dadaístas y surrealistas–, sin estar ajenos y comprometidos con la realidad boliviana de esos años.

En el caso argentino, tomaremos la experiencia de los grupos nucleados alrededor de revistas que recibieron la denominación –por parte de sus protagonistas y de sus lectores– de underground o subterráneas, surgidas en la última dictadura cívico-militar argentina. Nos referimos a movimientos gestados a partir de Antimitomanía (San Miguel, 1974-1982) y Mutantia (Buenos Aires, 1980-1985), entre otras. Alrededor de estas experiencias, se conformaron nucleamientos colectivos, tales como el Grupo Alternativo de Trabajo Antimitomanía (GATA) y el Movimiento Internacional Alternative Press Syndicate International (APS) INDO U/APS, vinculados a la prensa alternativa o contracultural en América Latina y Estados Unidos. Miguel Grinberg, poeta, editor, crítico de cine y miembro de movimientos ambientalistas desde el Tercer Mundo, tuvo un rol clave en la conformación de este movimiento, que se inició a partir de intercambios epistolares y de su viaje de 1964 a Estados Unidos, cuando decidió conocer la escena under norteamericana.

Grinberg (Buenos Aires, 1937) comenzó formando parte de este movimiento contracultural como poeta y escritor. Su trayectoria polifacética incluye la construcción de redes y movimientos de poesía y prensa alternativa, su intervención periodística como crítico de cine, su rol clave en la difusión del rock a partir de espacios radiales que gestó, su participación en la conformación de movimientos ambientalistas así como en la creación de proyectos editoriales. Grinberg dirigió la revista Eco Contemporáneo en la década de 1960, luego Contracultura en los primeros años de la década de 1970[ii] y, desde 1980, editó Mutantia en el contexto de la última dictadura argentina. Como creador del Movimiento Nueva Solidaridad, participó en el Encuentro Latinoamericano de Poetas y en la construcción de redes de socialización de experiencias entre distintos países.

Antecedentes: Surgimiento del Underground

La idea de contracultura incluyó aquellas prácticas que se presentaron en contraposición a la cultura oficial, ya fuera por su carácter no comercial como por el rescate de ciertos temas y debates. Tuvieron lugar entre las décadas de 1950 y 1970, como forma de protesta contra la sociedad capitalista de consumo. Como parte de esta tendencia, ubicamos el movimiento beat, surgido en Estados Unidos en la década de 1950, el hippismo, a su vez influenciado por la cultura beat, nacido en San Francisco en la segunda mitad de la década de 1960, el movimiento New Age, que apareció en Inglaterra en la misma década, y el movimiento punk, que emergió en Inglaterra en la década de 1970, entre otros. Sus figuras más destacadas en Estados Unidos fueron los escritores Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Bob Dylan y Thomas Merton. Como señalamos, Miguel Grinberg fundó y dirigió honorariamente, en 1962, el movimiento Nueva Solidaridad, patrocinado por Julio Cortázar, Thomas Merton y Henry Miller.

Desde el under argentino, se realizaron intercambios –mayoritariamente epistolares– con escritores norteamericanos, aunque también con la revista mexicana El Corno Emplumado y con escritores latinoamericanos como Ernesto Cardenal desde Nicaragua, y la escritora chileno-peruana Raquel Jodorowsky, entre otros, lo que favoreció una serie de interacciones:

Fue una aceleración de contactos, a partir de que nosotros mandábamos la revista Eco Contemporáneo –paquetitos de cinco ejemplares– a las librerías latinoamericanas. Las enviábamos a Santiago de Chile, a Lima, a Bogotá, a Caracas, a Río de Janeiro, a San Francisco, a Nueva York, a México, Distrito Federal […]. Hacia el ‘62, yo visualicé que a eso había que darle una coherencia y una amalgama. Entonces fue ahí que me surge la idea de la Nueva Solidaridad. Fui invitando a todas las revistas a ser miembro de la Nueva Solidaridad y todas me dijeron que sí. […]. Teníamos amigos en Río de Janeiro y en San Pablo, era la época en la que surgía la Bossa Nova y el tropicalismo: Caetano Veloso, Gilberto Gil. Toda Latinoamérica era una efervescencia creativa original, todo era nuevo, todo era cero kilómetro. (Grinberg, 2017. Entrevista de las autoras).

Luego, el viaje de Grinberg a Estados Unidos en 1964 fue el puntapié para la concreción de nuevas iniciativas. El diálogo con la contracultura norteamericana también tomó impulso por proyectos editoriales gestados por Grinberg, como la revista Eco Contemporáneo en la década de 1960, la revista Contracultura, en la década siguiente, y por último, a partir de 1980, con la creación de Mutantia, surgida en plena dictadura argentina. Sin embargo, la experiencia contracultural argentina desconocía lo que estaba aconteciendo en la contracultura en Bolivia.

En el caso de Bolivia, encontramos vínculos con la contracultura norteamericana de una manera más indirecta y tardía que en Argentina. Gastón Ugalde (La Paz, 1946), es considerado uno de los artistas plásticos bolivianos más importantes. Estudió arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego de su viaje de estudios a Canadá y EE UU -en paralelo a su participación en el grupo Luz Ácida- creó el Centro de Comunicaciones y Artes (1972) junto a su hermano Fernando Ugalde y Juan Luis Recacoechea. Este espacio multidisciplinario, que no ha sido registrado en la historia del arte boliviano, promovió la experimentación continua en el campo comunicacional, visual, y audiovisual. Fue el ganador de la primera Bienal INBO(Inversiones Bolivianas) en 1975. Su trabajo, que aún hoy día transita en la experimentación con diferentes materiales y lenguajes, está profundamente arraigado en las tradiciones de Bolivia y condensa referencias sociopolíticas.Como integrante de esa generación, Ugalde identificaba, en una entrevista, diferentes temporalidades en esas influencias. Desde su mirada, los escritos, libros y catálogos llegaban a Bolivia tres o cuatro años después de haber llegado a Argentina. Al igual que Grinberg, Ugalde realizó un viaje a Estados Unidos y Canadá a fines de la década del 60, que le permitió tomar contacto directo con la escena under norteamericana. Asimismo, la radio boliviana Chuquisaca dio impulso a estas experiencias. Hasta 1963, las emisoras de radio tenían programación musical dirigida a un público adulto. Radio Chuquisaca fue pionera en el continente en el desarrollo del formato de radio juvenil y en la difusión del rock. Ese mismo año, su joven directora, Mercedes Camacho, incorporó un programa diario dedicado a grupos de música locales. A partir de 1967, la radio comenzó a producir espectáculos de jóvenes músicos nacionales e internacionales, a pesar de ser criticada por difundir música extranjera. Hacia 1968, llegaron Los Iracundos y Los Gatos, de Argentina y Los Daltons, de Perú, que hicieron giras por el territorio boliviano, iniciativas promovidas desde Chuquisaca que, en octubre de 1972, en plena dictadura banzerista, organizó en el Predio Los Pinos de la Paz el concierto de Tawantinsuyo, que convocó a miles de jóvenes.

Así como la contracultura norteamericana incidió tanto en la experiencia boliviana como en la argentina –aunque también en otros países latinoamericanos[iii]–, también el espíritu del Mayo Francés y la nueva izquierda atravesaron estas prácticas, que intentaron rescatar la libertad, la no violencia y la crítica a la sociedad capitalista de consumo así como a todo régimen totalitario.

Articular redes de solidaridad en contextos de dictadura

En Bolivia, el levantamiento militar del 21 de agosto de 1971, apoyado por Argentina, Brasil y secretamente por EEUU llevó al poder al entonces coronel Hugo Banzer Suárez, representante local de la Doctrina de Seguridad Nacional y del Plan Cóndor. Dicha dictadura, que se extendió hasta 1978, tuvo un profundo carácter represivo, aplicando el terrorismo de Estado mediante persecuciones y asesinatos a estudiantes, dirigentes políticos, sindicales, y periodistas. El gobierno de facto clausuró las universidades y creó el Consejo Nacional de Educación Superior, mediante el cual modificó el estatuto universitario, cercenando los derechos de sus estudiantes. De esta forma, en 1974, se eliminó el cogobierno y la autonomía universitaria y, de esta manera, se prohibió a los estudiantes el desarrollo de actividades políticas (Justo, 2007).

Muchos jóvenes universitarios quedaron excluidos y comenzaron a reunirse en otros espacios como plazas, cines, teatros, bares, bibliotecas, y domicilios particulares. Afines a la lectura, la escritura, la pintura, el cine, el teatro, priorizaron la necesidad del encuentro y la producción colectiva, lo que generó numerosas iniciativas experimentales:

Comenzamos a juntarnos, teníamos encuentros en El Prado, con alcohol y poesía […] se originó un acercamiento y comunicación entre los distintos grupos y manifestaciones. Trabajábamos con métodos artesanales, experimentales por no contar con dinero […]. Para los que nos quedamos en Bolivia fue el momento más creativo, más político, porque tomábamos las plazas, las calles con performances, con obras de teatro, con arte experimental, con video experimental. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).

Para estos grupos culturales, se creaba un espacio de expresión y contención en un momento de ruptura del lazo social. Dicho espacio permitía construir y visibilizar nuevos sujetos colectivos en plena dictadura, desafiando la censura a partir de iniciativas colectivas y artísticas que, en ese contexto, cobraron una dimensión política.

Por su parte, el terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983) significó el despliegue de mecanismos de disciplinamiento que implicaron represión, prohibiciones, censuras y desapariciones forzadas de personas. Como producto de ello, los movimientos contraculturales argentinos experimentaron un repliegue hacia lo privado y lo local, como lo que sucedió con el grupo ligado a la revista Antimitomanía, que se “refugió” en San Miguel y otras localidades del noroeste del Gran Buenos Aires. Como mencionamos, en el caso argentino, la influencia ejercida por el movimiento contracultural norteamericano fue producto de viajes e intercambios epistolares fluidos entre Miguel Grinberg y otros referentes. A nivel global, la generación contracultural o underground se gestó en el marco de una serie de acontecimientos que Grinberg enumeraba retrospectivamente:

Fueron los años de la Beatlemanía, las comunidades internacionales, el rock progresivo, las (anti) universidades libres, el movimiento pacifista contra el conflicto en Vietnam, el poder negro, los hippies, la psicodelia, la migración de gurúes asiáticos hacia Occidente, el festival de Woodstock, la internacional Situacionista, el Mayo Francés, la primavera de Praga, el teatro del absurdo, la poesía visionaria, el misticismo profético, la bossa nova, las nuevas “olas” del cine europeo y de las Américas, Astor Piazzolla, los sacerdotes para el Tercer Mundo, la “nueva izquierda” y mucho más (Grinberg, 2004: 8).

El rescate de la nueva izquierda permitía proponer la liberación de sociedades “enfermas” por el colonialismo. Como referente de esta corriente –y movimiento–, Herbert Marcuse[iv] criticó la sociedad de consumo, proponiendo la necesidad de cambio y la apelación a la imaginación. Tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina, estos movimientos presentaron varios elementos en común, tales como la crítica al capitalismo y al autoritarismo, el rescate del pacifismo, la libertad de pensamiento, la protección del medio ambiente así como el cuestionamiento al orden social establecido y a la lógica tradicional de los partidos políticos.Grinberg retomó de la filosofía del movimiento under postulados como la libertad, la crítica a la ideología del industrialismo que regía el mundo y a la organización jerárquica de la política en la sociedad capitalista (Grinberg, 2007).

Algunos rasgos de este movimiento cobraron una significatividad particular en el contexto dictatorial. Por citar un ejemplo, antes de Mutantia, Grinberg escribió en otras revistas under producidas en dictadura. En sus artículos, destacó, de estas publicaciones, su potencial para desarrollar experiencias independientes –del mercado, de los grandes medios y de la cultura oficial– y rescatar la libertad como valor.

Como señalamos, un rasgo significativo y vital fueron los agrupamientos de jóvenes con inquietudes vinculadas a la música, la escritura y otras iniciativas durante estos regímenes dictatoriales. En el caso de Bolivia, se fueron generando espontáneamente encuentros y redes de contención que se encontraban guiadas por el deseo humano de revitalizar la palabra y generar instancias de comunicación, aunque a escala micro. El hecho de que fuera espontáneo y no planificado era un modo de preservación. Así lo planteaba Gastón Ugalde:

Con el cierre de la universidad, muchos jóvenes nos replegamos a espacios en donde se organizaban encuentros de lectura y escritura, y donde durante varias horas seguidas nos entregábamos –a la manera de los beatniks– a una especie de catarsis personal y colectiva, exteriorizando vivencias profundas, lo cual nos proporcionó una identidad colectiva. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).

La estrategia para vencer el terror imperante tomó la forma de convocatorias espontáneas que circulaban muchas veces difusamente –de boca en boca– que, a su vez, fueron comprendidas como actos de libertad. En ambos países, estos grupos vivenciaron la experiencia de comunidades o cofradías. Debido al contexto opresivo, un conjunto de actividades gestadas en lo micro cobró dimensión política, al irrumpir en el espacio público y proponer otra forma de interacción.

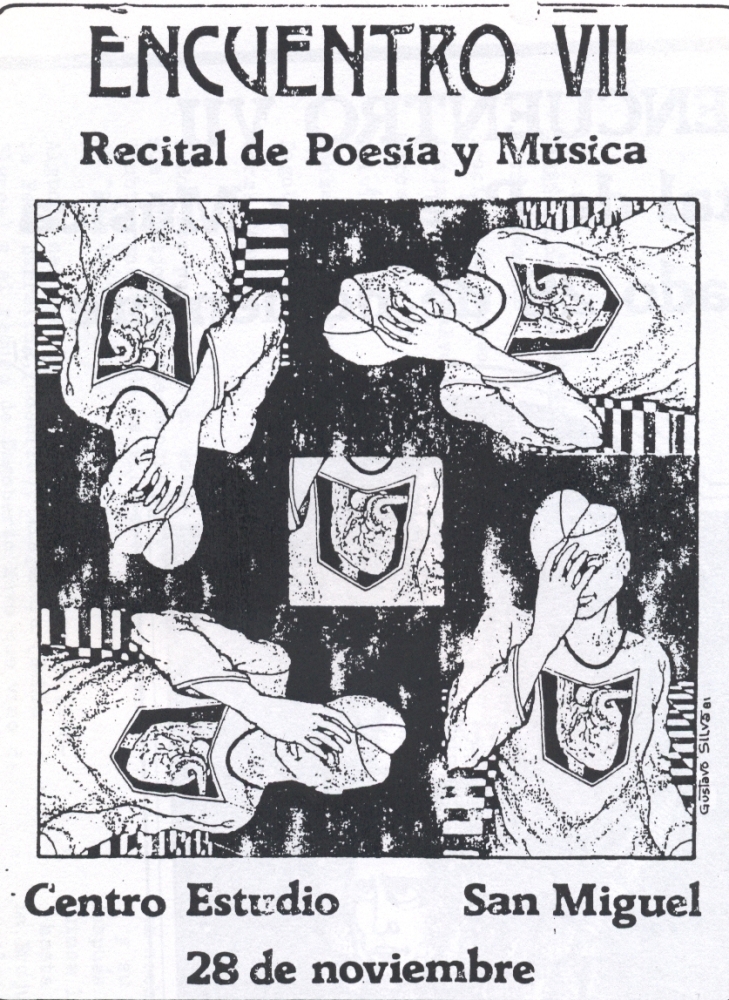

En el caso de Argentina[v], con el fin de desplegar tácticas de preservación y cuidado frente a la censura y represión, se fueron articulando espacios comunes, tales como el Grupo Alternativo de Trabajo Antimitomanía –GATA–, conformado alrededor de la revista homónima. La formación de estos colectivos posibilitó crear redes de solidaridad a partir de las cuales se organizaron encuentros de poesía, recitales, discusiones sobre condiciones de publicación de las revistas y la búsqueda de posturas comunes frente a la censura. Se crearon diferentes propuestas, como jornadas de poesía o recitales, basadas en la necesidad de generar canales de expresión. Grinberg señalaba la naturaleza de estas prácticas: “Yo fui parte de un movimiento que no organizaba nadie, se daba. Era espontáneo” (Grinberg, 2017. Entrevista de las autoras). En ese movimiento se encontraban las revistas Mutantia y Anitmitomanía. Cabe aclarar que no todos los colectivos editoriales y artísticos se ubicaron en esta zona que se reconocía en el under, aunque varios pudieron conformar un conjunto de experiencias más amplias de disidencia y resistencia a la cultura oficial. En todos los casos, ellas consistieron en tácticas tendientes a recuperar la voz y romper con lógicas de aislamiento y disgregación.

Modos de apropiación del espacio público y espacios de sociabilidad

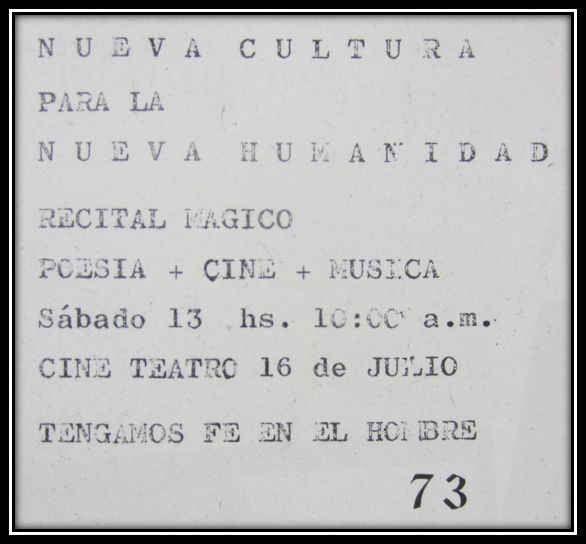

En ambos países, la conformación de diferentes redes implicó gestar espacios de expresión y contención en un momento de desintegración social y la vez, significó una forma de irrumpir en la ciudad. En Bolivia, el grupo en torno a la revista Luz Ácida organizó los Recitales Mágicos, que fueron encuentros con el público que combinaron la lectura de poemas, canciones y escenificaciones teatrales. Estos recitales fueron germen de incipientes performances de poetas y artistas plásticos[vi]. Los Recitales Mágicos fueron una oportunidad para proclamar ideas y lanzarlas de una manera directa y contundente. Se acompañaban de proyecciones de diapositivas o de cortos, o pequeñas puestas en escena donde se utilizaban máscaras. Un elemento importante fue una pequeña piedra, ubicada en el escenario y traída de Tiwanaku –sitio arqueológico en las afueras de La Paz–, que simbolizaba el rescate de la cultura de los pueblos originarios.

Como antecedente de la revista, editada en 1974, el grupo Luz Ácida realizó su primera manifestación en un espacio público en 1972 con un periódico mural titulado Cuarentena[vii], expuesto en la fachada de un local de venta de discos sobre la Avenida 6 de Agosto en La Paz. En una vitrina, cada periódico mural incluía periódicamente poesías, dibujos, collages, y en alguna ocasión, mechones de cabello de sus integrantes, que habían sido cortados compulsivamente por las fuerzas policiales: “Durante la dictadura, ser joven era delito. Existía acoso sobre los universitarios y estudiantes, que eran considerados ‘drogadictos marihuaneros’, te cortaban el pelo y la barba a la fuerza” (Torres Peñaloza, 2010 [b]. Entrevista a Armando Urioste). El mural Cuarentena se expuso varios meses, hasta que un número que incluía referencias al papa y al libro del Apocalipsis motivó su censura.

Imagen 1. Convocatoria para los Recitales Mágicos en La Paz, 1973

Así como Grinberg se volcó a programas de rock, a partir de 1973, en Radio Municipal de Buenos Aires, el grupo Luz Ácida participó de propuestas radiales desde 1972, como el programa Cuarentena, que se emitía por Radio Universo[viii]. Años después, crearon el programa Barricada Mágica en Radio Chuquisaca, donde primó la poesía y el rock.

Estas acciones revelaban un estado de efervescencia y la ciudad se fue transformando en un ámbito propicio para ser ocupado lenta e imperceptiblemente, lo que configuró nuevas relaciones entre los sujetos y el espacio público. En un contexto de repliegue, hacer un programa radial, recorrer la ciudad y producir encuentros significaba un modo de desafiar el poder y su lógica de atomización social. Lo constataban los paseos en el Prado los domingos, la confluencia espontánea en el atrio de la UMSA y las discusiones en un bar marginal o periférico como “El Averno”. Sorprende ver la heterogeneidad de lugares de la ciudad de La Paz por donde los jóvenes del grupo Luz Ácida circulaban para “provocar” sus encuentros. La artista plástica Martha Cajías[ix] resumía esta vivencia en relación a la apropiación de la ciudad como espacio de sociabilidad:

Otra cosa muy importante en esa época era la búsqueda de nuestro espacio, de la ciudad. Sopocachi como barrio, pero también se iba a Lloleta, al Alto de las ánimas, eran lugares muy centrales en nuestras vidas, era recuperar espacios: ir a los cerros, a Pampajasi, a cementerios clandestinos o al cementerio general, lugares que eran muy especiales para la ciudad, así como el mismo hospital general (…). Siempre estábamos por calles como la Buenos Aires o lugares de la ciudad, los cerros, se iba mucho a los miradores, al Killi Killi. En resumen, como una profunda, una sincera búsqueda de la ciudad, de nuestros espacios. (Torres Peñaloza, 2010 [b]. Entrevista a Marta Cajías).

Recorrer la ciudad y recuperar la palabra se fueron transformando así en formas espontáneas de interacción en la calle. Como muestra de esto, también hemos mencionado el concierto de Tawantinsuyo, el mítico recital realizado en octubre de 1972 en plena dictadura. Realizado al aire libre en el predio Los Pinos de La Paz, fue el último concierto organizado por Radio Chuquisaca al que asistieron miles de personas:

Los jóvenes que concurrieron jamás olvidarán, nunca más se organizó algo así. Viajábamos mucho, y te relacionabas con artistas de distintas regiones de Bolivia. Por ejemplo, en los Festivales de Chuquisaca, se juntaban orureños, chuquisaqueños, más la presencia paceña. En ese festival de Tawantinsuyo se mezclaron awayos, ponchos indios, pelo largo, rock, sonoridades autóctonas, en una suerte de trasgresión y reivindicación juvenil de identidad distinta. Esa sensibilidad hizo que se acercaran a los pueblos originarios, a lo andino -quechua, aymara- por contacto directo y al rescate de la música boliviana. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).