N° 51

N° 51. Dossier: Presentación

Analía Errobidart

Gimena I. Fernández

El trabajo que se presenta y hace público forma parte de las distintas actividades que en el año 2021 se realizaron en el ámbito de la comunicación o difusión pública de la ciencia desde el Núcleo de Actividades Científico Tecnológicas “Investigación en Formación Inicial y Prácticas Educativas” de la Facultad de Ciencias Sociales (NACT IFIPRAC_Ed - FACSO - UNCPBA). Este ámbito se visualiza como un campo fecundo, en el que el equipo de trabajo no había desarrollado -de forma sistemática- acciones que se puedan enmarcar dentro de los modelos y/o perspectivas contemporáneas.

En las últimas décadas, en el campo de la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) se introdujo una forma diferente de concebir la interacción entre los sujetos sociales y el "conocimiento experto". En el plano de la práctica, lo que se promueve desde esta perspectiva es el intercambio entre científicos y públicos diversos en el marco del diálogo, incentivando instancias horizontales de encuentro, discusión y debate (Cortassa, 2013). Estas modalidades se centran en la bidireccionalidad y la participación de la/las audiencias, más que en la transmisión de la información, algo que propiciaban los modelos tradicionales de divulgación, conocidos también como modelos del "déficit cognitivo". Como expresa la autora, el cambio en la concepción de las audiencias, actualmente se han diversificado las posibilidades de circulación del conocimiento científico debido a la multiplicidad de canales, formatos y actividades que se pueden realizar, en muchos casos, debido al avance de las tecnologías digitales e Internet.

En este sentido, desde el equipo de trabajo se comenzaron a pensar otras formas de comunicación e intercambio del conocimiento producido con el resto de la comunidad, en línea con la transición que se produce en el campo de la CPC, del modelo tradicional del déficit cognitivo a otro enfocado en el diálogo entre agentes (Cortassa, 2010). Allí surge como posibilidad la realización de un ciclo de charlas, conversaciones y/o debates, organizado por docentes-investigadoras y una becaria que desarrollan su tarea dentro del Núcleo IFIPRAC_Ed (FACSO-UNICEN), para compartir con otros actores del campo de la educación su mirada sobre la coyuntura actual. Al mismo tiempo, el hecho de transmitir el encuentro por redes sociales, como Youtube e Instagram, abrió la posibilidad de participación e intercambio con audiencias diversas.

La Pandemia instaló un nuevo horizonte para nuestras vidas. En el terreno laboral -a partir del compromiso social y cultural con que asumimos la investigación en educación y también desde el análisis reflexivo de nuestras propias prácticas como docentes- hemos relevado indicios, nudos problemáticos, desafíos, aperturas y cancelaciones en el ámbito de la educación en general, que han sido relevadas a través de diversas y a veces novedosas estrategias, aún en proceso de legitimación.

Nos proponemos comunicar[1] esos hallazgos a modo de reflexiones para compartir con otros-otras y también para poder sumar otras voces que circulan por fuera de los ámbitos académicos, como horizontes de posibilidad de nuevas formas de hacer investigación en educación.

El Ciclo de Charlas “Investigar en el campo educativo en pandemia: problemas y horizontes de posibilidad”[2] se hace posible sobre una base de trabajo en red y de relaciones entre docentes-investigadores/as de diferentes universidades que participaron de una convocatoria de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, en el año 2020, cuando la pandemia exhibía su peor faceta. Ese encuentro federal nos convocó a largas reuniones de trabajo en las que comenzamos a conocer las particularidades de la tarea de investigar en educación. Transcurrido ese primer año de aislamiento y aprendizajes diversos, este Ciclo conduce a un nuevo encuentro. Si bien no todas/todos hemos participado de los paneles, la idea fue lograr una participación que convoque a colegas de las diferentes provincias a narrar la experiencia de investigar en educación, en pandemia.

La primera parte del Ciclo de Charlas se fue construyendo con la participación de investigadores/as (formados y en formación) locales, de otras casas de estudio, colegas que trabajan en investigación de diferentes instituciones educativas. El formato fue el de paneles de tres participantes de distintas Universidades Nacionales y la participación especializada de una moderadora, la Dra Ana María Viscaino, integrante del Núcleo IFIPRAC.Ed.

La segunda parte del mismo contó con la participación de estudiantes de carreras de grado con interés en el campo de la investigación en educación, colaboradores de proyectos, graduados/as y becarios de grado y posgrado de las distintas Universidades Nacionales convocadas. Se organizaron tres encuentros de intercambio y diálogo en vivo, que fueron transmitidos desde la cuenta de Instagram del Núcleo IFIPRAC_Ed (@ifipracedfacso) y cantidad de participantes en cada uno estuvo sujeta a las posibilidades que brinda la red social: cuatro personas en simultáneo.

A continuación se propone un recorrido por cada uno de los intercambios. En el caso de los paneles, el relato inicia con una presentación de cada uno de los participantes, para luego dar lugar a su exposición y un cierre a cargo de la moderadora del diálogo. Para recuperar los encuentros en vivo, se inicia el recorrido con la trastienda de la organización y luego se realiza una breve relatoría del diálogo e intercambio entre los participantes.

Referencias bibliográficas:

Cortassa, C. (2010). “Asimetrías e interacciones. Un marco epistemológico y conceptual para la investigación de la comunicación pública de la ciencia”. En ArtefaCToS, Vol. 3, n.º 1.

----------------- (2013). “Ciencia y audiencias. Aportes para consolidar una agenda de investigación”. En Diálogos de la Comunicación, n°88.

[1]En esta publicación se utilizan diversas formas de lenguaje con enfoque de género, de acuerdo con la decisión de las respectivas autoras (uso de “x”, forma doble -las/los-). Esta toma de posición responde a la necesidad de visibilizar las tensiones a las que nos enfrenta el cambio social y al modo en que ellas se expresan en el lenguaje. Nos interesa visibilizar, en definitiva, el contradictorio y a la vez irrenunciable camino que conduce hacia la igualdad de géneros.

[2] Avalado por H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) Resolución N° 153/21

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

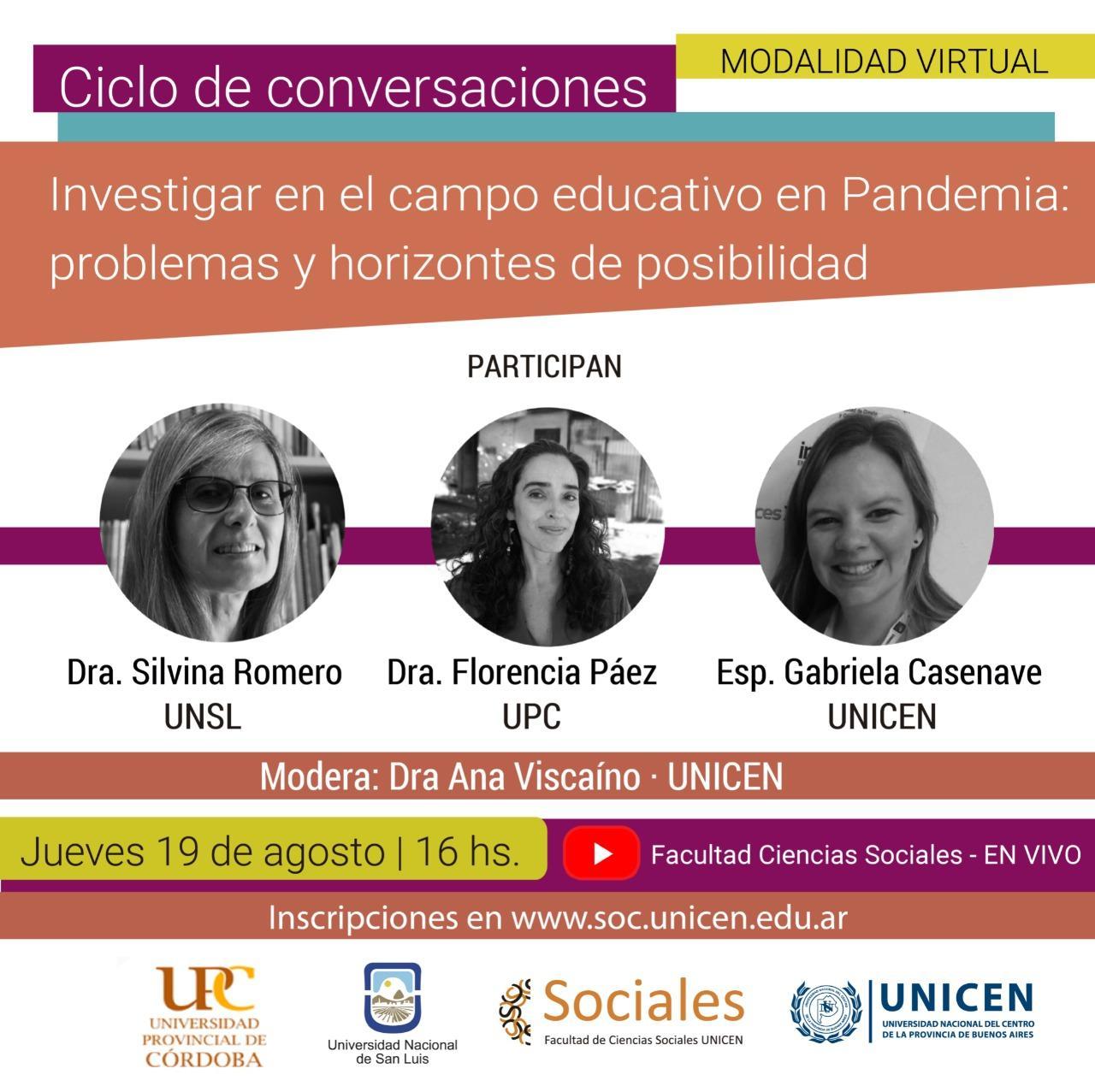

N° 51. Dossier: Segundo panel

Luego de realizar el primer panel, avanzamos rápidamente en la concreción de acuerdos para la organización de un segundo encuentro, puesto que la visualización y los comentarios del primero nos alentaron hacia ello. También porque comenzamos a advertir que muchas y muchos colegas, estudiantes, graduados de las carreras docentes, seguían viendo el video disponible en Youtube tiempo después de su transmisión en vivo. Nuestros propios consumos en red nos indicaban que cuando buscamos información sobre determinados temas, los videos de Youtube se han vuelto una consulta ineludible, especialmente sobre temas de actualidad.

Luego de realizar el primer panel, avanzamos rápidamente en la concreción de acuerdos para la organización de un segundo encuentro, puesto que la visualización y los comentarios del primero nos alentaron hacia ello. También porque comenzamos a advertir que muchas y muchos colegas, estudiantes, graduados de las carreras docentes, seguían viendo el video disponible en Youtube tiempo después de su transmisión en vivo. Nuestros propios consumos en red nos indicaban que cuando buscamos información sobre determinados temas, los videos de Youtube se han vuelto una consulta ineludible, especialmente sobre temas de actualidad.

Para este encuentro, se invitaron a participar a dos docentes-investigadoras de universidades de distintas provincias: de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en la capital de esa provincia, la Dra Silvina Romero y otra colega de la Universidad Provincial de Córdoba, la Dra Florencia Páez. Por la UNICEN y en representación del Grupo organizador participó la especialista Gabriela Casenave.

La dinámica del panel fue coordinada por la Dra Ana M. Viscaino y se centró en las mismas tres preguntas que el anterior:

- ¿Cómo se compone el grupo de investigación de referencia? ¿Cuál es el tema, problema y campo que aborda?

- ¿Se hicieron reformulaciones metodológicas luego de la instalación del distanciamiento social? ¿cuáles? ¿Qué dispositivos de relevamiento se utilizaron?

- ¿Cuáles fueron los problemas, qué se perdió? ¿Qué nuevos horizontes se abrieron?

La primera oradora, Silvina Romero, desplegó la problemática de su investigación que por sí misma ya conmovía los cimientos de la ciencia tradicional, antes de la pandemia: relevar los procesos educativos emancipatorios “con los pies hundidos en el capitalismo”. Una particularidad del diseño metodológico inicial ha sido el reconocimiento de tales prácticas a través del diálogo fluido, sentido, en espacios físicos compartidos. La pandemia y el aislamiento social alteraron esos planes…Por su parte, Florencia Páez y Laura Simoni[1] problematizan las múltiples funciones que se entrelazan entre los cuidados parentales y el trabajo remunerado, aspectos que las mujeres vimos agudizados con la Pandemia. Este análisis reflexivo desde la propia experiencia, impuso “virajes” metodológicos que con claridad, despliegan en su trabajo, con la pregunta: ¿Será tiempo de abandonar ciertos mandatos del hacer científico para des-colonizar(nos) de expectativas sin sentido, alejadas de lo afectivo, relacional y empático de raíz androcéntricas?. Finalmente, Gabriela Casenave, representante del Grupo 5 expuso sobre las decisiones metodológicas a las que forzó el aislamiento y focalizó en recuperar la voz y la experiencia de las y los jóvenes estudiantes de la escuela secundaria.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

[1] En el panel participó solamente la Dra Florencia Páez pero en este dossier escriben juntas como un modo de honrar el trabajo compartido.

N° 51: Dossier: Hacer de la experiencia un relato. A propósito de la investigación (y la vida) en pandemia

Cecilia Ferrarino[1]

A modo de introducción

Invitadxs a participar del Ciclo “Investigar en el campo educativo en Pandemia: problemas y horizontes de posibilidad”, organizado por lxs Integrantes del Grupo 5 de FACSO- UNICEN, tuvimos la oportunidad de hacer inventario de decisiones y acciones vinculadas a la necesidad de sostenernos en la tarea investigativa ante la irrupción de la pandemia.

Investigamos, entre los años 2019- 2022, las “Trayectorias de formación en la Especialización en Docencia Universitaria (EDU) de la Universidad Nacional de Río Negro”[2]; tema que se enmarca en el campo general de la Pedagogía Universitaria. El proyecto de investigación, con asiento en el Centro de Estudios e Investigación en Educación (CEIE) de la sede Alto Valle/Valle Medio, vincula también a investigadorxs del Centro Interdisciplinario sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS) de la sede Atlántica, y el Laboratorio de Investigación en Formación de Formadores (LIFF) de la sede Andina de la UNRN.

El objetivo general del Proyecto de Investigación (PI) es: “Analizar las trayectorias de formación de lxs profesores que cursan la primera cohorte de la EDU que se dicta en las Sedes Atlántica, Alto Valle/ Valle Medio y Andina de la Universidad Nacional de Río Negro”.

Los objetivos específicos son: caracterizar a lxs ingresantes; analizar la evolución de la matrícula, identificando causales de continuidad y/ o abandono de esta carrera de posgrado; indagar las implicancias que reconocen de la EDU en la tarea de enseñar y en relación con la propia trayectoria de formación.

Dados estos objetivos, el PI supuso el diseño de diferentes estudios que se desplegaron simultáneamente al desarrollo y avance de la carrera:

- En primer lugar, un estudio censal para caracterizar a lxs ingresantes a la EDU, a partir de una encuesta autoadministrada destinada al universo de inscriptxs, para caracterizar a la población según las siguientes dimensiones: perfil sociodemográfico, educativo y cultural, profesional/ profesional docente y otros indicadores referidos a la docencia universitaria y vinculación con la EDU.

- En segundo lugar, un estudio longitudinal de panel con dos mediciones -finalizando el primer año y al concluir el Taller de integración final, para analizar la evolución de la matrícula. La fuente de registro fue el Sistema de Información Universitario (SIU) Guaraní y, a partir de los datos cargados, se analiza la matrícula en relación a asistencia, aprobación, deserción, puntos críticos, entre otros indicadores.

- Por último, se diseñaron técnicas cualitativas para describir y comprender los sentidos y las implicancias en la tarea docente que lxs cursantes atribuyen a la EDU; entre éstas: entrevista semiestructurada a muestra intensiva de estudiantes y focus group, en ambos casos según perfiles construidos a partir de la caracterización de la matrícula[3].

Tanto la EDU como el PI se proyectan e inician en un contexto no pandémico, por lo cual en marzo del año 2020 debieron proponerse modificaciones en el plan de trabajo para cautelar la continuidad de ambas iniciativas.

Problemas y horizontes de posibilidad ante y más allá de la pandemia

Como venimos anticipando, el PI estaba en desarrollo antes del inicio de la pandemia; por lo que, para continuar el plan de trabajo, fue preciso modificar algunas acciones previstas.

Particularmente, en contexto de ASPO – DISPO, y ante la necesidad de finalizar el trabajo de campo, las entrevistas semiestructuradas a lxs docentes elegidos como unidades de análisis y el desarrollo de los talleres por perfiles (focus group) se realizaron a través de plataformas y/ o aplicaciones que hicieron posible el encuentro (Google Meet, Zoom, WhatsApp, etc).

Por otro lado, fue importante sostenernos en la tarea como investigadores, para lo que resultó fundamental la convocatoria constante a reuniones de trabajo por parte del Director del PI, también mediadas por las tecnologías.

Entonces, aunque la situación epidemiológica obligó a “parar el mundo”, como Equipo revisamos y rediseñamos las acciones previstas y logramos dar continuidad a lo proyectado: finalizamos el trabajo de campo, avanzamos en el análisis de los datos y producimos conocimientos (divulgados en revistas especializadas y compartidos en eventos virtuales durante los años 2020 y 2021).

El problema que representaba inicialmente la forzosa distancia física nos puso en situación de buscar otros modos para seguir haciendo.

Y en este punto, reconocemos, “horizontes de posibilidad” en los escenarios actuales.

La virtualización permitió sostener encuentros de análisis, discusión y producción hacia el interior del equipo de investigación; dio lugar a la posibilidad de tender nuevas redes de vinculación con investigadores de distintos lugares y/ o universidades – como es el caso de la convocatoria PISAC- y alentó a la participación en actividades académicas que, en virtud de las características del contexto, tuvieron lugar en modo no presencial.

Por último, quisiéramos señalar que este tiempo particular ha visibilizado algunas cuestiones: junto a subrayar la importancia que tienen las nuevas tecnologías, ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad preexistente en términos de acceso a las mismas (impactando esta situación más fuertemente en los niveles de escolaridad obligatoria).

Cerrando esta presentación, agradecemos la invitación a participar del Panel en tanto que constituyó una oportunidad para inventariar el camino recorrido en este contexto excepcional, haciendo de la experiencia un relato.

[1] Dra. En Educación (UNCo), Especialista en Pedagogía de la Formación (UNLP), Licenciada en Ciencias de la Educación (UNICEN). Docente e investigadora de UNRN.

[2] Acerca del PI invitamos a la lectura de: LOZANO, E.; GIBELLII, T.; GARELIK C.; VERCELLINO, S.; FERRARINO, C. (2020)“Trayectorias de Formación en la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro”, UNLP, 3° Jornadas sobre prácticas docentes en la Universidad Pública. https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/4911

[3] Para más información respecto a la construcción de perfiles, invitamos a leer: VERCELLINO, S.; LOZANO, E.; GIBELLII T.; SALGADO, I. (2020) “La construcción de perfiles docentes universitarios como dispositivo teórico metodológico para la selección de casos en una investigación cualitativa”, 3° Jornadas sobre prácticas docentes en la Universidad Pública, UNLP. https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/4902

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

N° 51. Dossier: La crisis de la pandemia ha potenciado la necesidad de encuentro para compartir hallazgos e incertidumbres.

Por Analía Errobidart[1]

Agradezco a las participantes de las Universidades Nacionales de Comahue y Río Negro por haber aceptado iniciar conmigo este Ciclo de Charlas, que es para quienes componemos el Grupo 5, una experiencia novedosa. Es posible que la pandemia nos haya empujado a este encuentro, con la necesidad de sostener las redes académicas y vinculares, encontrando en la tecnología disponible las herramientas necesarias para hacerlo.

Aportando al sentido de encuentro, comentaré brevemente las acciones del equipo de trabajo llamado “Grupo 5” en pandemia, reflexionando hacia el cierre sobre algunas cuestiones que ha marcado, profundizado o visibilizado este tiempo de crisis transitoria[2] que nos impone la pandemia.

El Grupo 5 es un grupo de docentes-investigadoras e investigadores, becarias y becarios, estudiantes avanzadas y colaboradoras[3] que desde el año 2013 trabajamos en torno de las variadas problemáticas que presenta la escuela secundaria contemporánea. Somos en total 11 integrantes: 5 investigadores e investigadoras formadas y activas; 1 becaria CIC; 1 estudiante becaria de CIN, 2 estudiantes avanzadas y 2 colaboradoras, docentes-investigadora en formación sin categorizar en el Programa Nacional de Incentivos.

El proyecto actual, con vigencia para el período 2019-2022 se denomina “Escuelas secundarias, configuraciones culturales y aprendizajes significativos”. El proyecto se inscribe en las temáticas que aborda para su tratamiento el Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas denominado “Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas” (IFIPRAC.Ed).

Los hallazgos de nuestra investigación precedentes parecen indicar que en determinados aspectos relevantes como la calidad de los aprendizajes y el acceso y desarrollo de habilidades propias de las tecnologías contemporáneas, se ha profundizado la distancia entre quienes tienen acceso a los bienes simbólicos como el conocimiento y quienes vivencian una inclusión excluyente (Gentili, 2011) a pesar de la extensión de la obligatoriedad del nivel secundario hace ya 15 años.

Observamos que en un contexto de creciente exclusión y desigualdad social, las escuelas se inscriben en circuitos diferenciados, en los que construyen su identidad y su cultura. Al interior, los jóvenes y los adultos constituyen redes de relaciones e interacciones sociales y en las que se producen aprendizajes, aunque no sean éstos los que espera la institución, el sistema y la política educativa (Errobidart, 2016).

En los últimos años, las TIC atraviesan la escena escolar, impulsadas por las políticas educativas y por los usos y práctica que hacen los sujetos de ellas, pero se desconoce qué mediaciones y sentidos producen. Recurrimos a la categoría configuraciones culturales[4] para comprender cómo los sujetos inmersos en ellas producen, negocian, reproducen y transforman los sentidos sobre aprendizajes significativos, el uso de las TIC, los proyectos educativos de las instituciones y las demandas de las comunidades.

El campo de estudios del Grupo 5 es la escuela secundaria; el campo no se acota a un edificio o territorio sino a todos los ámbitos donde se expresan los sujetos que tejen la trama cotidiana de las escuelas. Iniciamos las investigaciones con un estudio de caso en 2014, luego con tres escuelas, ahora con seis.

Indagamos los cambios que se producen a partir de la LEN, las líneas de continuidad con los principios fundacionales del nivel y las recomendaciones de los organismos internacionales a los que cada gobierno de diferente signo político les asigna sentidos propios de la matriz política que representa.

La perspectiva metodológica asumida para abordar estas problemáticas complejas la definimos como socioantropológica (Errobidart y Casenave, 2021) y con ella se define en primera instancia una investigación de corte cualitativo porque se orienta a relevar procesos de interpretación.

La cuestión del significado resulta un tema central, neurálgico, porque está referido a los significados que son asignados por los sujetos al dar un dato, una información. Otros rasgos o aspectos que particulariza a esta perspectiva socio-antropológica son la realización de trabajo de campo y tener un diseño flexible que permita incorporar acciones no previstas inicialmente pero que favorezca la construcción de los significados y su interpretación. La triangulación de los datos, es siempre un factor clave para avanzar en la comprensión de las situaciones en estudio y los conflictos que se ocultan/entraman en las relaciones sociales.

Las reformulaciones de la tarea que impuso la cuarentena

El ingreso a la cuarentena, el aislamiento social y la reformulación del funcionamiento de las instituciones universitarias nos condujo a la revisión urgente de los modos de asumir el desarrollo de las clases en las distintas carreras. El primer contacto con el campo y con los sujetos en el campo fue para obtener información “urgente” sobre el impacto social del aislamiento decretado por el PEN. Esa primera exploración se realizó íntegramente a través de Whatsapp y para el Grupo 5 resultó en una evidencia de que no íbamos a quedar de brazos cruzados mirando por TV y las redes cómo evolucionaba la pandemia y arrasaba con la escolaridad de las y los jóvenes.

Comenzamos en abril nuestras reuniones periódicas que como las clases, tenían gran parte de intercambio social-vincular y otra parte de trabajo específico. El contacto con las escuelas vinculadas al proyecto nos puso en conocimiento de la necesidad de las y los docentes del nivel secundario de intercambio y formación en el uso de herramientas tecnológicas y didácticas para la enseñanza. A través de un formulario Google Forms realizamos un relevamiento sobre 36 docentes de distintas áreas curriculares y el 26 de abril lanzamos un curso-taller al que se inscribieron 132 docentes de la región. Con esto quiero mostrar que las primeras acciones del Grupo 5, fueron de transferencia de conocimientos.

A partir de esta acción -que realizamos en el marco del Proyecto Interdisciplinario Orientado (PIO) del programa Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales del M.E. junto con investigadores/as de la Facultad de Ciencias Exactas de esta Universidad-, comenzamos a reformular el trabajo de campo del proyecto “Escuelas secundarias, configuraciones culturales y aprendizajes significativos”.

A partir de estas referencias y experiencias que ordenaron la disposición de nuestras acciones, amparados por una perspectiva que reconoce la flexibilidad del diseño para realizar el trabajo de campo, comenzamos a diseñar los instrumentos de relevamiento exclusivamente en el campo virtual.

Los instrumentos utilizados fueron contactos a través de Whatsapp y búsquedas en redes sociales de nuevos actores cuya incorporación visualizábamos como necesaria; a partir de conformar una base de informantes, diseñamos una encuesta a través de Google forms y cuestionarios de entrevistas para aplicar a docentes, estudiantes y equipos directivos. Los tres actores del campo educativo escolar (docentes, estudiantes y equipos directivos) brindarían una perspectiva que sería luego triangulada para cotejar la información obtenida. Las entrevistas a docentes y directivos se realizaron principalmente por Zoom y Meet. Con estudiantes, WhatsApp (chat o videollamadas) fue el modo que más eligieron para mantener el contacto.

Por otro lado, las entrevistas (especialmente con estudiantes) nos daban pistas de las producciones escolares y en algunos casos también tuvimos acceso directo a ellas.

Los nuevos temas o hallazgos realizados

Hemos relevado pocos problemas nuevos para aportar. Las dificultades de acceso al financiamiento, por ejemplo, no son producto de la pandemia.

En relación a lo que se perdió, no puedo ensayar una respuesta sin una referencia, primero y desde el campo de la sociología de la educación, en relación a lo que significa la escuela para los sectores empobrecidos de nuestra sociedad, que cada vez son más. Nuestro trabajo también nos puso de cara al trabajo y esfuerzo de las escuelas públicas y privadas confesionales en atender la emergencia social en la que sucumbieron familias como resultado de la pandemia y el aislamiento social. En ese encuadre, lo que se perdió fue el espacio de posibilidad y de socialización que la escuela presencial representa en carácter de inclusión social, para vastos sectores de la población. En el mismo sentido, fue una pérdida en la protección de los jóvenes vulnerados que encuentran en la escuela un espacio de contención, de escucha y orientación.

Enfocados en las posibilidades que para la investigación cualitativa tiene la triangulación metodológica como fuente de datos, la virtualidad no fue un obstáculo. A través de las redes, de publicaciones espontáneas, de encuentros programados, logramos seguir a las personas como sujetos de la investigación, reconstruir tramas, relatos y descubrir los conflictos que dan vida a la investigación social y educativa en particular.

Y construimos, a la vez, nuevas preguntas:

- ¿Crea la red/Internet comunidades virtuales? ¿Son ellas configuraciones culturales en las que se producen aprendizajes?

- Las desigualdades en el acceso a Internet, a dispositivos tecnológicos ¿crean nuevas o reproducen las desigualdades ya existentes?

- ¿Cómo se ha resignificado la práctica comunicacional y las perspectivas conceptuales sobre la comunicación social y pedagógica en las escuelas? Hemos relevado que las escuelas que trabajaron fehacientemente en ambos circuitos que en momentos se superponen y enriquecen lograron mayores-mejores niveles de integración social y también mejores resultados pedagógicos porque aquí es donde ellos comenzaron a pensar en la comunicación y en los dispositivos tecnológicos para el aprendizaje, para la producción de conocimientos.

- ¿Qué aprendieron las/los jóvenes durante este año y medio? ¿Se constituyen esos aprendizajes en horizontes de posibilidad para su futuro, o como dijo Silvia Duschatzky en los noventa, la escuela solo está siendo para algunos sectores una soga de auxilio y no un pasaporte al porvenir?

Y una gran pregunta que he dejado para lo último pero es una de las grandes inquietudes del grupo, es la se genera a partir de la reiteración sistemática en todos los participantes de la investigación (docentes, estudiantes, equipos directivos): la añoranza de la escuela física. Todas/todos/todes dicen esperar a volver a la escuela física. Entonces nosotros, que durante décadas hemos leído acerca de la escuela secundaria como expulsora, autoritaria, meritocrática, enciclopedista, nos preguntamos: ¿A qué escuela quieren volver? ¿Qué de la escuela física, moderna, que no sintoniza con la época -como dice Verónica Tobeña (2011)- se extraña, se añora? Habrá que preguntarles a los actores. Habrá que indagar acerca de los significados que allí se construyen, de los lazos sociales, de los vínculos emocionales, subjetivos. Y habrá que preguntar también por el conocimiento: cómo se produce, cómo se aprende, para qué sirve lo que la escuela secundaria enseña…

Referencias bibliográficas:

Errobidart, A. (2016). Trazos de escuela. Un abordaje etnográfico en la educación secundaria obligatoria. Miño y Dávila

Errobidart, A. y Casenave. G. (2021). (comp.) Inclusión con calidad de los aprendizajes en la escuela secundaria. Sobre mandatos, controversias y continuidades. 1ra Ed. -Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2021. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-658-527-3 1. CDD 373. 011

https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/errobidart2021.pdf

Gentili, P. (2011). Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente. Siglo XXI

Souza Santos, B. (2020) La cruel pedagogía del virus. CLACSO

Tobeña, V. (2011). La escuela en el mundo contemporáneo. Notas sobre el cambio cultural. En Tiramonti, G. (dir.) Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. Homo Sapiens.

[1] Licenciada y Profesora de Ciencias de la Educación (UNICEN). Magister en Educación (mención en Ciencias Sociales). UNICEN. Doctora en Ciencias de la Educación (UNLP). Prof. Titular de las materias Comunicación y educación; Didáctica Especial de la Comunicación. Licenciatura y profesorado de Comunicación Social (FACSO- UNICEN). Directora del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas “Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas (IFIPRAC_Ed). Directora del Grupo 5 y del Proyecto: “Escuela secundaria, configuraciones culturales y aprendizajes significativos” (Cod. Acreditación N| 03/F160).

[2] Boaventura de Souza Santos (2020) señala que la pandemia es una crisis transitoria que se instala sobre una crisis estructural en los países pobres y aumenta la gravedad de sus consecuencias.

[3] En orden alfabético: Gabriela Casenave, Soledad Chiramberro, Gimena Fernández, Mariángeles Glok Galli, Gastón Marmissolle, Silvina Mentasti, Juan I. Palacio, Verónica Pianciola, Marianela Recofsky, Marianela Sarraille.

[4]Hablar de configuraciones culturales permite: problematizar las fronteras (físicas pero sobre todo simbólicas) sin afirmar ni desestimar el peso de las mismas y mirar los cambios que ocurren en su interior y las mixturas con otras configuraciones a través de los procesos de interculturalidad. Reconocer la noción de configuración, es dar cuenta de heterogeneidades y de un modo particular en que se articulan, es acordar la imposibilidad de cierre de sentido de las identidades y de lo cultural, observando las desigualdades y el poder, entendido en términos de hegemonía como una cuestión constitutiva, vinculados a una dimensión temporal que reafirma un aquí y ahora localizado.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

N° 51: Dossier: Bitácora de investigación, ser protagonistas de un cambio de paradigma.

Por Mónica Sobrino[1]

Una breve introducción…

Transitamos un cambio de paradigma y somos protagonistas por vivenciarlo en tiempo presente. A que remito al decir ¿cambio de paradigma? A la mutación socio tecno sanitaria global que el virus COVID – 19 ocasionó en los inicios del siglo XXI.

Dicho contexto, demandó una reinvención de las prácticas sociales en general y de las educacionales en particular. En lo referente a este escrito, se centrará en algunos análisis e interpretaciones sobre las prácticas investigativas de las universidades argentinas, en el período de pandemia.

Lo primero que se describirá es la modalidad adoptada para el ciclo de charlas “Investigar en el campo educativo en Pandemia”. Se propuso generar una conferencia o charla en línea que se transmitió por Internet, en vivo, lo que permitió la interactividad entre participantes y conferencistas en tiempo real, para intercambiar ideas, expresar perspectivas de análisis o aportar más experiencias sobre lo que se estaba desarrollando.

El propósito de estas conversaciones ha sido -me permito interpretarlo como invitada a participar, de esta manera- generar un espacio institucional digital que habilitara pensar una universidad pública federal. Donde investigadores y docentes de distintas unidades académicas nos encontráramos en escenarios virtuales, en tanto nueva institucionalidad para pensarnos de manera colectiva, la disrupción que ocasionó el COVID-19 y, en consecuencia, cómo reinventar nuestras tareas universitarias.

La convocatoria…

Quienes participamos del ciclo de charlas, nos sentimos parte de la comunidad educativa que estaba presente, compañeras investigadoras – docentes, estudiantes, no docentes y la comunidad interesada en los temas que conversábamos a través de las pantallas

En este encuentro mediado por tecnologías conectivas, entendimos que algo seguía presente, era la convicción del encuentro con otr@s que nos hace humanidad y que al mismo tiempo enreda lazos que sostienen lo vital de nuestras vidas, el estar en red.

Los escenarios digitales configurados en contexto de pandemia, exigieron, para sostener el encuentro con otros, modalidades conectivas desde la mediación tecnológica, lo que generó reinvenciones en el trabajo en general y el universitario en particular. Entre lo realizado, fue muy visible la migración a multiplataformas, a fin de sostener el encuentro humano y la continuidad pedagógica. Siendo posible señalarla como una de las mutaciones académicas transitadas.

En la línea de seguir pensando los actuales escenarios multiplataformas, cabe preguntarse: ¿podría decirse que las plataformas[2] que habitamos nos “transforman en ella”? dado que se identifican “youtubers”, “booktubers” (Youtube), “instagrammers”, “studygrammers” (Instagram).

Quienes habitamos dichas plataformas, como inherente a la tarea investigativa ¿también adoptaremos una “identidad de plataforma”? Por ejemplo, docengrammer (abrir cuentas en Instagram), doctuber (abrir canal de Youtube). Igualmente me pregunto, nos configuramos como docenter (influencer) en los temas que abordamos como formadores, por tener cuentas en ¿redes sociales?

Pareciera un juego de palabras, pero lo cierto es que las plataformas que habitamos modulan la modalidad de comunicación e intercambio real con estudiantes y colegas en las distintas tareas desarrolladas habitualmente.

Lo conversado…

Esta breve descripción del contexto que hizo posible el ciclo de charlas, exhibe el escenario actual de la institucionalidad virtual universitaria, de este siglo XXI. Con lo cual, es posible identificar-nos como sujetos (docentes) culturales que circulan una clase, un cronograma, una reunión en tiempo real por redes sociales[3], sosteniendo además paralelamente conversaciones en grupos de whatsapp[4].

Dichas prácticas socio comunicacionales de época, han permeado la vida universitaria configurando con mayor visibilidad modalidades narrativas, presente también en las tareas de los equipos de investigación con los que trabajamos.

No se trata de banalizar las tareas colaborativas sostenidas, se trata de trabajar con la complejidad de los problemas que tenemos entre manos, comprender cómo es la trama de la que todos formamos parte, asume desentrañar esos escenarios, donde el conocimiento es cada vez más complejo y la transdisciplinariedad de saberes no responden a un campo o a otro campo, sino a una trama.

Cuando comenzamos a indagar las narrativas de la enseñanza en la formación docente inicial[5] nos preguntábamos cómo abordar la problemática de la narración para enseñar, desde los materiales curriculares impresos y digitales. Los dos primeros años de tareas de campo, nos posibilitó construir un mapa, una imagen inicial sobre lo indagado, la pandemia mutó absolutamente no solo la problemática a investigar, sino fundamentalmente los modos de hacerlo. Lo que demandó reconocer la diversidad de materiales para enseñar en soportes digitales, poniendo en foco una “problemática” de contexto, las prácticas lectoras de estudiantes inmersos en hipertextos[6]. Hacer visible un nudo a deconstruir, propuso bucear en recorridos bibliográficos para hacer visible conceptualmente, que lo indagado en el campo exhibía a las narrativas de la conectividad, en una novedosa relación entre lector/soporte de lectura, en tanto nueva configuración simbólica a estudiar. En esa línea, se reconoció que conviven prácticas lectoras vinculadas a la época, en referencia a la lectura intersticial, la lectura transmedial, la lectura conectiva y la lectura ubicua (Albarello, 2019: 15). He ahí un nuevo nudo que reconoce la problemática del proyecto de investigación citado.

Ello permitió formular nuevas preguntas ¿cómo se estará transitando la metamorfosis de las prácticas lectoras? Y/ O qué fue primero ¿el texto que cambió al lector? O el sujeto lector que por sus prácticas lectoras digitales en pantalla ¿modificó el texto? He ahí la dialéctica social de la que tanto hemos hablado en las ciencias sociales.

Lo cierto es que lo dicho son datos concretos recogidos en el campo digital, lo que señala la urgencia y necesidad de estudiarlo, a fin de darle una identidad a las actuales narrativas de la enseñanza, en los escenarios inmersivos que habitamos, para de ese modo, construir buenas prácticas de investigación situadas en este tiempo histórico.

Algunas reflexiones en el cierre del proyecto de investigación trabajado

La digitalización académica fue, y sigue siendo, el actual escenario a conocer y comprender dado que son los atrios donde se trabaja la formación universitaria, que este tiempo histórico está ensayando desde distintos formatos y plataformas. Lo dicho permite recuperar la idea con la cual iniciamos este artículo: “transitamos un cambio de paradigma, y somos protagonistas…”

Esos protagonismos tienen muchas aristas y perspectivas de uso e interpretación, el equipo de investigación al cual pertenezco, indagó algunas de las muchas posibilidades que la digitalización brinda a las narrativas de enseñanza en la formación docente inicial.

Lo que pusimos en foco, fue reconocer la inmersión que proponen los escenarios ubicuos universitarios, reconociendo – los como inherentes de los soportes conectivos digitales y al mismo tiempo habilitadores de nuevas modalidades narrativas (de lectura, escritura, oralidad y audición) en el enseñar.

Referencias bibliográficas:

Alliaud, A. (2021) Enseñar hoy. Apuntes para la formación. Paidós: Bs. As.

Baricco, A. (2019) The game. Anagrama: Bs. As.

Bruner, J. (2003) La fábrica de historias. Fondo de cultura económica: Bs. As.

------------ (1997) La educación, puerta de la cultura. Aprendizaje-Visor: Madrid. Gadner, H. (2014) La generación APP. Paidós: Bs. As.

Lion, C. y Perosi, V. (2019) Didácticas lúdicas con videojuegos educativos. Noveduc: Bs. As.

Maggio, M. (2021) Educación en pandemia. Paidós: Bs. As.

Maggio, M. -comp. - (2021) Clases fuera de serie. Fundación Telefónica Argentina: Bs. As.

Noah Harari, Y. (2018) 21 lecciones para el siglo XXI. Debate. Bs. As.

Sadin, E. (2018) La silicolonización del mundo. Caja negra: Bs. .

Salvato, M. & Salvatto, A. (2021) La batalla del futuro. Lea: Bs.As.

Scolari, C. (2015) Ecología de los medios. Gedisa: Barcelona.

Sobrino, M. (comp.) (2018) Notas de campo: la comunicación didáctica inter-media en la escuela secundaria rural rionegrina. Publifadecs - UNCo.: Gral. Roca, Río Negro.

Van Dijck, J. (2016) La cultura de la conectividad. Siglo XXI: Bs. As.

[1] Dra. en Educación (UNComa, 2017). Magíster en Planificación y Gestión Social con mención en Comunicación (UNComa, 2007). Especialista en Planificación y Gestión Social con mención en Comunicación (UNComa, 2003) Especialista en Didáctica (UBA, 1998). Profesora en Ciencias de la Educación (UNComa, 1988). Directora del Centro de Estudios Didácticos del Comahue, Dra. Carmen Palou. Investigadora categorizada. Profesora regular, área: Didáctica General.

[2] YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateurs de videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers. Mientras que Instagram (Ig) es una aplicación de red social de origen estadounidense, propiedad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y vídeos con otros usuarios. Los usuarios con más seguidores se les denomina influencer y/o instragammer. https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube (consultado Octubre 2021).

[3] Subimos enlaces a twitter y/o compartiendo imágenes en Instagram.

[4] WhatsApp Messenger (o simplemente WhatsApp) es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones. Esta app se integra automáticamente a la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones, ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio. https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp (consultado Octubre 2021)

[5] El PI 04C/145 - pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, convocatoria 2018-2021. Ordenanza de aprobación 0067/2018. Directora: Dra. Mónica Sobrino, Co Directora: Lic. Ema Camadro. Integrantes docentes: Olea, P.; Sobrino, J.; Bravo, R.; Gómez, M.; Sandoval, E.; Di Marco, C.; Arriagada, E.; Arias, A. Integrantes estudiantes: Camadro Basso, C. Bustamante, Y. Marilef, A.

[6] El hipertexto al cual referimos, reconoce que, aunque se comparta un PDF escaneado de un libro o material impreso, la posibilidad de buscar enlaces del autor a trabajar o del contenido a abordar, habilita nuevas lecturabilidades que interpretamos como “de época” en las prácticas lectoras de los estudiantes universitario.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.