Exhiben una muestra fotográfica de mujeres originarias prisioneras del Museo de La Plata

Las fotos fueron intervenidas por una tejedora mapuche que cubrió la desnudez con que fueron violentadas al fotografiarlas. La obra podrá recorrerse de manera virtual en el sitio web del Espacio por la Memoria a partir del 30 de octubre.

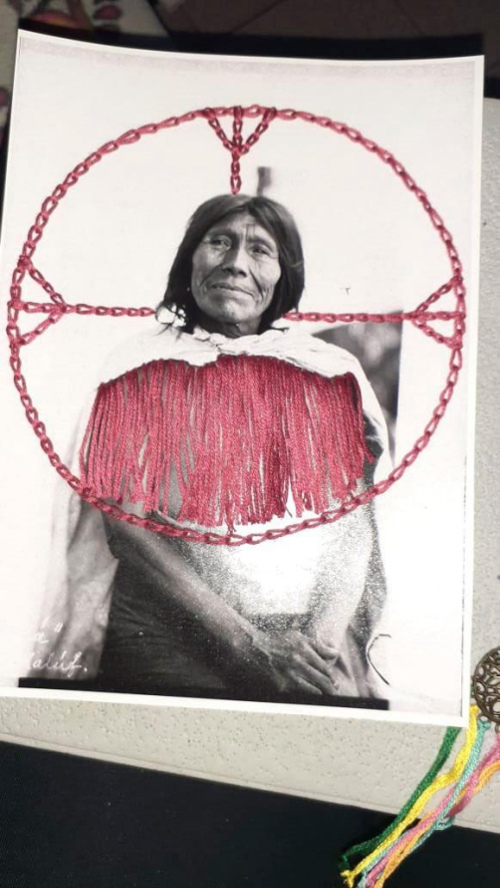

Una serie de fotografías de mujeres de los pueblos originarios que estuvieron cautivas en el Museo de La Plata, a fines del siglo XIX, fue intervenida por una tejedora mapuche que cubrió la desnudez con que fueron violentadas al fotografiarlas y podrá recorrerse de manera virtual en el sitio web del Espacio por la Memoria.

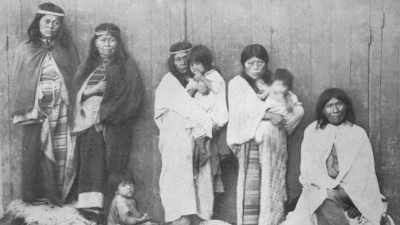

Según informó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la muestra denominada "Prisioneras de la Ciencia. Restituciones, memorias y territorios" se compone de 40 fotos del archivo del Colectivo Guías (Grupo Universitario de Investigación en Antropología social), quienes rescataron las fotos de estas mujeres de los pueblos Mapuche, Tehuelche, Káwuesqar y Aché que vivieron y murieron en el Museo de La Plata, donde sus esqueletos y fotos estuvieron exhibidas en las vitrinas del Museo platense durante casi 100 años.

La mayoría de estas fotos son del grupo de prisioneras de los pueblos Mapuche y Tehuelche que llegó a La Plata con el logko Inakayal donde sufrieron el cautiverio y muerte en dicha institución como es la mujer del logko, su sobrina Margarita Foyel y una mujer del pueblo Káweqar llamada Eulltyalma, también se presentarán las fotografías de la niña del pueblo Aché llamada por los matadores de sus padres Damiana tomadas días antes de su muerte.

El antropólogo del INAI Fernando Pepe, uno de los organizadores de la muestra que se presentará en el Espacio para la Memoria, para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la exESMA, explicó a Télam que "en 10 años de esta exposición, que lleva más de 130 presentaciones bajo el nombre de ´Prisioneros de la Ciencia", notaron que que su trabajo de visibilización "tenía un sesgo" que quisieron cambiar para "poner el ojo específicamente en las mujeres con una mirada más amplia desde el género por eso se le cambió de nombre" y ahora desde el Espacio para la Memoria y el INAI pudieron "en cierta medida, repararlo".

En esta oportunidad, la tejedora mapuche Yazmine Pérez Alvarado, a modo de reparación a las violencias sufridas por esas mujeres bajo los científicos del museo platense, intervino las fotos donde se las ve desnudas a Damiana y a Eulltyalma, bordandole con hilos rojos sobre las fotografías distintos diseños indígenas.

Además, la poetisa mapuche Liliana Ancalao acompañó la muestra con su poema "Para que drene esta memoria", "dándole un giro emocional muy grande", destacó Pepe.

La muestra está disponible desde el 30 de octubre y se presentó oficialmente el jueves 12 de noviembre a las 17 por la abogada del colectivo Guías, Cintia Chavez, quien en dialogo con esta agencia expresó: que están "muy contentas de contar con los poemas de Liliana Ancalao y la intervención de Yazmine Alvarado porque así la muestra cobra un nuevo matiz acorde a los tiempos que vivimos donde a las mujeres nunca más nos invisibilizarán ni callarán".

"Es muy fuerte poder desarrollarla en el espacio de la exESMA porque de esta manera se da cuenta que el genocidio a los pueblos originarios está estrechamente relacionado con el de la última dictadura cívico militar dándole fuerza al reclamo de las comunidades por una reparación también hacia ellas", afirmó.

Fuente aquí

Los amenazados defensores del medio ambiente en Colombia

La pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina y alrededor del mundo son más importantes que nunca.

Dos años después de la toma de poder como presidente de Colombia, Iván Duque ha convertido el país en el más mortífero del mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente. Un nuevo informe de Amnistía Internacional deja las razones trágicamente claras: “Las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz (...) están poniendo en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los territorios más ricos en recursos naturales del país”.

El legado del activista medioambiental que sigue resonando 32 años después de su asesinato

El deterioro de la situación llevó a miles de miembros y líderes de comunidades indígenas a participar la semana pasada en una minga, una acción colectiva que deriva su nombre de la palabra quechua mik’a, que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Los manifestantes tomaron días viajando a Bogotá para exigir un diálogo público con Duque, pero este se negó a dialogar en territorio indígena y en Bogotá.

Los participantes de la minga, que incluyeron miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas de todas partes del país, querían abordar en persona los temas de la defensa a la vida, el derecho al territorio, la democracia y la paz; la violencia y la inseguridad que enfrentan como resultado de la minería en sus territorios; la negativa del Gobierno a implementar los acuerdos de paz, y su fracaso en los esfuerzos de protección de la covid-19.

El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupación de seguridad por la propagación del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos. Para los manifestantes, sus políticas representan una amenaza mayor para su seguridad, literalmente una cuestión de vida o muerte.

Nada de esto tenía que suceder. El histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) representó un momento de esperanza y una ruptura con el pasado violento del país para muchos colombianos.

El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupación de seguridad por la propagación del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos

Pero Duque ha desafiado abiertamente tanto la letra como el espíritu del Acuerdo. La negativa de su Gobierno de abordar el tema de la extraordinaria desigualdad que afecta la propiedad de la tierra en el país, una de las causas clave de la guerra civil de varias décadas de duración, ha puesto en riesgo a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. También ha abierto la puerta a la explotación acelerada de las tierras de las comunidades para la minería, la agroindustria y el ecoturismo.

Ahora, cuando la pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina y alrededor del mundo son más importantes que nunca, la Administración Duque quiere lograr la reactivación económica a través de una mayor inversión en industrias de los sectores energéticos y extractivos.

Y el Gobierno pretende hacer esto sin aplicar los principios de no regresividad y protección de los derechos colectivos del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, sin resolver las solicitudes de titulación colectiva de los pueblos indígenas, reiterando una estrategia que creó el ciclo de violencia que nos es familiar a quienes vivimos la guerra civil.

En Colombia existe un trauma que han dejado décadas de violencia y guerra en nuestro país. Pero, después de dos décadas en los Estados Unidos, también hay una perspectiva externa. El resto del mundo ve a Colombia como un país que se recupera de la guerra, pero la realidad sobre el terreno es marcadamente diferente. De hecho, en 2019 se registraron los niveles más altos de violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente en Colombia por la falta de implementación del Acuerdo de Paz, un aumento del 150% en un año. La covid-19 y los esfuerzos para reactivar la tambaleante economía del país mediante una mayor explotación de los recursos naturales han empeorado la situación.

Si bien los grupos paramilitares y los criminales son responsables de muchos de los actos violentos contra las comunidades locales y sus aliados, la Administración del presidente Duque también debe asumir parte de la responsabilidad. No solo el Gobierno actual no ha logrado detener la violencia, sino que ha contribuido activamente a ello. Una noticia de principios de este año ilustra la actitud generalizada de impunidad ante la violación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Siete soldados colombianos fueron acusados de violar a una niña de 13 años de la comunidad indígena embera. Aún no han sido condenados, subrayando el mensaje de que la violencia contra las comunidades, incluida la violencia sexual, es aceptable.

Estas acciones amenazan la rica diversidad del país y la frágil paz que aún existe, si se puede considerar como tal. La solución es que el Gobierno proteja las vidas y reconozca los derechos a la tierra, la autodeterminación y los medios de subsistencia, de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El presidente Duque podría comenzar llevando ante la Justicia a los asesinos de los defensores y a las personas que les pagan para matarlos. Pero incluso esos pasos serían socavados por una estrategia para reactivar la economía del país a expensas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los valientes líderes que defienden sus tierras y comunidades buscan solo la supervivencia del planeta y la paz para todos los colombianos. La forma en que Duque implementa su programa de Gobierno pone en peligro ambos objetivos.

Fuente aquí

El Sauzalito: Susy Martínez es la primer mujer wichi en ocupar un cargo en el Poder Judicial

Con el cargo de intérprete bilingüe en el juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito, Orfilia Susy Martinez se convirtió en la primer mujer wichi designada para cumplir tareas de manera itinerante y garantizando el acceso a la justicia de la comunidad wichi, en esa localidad.

Ella viene realizando una tarea desde el año 2012, acompañando a personas a la comisaría y juzgado, ad honorem. Pero desde el mes de agosto de comenzará a recibir una compensación por su tarea realizada.

Cabe destacar que dicho trabajo no tiene horario fijo y la labor debe ser ofrecida a toda la comunidad tanto wichi, como criollas que en situación de inferioridad necesitan del acompañamiento de alguien para realizar denuncias de mal trato o violencia de género.

Muchas veces el trabajo se da en la sucursal del banco tramitando pagos atrasados, pensiones o asignaciones con problemas de cobro o tramites de toda índole.

Fuente aquí

Pueblos originarios: El reclamo que no calla

Tanto en el campo como en las ciudades, las más de 40 comunidades originarias que habitan en la Argentina reclaman por la recuperación de derechos tras décadas de negación y persecución. Durante una jornada de reflexión y debate, representantes de pueblos indígenas e investigadores dialogaron sobre el rol de las ciencias sociales y la universidad pública en la reparación histórica que demandan.

– Más de 40 pueblos originarios habitan en la Argentina. En contra de lo que suele creerse, acerca de que estas comunidades están ubicadas en zonas rurales, siete de cada diez integrantes de pueblos indígenas residen en ámbitos urbanos. Estos pueblos, que llevan décadas reclamado por la recuperación de sus derechos, han sufrido desde violencia física hasta desplazamiento territorial, así como la invisibilización de sus costumbres y cultura.

“Las formas de violencia contra los indígenas han cambiado, se multiplican y nos deben llamar la atención. Hoy están matando a los líderes que se están organizando en diferentes partes del mundo en la lucha para defender su territorio y un medioambiente más sano”, dijo la antropóloga Irene Bellier, directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Francés (CNRS), durante un encuentro en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Allí, representantes de pueblos originarios, investigadores sociales y estudiantes compartieron experiencias e inquitudes sobre diversas problemáticas que atraviesan a estas comunidades.

“Es importante que la academia esté al servicio de los pueblos y tenga contacto con indígenas y campesinos, para sacar a la luz lo que está pasando en las comunidades y el campo”, destacó Nilo Cayuqueo, del Pueblo Mapuche de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, durante esta actividad que se desarrolló en el marco del programa “Etnicidades y territorios en redefinición”, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la FFyL-UBA. “Si no hubiese sido por la antropología, no nos hubiésemos formado como comunidad”, ejemplificó Nelson Kaipil, Werken de la comunidad mapuche “Kalfu Lafken” de Carhué, también en Buenos Aires, y agregó: “Los antropólogos nos brindaron todo lo que necesitábamos para poder conformarnos y alcanzar los mismos derechos que otros ciudadanos”.

Investigadores y representantes de diversas comunidades originarias participaron del encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Elena González, de la Comunidad del Pueblo Qom “19 de abril”, del partido de Marcos Paz, en la misma provincia, recordó que los pueblos originarios han sido perseguidos por décadas. “Estamos trabajando para que no se pierdan el idioma ni la cultura indígena, y apoyamos para que las universidades públicas no se cierren”, agregó esta referente que, además, es una de las fundadoras de un espacio comunitario que hoy no solo funciona como comedor sino también como lugar de encuentro, talleres y capacitaciones.

Sobre el recorrido de las comunidades para hacer visibles sus demandas a lo largo del tiempo, Cayuqueo, que es activista del movimiento indígena a nivel nacional e internacional desde la década del sesenta, recordó la primera vez que viajó a Naciones Unidas, en 1977, en representación de su comunidad cuando el país estaba bajo la dictadura militar. “Cuando terminé mi exposición se me acercó el el embajador argentino para cuestionarme y luego mandó un informe diciendo que había hablado mal del país, lo que llevó a que en 1979 tuviera que exiliarme. Fue una época dura, las comunidades no se podían reunir, hubo represión contra los Qom y todo era en silencio”, relató.

En 1971, poco antes de ese encuentro en Ginebra, se estableció la denominada Declaración de Barbados. “Fue una primera articulación entre pueblos indígenas y antropólogos, que anunciaban que debía cambiar la universidad. Hoy, 50 años después, todavía urge ver cómo ha cambiando la universidad”, reflexionó Bellier, que también es responsable del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales del Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo (LAIOS–IIAC).

Siete de cada diez integrantes de pueblos indígenas residen en ámbitos urbanos.

Al respecto, agregó que los pueblos indígenas, por su historia, posicionamientos y luchas, tienen un papel de “lanzadores de alerta” de lo que va a ocurrir a la humanidad. “Dentro de la universidad, la academia y los medios, muchas veces se los ve como gente del pasado, pero son el presente y quieren ser el futuro”, subrayó la especialista que trabaja en ONU/International, y agregó que, a lo largo de su carrera, tuvo “que empujar paredes para que los pueblos indígenas sean reconocidos, no como un objeto de estudio, sino como sujetos de derechos”.

Vecinos indígenas

Cuatro de cada diez integrantes de pueblos indígenas habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), adonde el pueblo Qom (Toba) es el más numeroso (con 14.466 integrantes), seguido por el Pueblo Mapuche (9.745), el Pueblo Guaraní (9.089), Tupí Guaraní (8.483), Diaguita y Diaguita Calchaquí (6.217), Ava Guaraní (3.268), Tehuelche (1.664), Rankulche (1.370), Huarpe (1.136) y Selkaman u Ona (114), según datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (INDEC, 2004-2005).

Del mismo modo, la presencia de indígenas en centros urbanos se repite en otras partes del país, en especial en lugares cercanos a zonas de alta concentración de población originaria como la Pampa, la Patagonia, el Noreste y el Noroeste. Así, integrantes del pueblo Qom (Toba) se han establecido en Rosario (Santa Fe), Formosa y Resistencia y Sáenz Peña (Chaco); miembros del pueblo Mapuche se instalaron en localidades como Neuquén, Bariloche, Zapala, Junín de los Andes y Esquel; los del pueblo Ranquel se trasladaron a Santa Rosa (La Pampa) y, entre los Comechingones, se movilizaron a diversas localidades de Córdoba. Lo mismo ocurrrió con integrantes de los diversos pueblos indígenas de Salta, que se establecieron en la capital de esa provincia, en Tartagal y Orán; y de los pueblos Koya, Aymara y Guaraní, que se instalaron en San Salvador de Jujuy, Humahuaca y Tilcara, entre otras localidades.

Evolución del Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena

De las 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), se ha iniciado el proceso de relevamiento a 967 comunidades, que representan apenas un 57% del total, de las cuales apenas un 38% ha terminado, y quedan 720 comunidades por relevar.

¿Por qué se ha producido este desplazamiento poblacional? Las causas han sido variadas y diversas a lo largo del tiempo, puesto que las poblaciones indígenas fueron expulsadas de sus territorios desde tiempos coloniales. Durante las últimas décadas, las migraciones se aceleraron de la mano del avance del modelo agroindustrial y productivo, caracterizado, entre otras cosas, por la mecanización agrícola, el avance de la frontera agraria, la denominada pampeanización de la región chaqueña, los desmontes indiscriminados, la reconversión de usos agrícola-ganaderos a turísticos-inmobiliarios y la crisis de las actividades económicas de productores familiares, como el caso de la ganadería ovina en la Patagonia.

Junto con ellos, familiares de estas comunidades que permanecen en zonas rurales continúan reclamando por la aplicación de la Ley 26.160, que declara la emergencia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban los pueblos indígenas del país, que fue sancionada en el año 2006 y fue prorrogada en tres oportunidades, la última vez en 2017 y hasta el año 2021.

Esta medida permite relevar las tierras ocupadas por dichas comunidades, suspender los desalojos de esas tierras y establecer la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin embargo, trece años después de haber sido sancionada, su implementación continúa siendo insuficiente. De las 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), se ha iniciado el proceso de relevamiento a 967 comunidades, que representan apenas un 57% del total, de las cuales apenas un 38% ha terminado, y quedan 720 comunidades por relevar.

“La presencia de indígenas en las ciudades es la expresión de la imposibilidad de desarrollar su existencia en los territorios que originariamente poblaron”, afirmó el doctor en Antropológía Juan Engelman, que forma parte de un grupo de extensión y transferencia de la FFyL/UBA que trabaja desde hace años con estas comunidades y participó en la organización del encuentro. “Los derechos indígenas no sólo atañen a un reconocimiento cultural, sino a las reivindicaciones respecto de una vida digna que sólo se concretará a partir del derecho a la tierra, a la vivienda y a un trabajo digno”, sostuvo.

Fuente aquí

Mujeres rurales. De la casa a la tierra, y vuelta

Este año, el Día Internacional de la Mujer Rural llegó marcado por la conflictividad agraria que sufren millones de campesinas sin tierra propia para cultivar, o que luchan por recuperarla frente a terratenientes y empresas extractivas, muchas de ellas de pueblos originarios.

En el mundo, las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero poseen menos del 15% de las tierras y apenas un 2% son propietarias en los países en desarrollo, según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ellas son también las más afectadas cuando los recursos naturales y la agricultura se ven amenazados por proyectos extractivos y agroindustriales, que impactan dramáticamente sobre sus vidas, despojándolas de sus tierras.

A Lilian Borja sus padres la criaron en el campo, le enseñaron a sembrar maíz, frijol y yuca. Cuenta que su papá siempre le decía que eso era lo que le iba a dejar para que no fuese a sufrir en la vida, y ella le contestaba: “Pero, papi, ¿dónde voy a sembrar si no tenemos tierra?”. Veinte años después, Borja dice sentirse orgullosa de seguir siendo campesina, pero continúa persiguiendo su meta: tener un pedazo de terreno propio. “A la que quieres conseguir tierra, te caen los terratenientes encima. Ser campesina en Honduras es muy duro. La mujer la labra, pero no va a pasar de ahí porque no hay oportunidades ni apoyo. De la casa a la tierra y de la tierra a la casa. Ese es nuestro día a día”, dice a través de videollamada.

La campesina recuerda que el 70% de las mujeres en Honduras son madres solteras y muchas se ven obligadas a migrar o se van a la ciudad a “darle el pulmón” a las maquilas ―talleres industriales de producción que utilizan mano de obra barata y que importan productos sin pagar aranceles―, donde cada día hacen el mismo trabajo y sin derechos. Sin embargo, es la única oportunidad que tienen para poder sustentar a sus hijos, porque la tierra, dice, está en manos de los terratenientes y las trasnacionales. “Nos han quitado hasta lo único que teníamos, que era poder trabajarla”.

Página 34 de 64