Millonario plagio al Patrimonio Cultural Inmaterial de México

Especialistas en Derecho señalan que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es insuficiente para proteger el legado cultural de los pueblos originarios

DARINKA RODRÍGUEZ

09 ABR 2021

La identidad cultural de México está a la venta, pero no son los pueblos los que se quedan con las ganancias. Mientras que un sarape confeccionado a mano por artesanos de Saltillo puede costar entre 500 y 3.000 pesos mexicanos (entre 25 y 150 dólares, aproximadamente), una marca como Carolina Herrera o Louis Vuitton puede vender una pieza casi idéntica entre 1.000 y 4.000 dólares. El atractivo visual de los bordados, esculturas, pinturas y otras artesanías de México han provocado que decenas de empresas se hayan apropiado del patrimonio cultural de los pueblos originarios de México, sin que sus creadores vean un solo centavo por su trabajo, esfuerzo y creatividad.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, mediante una aplastante unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se añade una fracción que reconoce las obras de los pueblos y comunidades indígenas como “objeto de protección de derechos de propiedad intelectual”. Esta reforma aún tiene que ser aprobada por el Senado para que se reconozca por primera vez el trabajo colectivo de los indígenas.

Pero del reconocimiento no se come ni se pagan las cuentas. Decenas de empresas (de origen principalmente asiático) lucran con la estética de los pueblos indígenas sin que ninguna ley mexicana pueda hacer algo al respecto. Carlos Martínez Negrete, promotor cultural y defensor de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, indica en entrevista que la reforma aprobada por los legisladores es insuficiente. “El impacto hacia las comunidades se genera en la publicidad digital y en la empatía que una marca genera con el consumidor, a través de una falsa responsabilidad social”, señala.

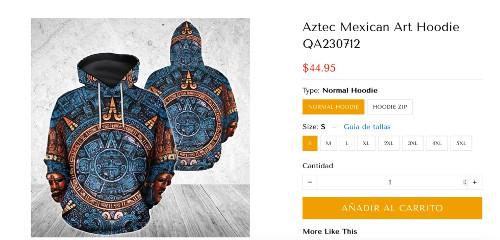

Esculturas, pinturas, pero principalmente textiles que imitan la estética de pueblos originarios de Latinoamérica y México, se comercializan a través de internet desde los cinco y hasta los 50 dólares. Los bordados de Tenango de Doria (Hidalgo), huipiles que imitan a las elaboraciones de Oaxaca o playeras estampadas con la piedra del Sol (el calendario Azteca), son vendidas a través de páginas de internet que constantemente cambian su dirección y lugar de origen.

Carlos Hernández León, académico de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, indica en entrevista que la iniciativa de reforma a la ley, como está redactada, tiene deficiencias que afectan a la colectividad. “Las figuras que han sido explotadas a través del tiempo siguen perteneciendo al dominio público y al final del día, la protección a la obra de los pueblos indígenas quedaría en letra muerta”, señala el académico.

Una prenda con la imagen de la Piedra del Sol se vende en 45 dólares (unos 900 pesos mexicanos) en una página estadounidense.

Patrimonio intangible y millonario

Los casos más visibles de apropiación cultural se han dado por parte de marcas reconocidas como Zara (propiedad de Inditex), Nestlé o Mango, todos ellos entre 2014 y 2019. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advirtió que “México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas, mismo que haga efectivo su derecho a la protección” de su patrimonio cultural.

Para Martínez Negrete, la protección de las creaciones artísticas de los pueblos originarios no solo tiene que venir de una ley, sino de los gobiernos locales. “Todos los diputados por una supuesta empatía dicen proteger los elementos culturales de los pueblos indígenas, pero en los hechos se sigue abusando comercialmente”, comenta.

Pese a su riqueza cultural y patrimonio artístico, las comunidades indígenas de México viven en pobreza extrema. El 72% de las personas pertenecientes a una población indígena son víctimas de esa situación, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Adicionalmente, la mayoría de los artesanos de México pierde entre 25 y 30% de sus ganancias por el regateo que hacen los consumidores, de acuerdo con un sondeo realizado por la Red de Artesanos y Productores de la Ciudad de México.

Fuente aquí

Infancia indígena y educación en Honduras: la energía como solución

Desde el inicio de la pandemia, más de 160.000 niños indígenas se mantienen aún alejados de las aulas con el fin de evitar el contagio. El director de Ayuda en Acción en Honduras, Roberto Bussi, cuenta cómo se vive el día a día en las comunidades rurales del país centroamericano.

MAR 2021

Cada población indígena de las que habitan en Honduras tiene diferentes usos, creencias y costumbres. Pero hay algo que es común a todas: la preocupación de las familias, docentes y de toda la comunidad por el hecho de que sus niños y niñas aún no hayan regresado a la escuela con normalidad. En algunos casos, ni siquiera han vuelto. Les preocupa porque saben que esto agudiza los niveles de analfabetismo y dificulta el acceso a la educación, un desafío al que aún no se le encuentra salida.

Para millones de niños, ir a la escuela también significa esquivar el hambre

Lecciones de una pandemia: qué hemos aprendido en el peor año para la educación

En el municipio de Erandique, en el departamento de Lempira, la población pertenece a la etnia lenca. La profesora Ana Carranza, realmente preocupada, cuenta la difícil situación que atraviesan los niños y niñas en las comunidades a las que atiende. El año pasado, dice, el 100% no fueron a clases. Con apoyo de Ayuda en Acción, los estudiantes recibieron visitas domiciliarias de algunos maestros y maestras, pero a largo plazo su educación y sus derechos se resienten.

La mayoría de las familias de Erandique piensa que no hay razón para seguir posponiendo la educación de sus hijos

Este curso escolar muchas familias no matricularon a sus hijos e hijas en las escuelas porque no están de acuerdo con esta modalidad y porque “montaña arriba” casi no hay contagios de covid-19. La mayoría de las familias piensa que no hay razón para seguir posponiendo la formación de sus hijos. Mientras no haya garantías para volver a clases, un grupo de nuestro voluntariado entrega cartillas de aprendizaje de lengua y matemáticas a docentes de la zona para que la educación llegue puerta a puerta.

LA MUSKITIA, SIN INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS

En La Muskitia, el departamento más grande de Honduras, la situación es similar. Pese a ser el pulmón de Centroamérica, es sin embargo conocido por la pobreza y la desigualdad. Su infancia no puede acceder a una educación de calidad desde hace un año. A ello se suma la escasez o inexistencia de servicios públicos como electricidad y agua potable, que hace que, en una hipotética vuelta a las aulas, esta no pueda ser 100% segura.

La última vez que viajé a La Muskitia las escuelas cerradas formaban parte del paisaje. Hoy tienen otra función: se han reconvertido en centros de triaje para atender a pacientes con covid-19.

En Yoro los docentes están preocupados con un previsible regreso a las aulas, algo en lo que trabaja el Gobierno del país. El protocolo de seguridad en el que se trabaja pasa por la separación entre pupitres, pero las aulas en La Muskitia son demasiado pequeñas. Esto implica hacer varios grupos de clases, pero tampoco hay suficientes aulas... Algo tan sencillo de solucionar en países con recursos, aquí se torna un imposible.

CAMBIAR SU FUTURO CON ENERGÍAS RENOVABLES

En la comunidad de Mirasol antes no había luz, ni en la escuela ni en la comunidad. Hoy, sin embargo, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades y municipios, el índice de matriculación escolar ha aumentado. ¿Por qué?

Hace unos años instalamos paneles solares para llevar energía eléctrica a la escuela, a un aula tecnológica y al centro de salud. Hoy las familias, muchas de ellas retornadas desde las grandes ciudades del país como consecuencia del impacto del coronavirus, quieren que sus hijos e hijas se conecten al mundo a través del aula tecnológica, única en la zona.

Tras el parón educativo que supuso el coronavirus, los niños y niñas de Mirasol miran al futuro con más esperanza gracias a las energías renovables. En Mirasol estas mejores condiciones van a permitir una apertura total del centro educativo, asegurando la salud de 10 niños y niñas por día. Junto al profesor miskito Mardoqueo Harris estamos preparando ya las charlas y actividades que se realizarán tras un año sin escuela: la prevención de la transmisión de la covid-19 será fundamental. Por eso instalaremos lavamanos portátiles fabricados por jóvenes emprendedores de la zona. De esta forma apoyamos también el empleo y la generación de oportunidades entre la población adulta.

CONSTRUIR UNA NUEVA NORMALIDAD DONDE LA NIÑEZ ESTÉ EN EL CENTRO

Desde el comienzo de la pandemia, nuestro trabajo de campo ha sido continuo, especialmente en las zonas del país con índices de pobreza más altos. En momentos tan complicados nuestro mensaje fue contundente: necesitábamos decirles a todas las niñas, niños y familias que estábamos con ellos, que no los dejaríamos solos.

Volver a la normalidad no es una opción, es una necesidad imperante. Pero esa normalidad deberá siempre garantizar los derechos de la infancia, apostar por una educación realmente equitativa que haga frente a la pobreza a la vez que impulsa los sueños y la dignidad de cualquier estudiante, en cualquier rincón del mundo.

Roberto Bussi. (director de Ayuda en Acción Honduras).

Fuente aquí

La "pelea por la sangre" en Pocitos de Quichaura

2021 CHUBUT

El presidente de la comunidad mapuche, integrada por familias que sobreviven en las serranías de la precordillera, describe en diálogo con Télam: "los que amamos esta tierra tenemos una obligación ancestral de permanecer acá".

Pocitos de Quichaura es una comunidad mapuche integrada por 41 familias que sobreviven en las serranías de la precordillera de Chubut, a 420 kilómetros al oeste de Rawson, la capital provincial, donde "damos pelea por la sangre; porque si abandonamos, dejamos todo por lo que lucharon mis abuelos y mis padres", explica Simón Ñanco.

El poblador, de 45 años, es el único de ocho hermanos que se quedó en la parcela de la propiedad comunitaria para sostener los pocos bienes de su familia porque "con lo que sacamos acá apenas podemos pucherear, el pelo de chiva no cuesta mucho y además no tenemos hacienda en cantidad, pero si me voy y abandono ya no queda más nadie".

Sus padres, ya ancianos, fueron retirados de la zona y llevados a las poblaciones cercanas para evitar los rigores del invierno y acortar distancias con el hospital.

Ñanco vive en una de las tantas construcciones que se distribuyen entre las sierras, donde se aprovechan al máximo las vertientes de agua que no abundan.

El presidente de la "comunidad aborigen Pocitos de Quichaura", Aníbal Mariñanco, describe: "los que amamos esta tierra tenemos una obligación ancestral de permanecer acá".

"Sabemos que es difícil, sobre todo para los jóvenes que quieren tener su auto, ir a la ciudad, buscar otros horizontes, pero quienes queremos la tierra de verdad nos quedamos acá", asegura tajante.

El dirigente se lamenta porque "por esto de la pandemia no pudimos hacer parlamentos como nos hubiera gustado y discutir los temas pendientes, pero ya llegará el momento".

Mariñanco recuerda que "acá pasaron dos cosas muy importantes, además de nuestro reconocimiento como comunidad, y es que le dieron la jubilación a los pobres viejos que trabajaron toda la vida y no tenían aportes, y también por las viviendas que son dignas y eso merecerá nuestro reconocimiento eterno al kirchnerismo, y en esto no hago política, describo".

"Lo que tenemos que lograr ahora es que tengamos más conciencia comunitaria, porque algunos venden el pelo de chiva y lana a los acopiadores por su cuenta, sin entender que si trabajamos en cooperativas juntamos más, vendemos a mucho mejor precio", explica.

Guillermo Huchamán (83) vive a pocos metros de su hija Mabel, quien se encuentra en pleno arreo de chivas mientras hace ruido con un saco con piedras para acelerar la marcha de la "punta" de animales que se corren de la huella.

"Mi padre era chileno y se juntó con mi madre en la cordillera, vinieron para acá sobre principios del siglo pasado y se quedaron. Antes se andaba mucho a caballo, ahora los muchachos si no andan en camioneta parece que no caminan... no se atajan ni los mocos de ellos" dice con tono de reproche el anciano, quien se emociona ante el recuerdo de sus padres.

Guillermo se alejó una sola vez de su tierra, cuando lo convocaron para el servicio militar obligatorio en un destino del Ejército con asiento en Esquel, evoca con el gesto castrense de cuadrarse y hacer la venia, ante la sonrisa de su hija que sigue divertida la conversación.

Otro poblador, Armando Calfuquir, acompaña al cronista a un pequeño galpón, construido con madera, de techo abovedado: "esta es la única capilla que tenemos acá, pero hace rato que no viene el cura, antes venía de Esquel" explica con nostalgia.

La población en la zona cada vez se "avejenta" más, porque los jóvenes se van buscando nuevos horizontes en ciudades o pueblos que les ofrecen otro perfil de oportunidades.

Y otros se van buscando una "changa" en los oficios propios del campo, como esquiladores o alambradores, todas tareas duras que se realizan a la intemperie pero que "rinden si se le metemos hora" explican.

Fuente aquí

Asesinados en la Amazonía de Perú dos líderes indígenas que denunciaban al narco

“El Estado es indolente hacia tantas cosas que estamos pasando”, denuncia Berlin Diques, uno de los dirigentes que en diciembre alertó al Gobierno de amenazas de muerte contra líderes indígenas.

El dirigente Berlín Diques, quien denunció las muertes, participa en una reunión el viernes con representantes del Ejecutivo.

El dirigente Berlín Diques, quien denunció las muertes, participa en una reunión el viernes con representantes del Ejecutivo.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PERÚ - Lima - 27 FEB 2021

Dos líderes indígenas de la etnia cacataibo, Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, han sido asesinados en Perú, según denunció el apu (jefe) Berlín Diques. Se trata del última de una serie de asesinatos de dirigentes indígenas y mestizos de las regiones amazónicas Ucayali y Huánuco que, en los últimos años, han denunciado a invasores que cultivan coca destinada al narcotráfico y a traficantes de tierras.

El propio Diques fue uno de los ocho dirigentes que alertó en diciembre a los ministros de Interior y de Justicia y a la Fiscalía de que seis líderes estaban amenazados de muerte, pero no obtuvo respuesta. En ese encuentro, representantes de las etnias cacataibo, ashaninka y shipibo también reportaron que ocho comunidades indígenas estaban en mayor riesgo: una de ellas era Sinchi Roca, en Ucayali, de la que García Grau, uno de los asesinados esta semana, era dirigente.

”El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando. Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas por problemas en el Ministerio de Agricultura [que emite los títulos de propiedad de la tierra]. Éstas son más propensas a que continúen bajo amenazas”, ha lamentado el dirigente.

Según un comunicado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que preside Diques, García Grau, de 28 años, fue secuestrado el jueves en Sinchi Roca. Un día después apareció su cuerpo. Según el dirigente, el día de su secuestro, el líder indígena estaba haciendo un recorrido por las zonas “para ver si los invasores seguían en esas áreas comunales”.

“A las autoridades poco o nada les importa. Nadie hizo caso a nuestras denuncias”, lamenta el líder de ORAU. La comunidad donde se produjo el secuestro ha solicitado que se actualicen sus sus títulos comunales, pero, según denuncia, “la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistemáticamente a concluir este proceso, y esto contribuye a los intereses de los invasores, traficantes y demás delincuentes que utilizan esta zona como ruta de tránsito para sus negocios ilegales”.

Por su parte, Yenes Ríos Bonsano fue asesinado cuatro días antes que García Grau, según la información preliminar con la que cuenta Diques, pero su cuerpo no podrá ser recuperado hasta el lunes. Ríos Bonsano era miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la provincia de Coronel Portillo, a unas cinco horas de Pucallpa, capital de la región Ucayali.

El presidente de ORAU exige a las autoridades leyes que protejan “de verdad los derechos colectivos y de territorio” para detener el avance del narcotráfico. Además, solicitó una reunión multisectorial con autoridades de varios ministerios para resolver la falta de georreferenciación y la existencia de pistas de aterrizaje del narco. ”Todos conocen y saben, sobre todo la policía, pero no hay acciones, hay mucha corrupción”, añade.

Según el líder amazónico, la autoridad forestal calcula que 42.000 hectáreas han sido deforestadas en las tierras de comunidades indígenas, principalmente por causa del narcotráfico. Ricardo Pérez, miembro del equipo de Amazon Watch en Perú, indica que algunos de los apus amazónicos amenazados han solicitado garantías, pero la policía solo les da protección en las ciudades. “En las comunidades están enfrentándose a los narcos que quieren sembrar coca, todos los días están frente al peligro”, afirma.

Impunidad instalada

En octubre, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y violación de derechos de defensores indígenas, una ONG peruana presentó cuatro denuncias al respecto, entre ellos una en la comunidad cacataibo. “En ella se planteaba de manera frecuente que el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la impunidad frente a estas ilegalidades tiene como consecuencia el asesinato de los líderes”, apunta Magaly Ávila, socióloga de la ONG Proética.

“En diciembre, debido al avance imparable del narcotráfico en Huánuco y Ucayali, acompañamos a los líderes indígenas a reunirse con los ministerios y la procuraduría medioambiental y en los diferentes espacios se indicó que iban a tomar cartas en el asunto”, agrega la socióloga. “En la práctica el Estado ha hecho muy poco o nada, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, sostiene Ávila.

Nadie ha sido sancionado por los crímenes de los defensores medioambientales e indígenas en Ucayali. En 2014, Edwin Chota y otras tres autoridades de su comunidad fueron asesinados por una mafia de tala ilegal a la que Chota denunció ante la Fiscalía, con fotografías que él mismo tomó. En abril del año pasado, durante la pandemia, las mafias asesinaron a Arbildo Meléndez, jefe cacataibo de la comunidad indígena de Unipacuyacu (en el límite de Ucayali con la región Huánuco).

Zulema Guevara, la esposa de Meléndez, comentó entonces a la prensa que el líder empezó a recibir amenazas cuando decidió retomar los trámites de titulación de la comunidad que la burocracia congeló en 1995. La mujer y los hijos de la exautoridad de Unipacuyacu tuvieron que mudarse a Pucallpa, la capital de Ucayali, para proteger sus vidas. Dos semanas después, fue muerto el comunero ashaninka Benjamín Ríos, en Kipachari, distrito de Tahuanía. Un comunicado de ORAU reportó entonces que la víctima había recibido amenazas de muerte y hostigamientos de personas ligadas al narco y las invasiones.

A raíz de los asesinatos de García y Ríos, las organizaciones indígenas amazónicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien también ha vuelto a recibir amenazas.

Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Perú según el informe ‘Socavando derechos’, que presentaron el jueves el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Fuente aquí

Celebrar las lenguas maternas, celebrar la diversidad

Su preservación va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. Se trata también de la protección de un conocimiento intransferible

La Carta Cultural Iberoamericana está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera y catalán. RUSLANA IURCHENKO / SHUTTERSTOCK

ANA PAULA LABORINHO

El 21 de febrero de 1952, estudiantes y activistas de Bengala Oriental, la actual Bangladés, se enfrentaron a los militares paquistaníes para exigir el reconocimiento de la lengua bengalí como oficial. Esta fecha se conoció como el Día de los Mártires de la Lengua y su lucha contribuyó a la creación del estado soberano de Bangladés, que se separó de Pakistán en 1971.

Lenguas indígenas, un legado en extinción - Más allá del español: 500 lenguas corren peligro en América Latina

Sin embargo, el bengalí tenía una larga tradición literaria, e incluso un Premio Nobel, concedido en 1913 a Rabindranath Tagore, el primer escritor asiático en recibir tal distinción, y sus obras contribuyeron al reconocimiento del bengalí. Sobre todo, se ha convertido en un símbolo del derecho humano a la lengua materna.

La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la Unesco en 1999, marca un derecho fundamental, pero también nos alerta sobre las lenguas que están desapareciendo. La plataforma más conocida de estadísticas lingüísticas, Ethnologue (2020), indica la existencia de 7.117 lenguas en uso en el mundo, seis más que en su edición anterior, pero no deja de subrayar que alrededor del 40% de ellas están en peligro de extinción, mientras que 23 representan más de la mitad de la población humana.

El 21 de febrero de 2018 Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, advirtió: “Una lengua es mucho más que un medio de comunicación: es la condición misma de la humanidad. Es la base de nuestros valores, nuestras creencias y nuestra identidad. Gracias a ella transmitimos nuestras experiencias, nuestras tradiciones y nuestros conocimientos. La diversidad de las lenguas refleja la riqueza irreductible de nuestra imaginación y nuestras formas de vida”.

Y, de hecho, una lengua es mucho más que un medio de comunicación, porque es transversal a todos los ámbitos de la actividad humana.

En 2021, la Unesco propone como lema para este día Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. En un año marcado por una pandemia que ha sacado a millones de niños y jóvenes de la escuela, con gran impacto sobre todo entre los más desfavorecidos que tienen grandes dificultades para optar a medios alternativos para acceder al conocimiento, es fundamental centrarse en la inclusión educativa.

Si bien es importante acelerar el acceso a la educación digital, la cuestión de los idiomas también es crucial, sobre todo en un momento en que todas las dificultades son factores de riesgo para el abandono escolar. Si los niños utilizan su lengua materna en el hogar o en la educación preescolar tienen más probabilidades de ser alfabetizados en su lengua materna y de aprender también una segunda lengua (por ejemplo, la lengua nacional) e incluso una tercera lengua con mayor facilidad.

El reconocimiento de la creciente importancia de las lenguas maternas en los resultados del aprendizaje ha llevado al desarrollo de proyectos centrados en las lenguas nativas.

En 2009 Unicef, en colaboración con la Aecid y la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Multiculturalidad (FUNPROEIB Andes), lanzó el Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina, contribuyendo a hacer visible la diversidad cultural y lingüística de la región. El atlas recoge información de 21 países, 522 pueblos indígenas y 420 lenguas. Si bien su objetivo fundamental era recopilar información sobre los pueblos indígenas para poder intervenir más eficazmente en las políticas de educación y salud, se ha convertido en una herramienta central para lograr una educación intercultural y bilingüe.

Otros proyectos han aprovechado las capacidades de la tecnología. En Perú, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una aplicación móvil para difundir la diversidad cultural y lingüística del país, que permite un acceso práctico a la información sobre las 47 lenguas indígenas o autóctonas, los lugares donde se hablan y el número de sus hablantes. Esta aplicación se basa en el Mapa Estadístico Sonoro de las Lenguas Indígenas y Originarias, disponible en versión digital, que recibió en 2015 el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública.

También en Bolivia, como parte de un proyecto apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se lanzó en 2019 una herramienta digital para el aprendizaje recreativo de cinco lenguas nativas. En este caso, se trata de una pequeña muñeca, Nayra (New AymaraRoboticAssistant), vestida con trajes locales, que es el primer robot con reconocimiento de voz de lenguas nativas.

Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder

La OEI siempre ha prestado especial atención a esta dimensión educativa, tanto más importante en una región donde coexisten tantas lenguas. Cuando se trabaja en la educación inclusiva, se convierte en una dimensión que repercute en los resultados escolares y en la forma de aprender otras lenguas. Además, representa uno de los mayores activos de la región iberoamericana, como pone de manifiesto la Carta Cultural Iberoamericana, que este año celebra su 15º aniversario, y cuyos objetivos, principios y alcance no han perdido vigencia desde su aprobación en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno que integran esta comunidad. Demostrando el valor de esta multiplicidad de identidades, la carta está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera, catalán.

Pero la preservación de las lenguas va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. También se trata de la protección de un conocimiento intransferible. Por eso, estas hablas se resisten a la traducción automática y a las capacidades de la Inteligencia Artificial. Cuanto más se alejen estas de las tecnologías emergentes, más tenderán a desaparecer o a convertirse en lenguas menores, y en esa lista podemos incluir al portugués y al español.

Asistimos a una peligrosa tendencia al monolingüismo o a la reducción de las lenguas de aprendizaje, privando a las comunidades de sus idiomas maternos. Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder.

Desde una lengua se puede ver el mar, las montañas, las nubes, según el lugar en el que uno se encuentre. Por eso, preservar la diversidad lingüística es también una forma de mantener nuestra dimensión de humanidad.

Ana Paula Laborinho es directora General de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Fuente aquí

Página 32 de 64