La OIT solicita documentos que contribuyan a acabar con la discriminación racial en el trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide a personas expertas en igualdad, profesionales, instituciones académicas, centros de investigación y activistas de todo el mundo que compartan sus ideas y recomendaciones sobre cómo eliminar la discriminación racial en el trabajo.

18 de marzo de 2022

La convocatoria de trabajos está abierta hasta el 1 de julio de 2022. Los autores de hasta 20 trabajos seleccionados recibirán un premio de 500 USD y serán invitados a presentar sus trabajos en un simposio en línea. Con esta iniciativa, la OIT espera estimular los debates políticos mundiales y nacionales sobre el tema.

A pesar del reconocimiento universal del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, la discriminación racial, de género, así como la discriminación por otros motivos, afectan a millones de trabajadores que se enfrentan obstáculos para encontrar empleo, trabajo decente y oportunidades profesionales.

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado aún más las desigualdades preexistentes en el mercado laboral. Los trabajadores de las minorías étnicas y los trabajadores migrantes, así como las personas indígenas, incluidos aquellos que trabajan en la economía informal, enfrentan graves amenazas para su subsistencia. Los que trabajan en empleos de primera línea, incluidos los sectores de los cuidados y el comercio minorista, en los que predominan las mujeres, han experimentado mayores niveles de estrés, así como violencia y acoso.

"Es crucial que creemos una base de conocimientos exhaustiva sobre los obstáculos y las medidas en materia de igualdad racial, que demos voz a los afectados y que promovamos el diálogo social para que surjan acciones nuevas e innovadoras para combatir la discriminación racial en el mundo del trabajo", afirma Chidi King, Jefa del Servicio de Género, Igualdad, Diversidad e Inclusión de la OIT.

La convocatoria de ponencias se centra en ámbitos políticos clave relacionados con la economía formal e informal, la medición de la discriminación, la exclusión socioeconómica, el acceso a una protección jurídica efectiva y las formas de abordar las nuevas esferas de discriminación en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial.

Las propuestas que surjan del simposio contribuirán a reforzar la aplicación de los instrumentos existentes de la OIT, como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) , que exige a los países que adopten medidas específicas para la eliminación de la discriminación, incluida la racial. El Convenio ha sido ratificado por 175 de los 187 Estados miembros de la OIT.

El principal órgano decisorio de la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, ha hecho un llamamiento a favor de un programa mundial transformador en materia de igualdad, diversidad e inclusión como parte de una recuperación de la pandemia de la COVID-19 centrada en el ser humano.

Fuente aquí

La Justicia anuló concesiones mineras en México por no haber consultado a las comunidades

El fallo supone un nuevo revés para esa industria en México después de que la Suprema Corte cancelase otros dos permisos hace un mes con el mismo argumento

Tras ocho años de lucha, el pueblo indígena maseual de la Sierra Norte de Puebla ha conseguido evitar que la minería se abra paso en sus montañas. En una decisión inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisión supone un nuevo varapalo para la industria minera en México después del histórico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez canceló dos concesiones mineras en Tecoltemi, también en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la población.

El camino hasta aquí no fue sencillo. Ofelio Julián Hernández, uno de los indígenas maseuales que impulsaron la batalla legal, cuenta que en su comunidad nadie sabía bien lo que era la minería a cielo abierto cuando escucharon por primera vez sobre las concesiones, en mayo de 2014. Los siguientes cuatro años celebraron más de treinta asambleas informativas en decenas de pueblos de la sierra para informar sobre los peligros ambientales que implican ese tipo de proyectos. “El polígono (minero) solamente afectaba a un 10% del territorio de Cuetzalan. Pero nos movilizamos rápidamente porque se situaba en la parte alta del municipio, donde están las principales montañas que alimentan con los arroyos a las comunidades de abajo”.

Ofelio, que por entonces rondaba los veinte años, se unió al Consejo Maseual Altepetajpianij. En su lengua, ‘Altepetaj’ significa montaña y agua. ‘Pianij’ significa guardián. Con ellos aprendió que, “si las mineras usaban cianuro en esas altas montañas, terminarían contaminando los arroyos, manantiales y ríos de los que dependen las comunidades”. Los años de lucha, como ocurre en casi cada esquina del país, conllevaron amenazas. A finales de 2017, el edificio que albergaba la unión de cooperativas local sufrió un incendio provocado. No hubo heridos, pero tomaron sus precauciones: en las asambleas se irían rotando, para que ninguno destacase entre los demás. “Sabemos que ese tipo de ataques no son por accidente, sino que había una intención de detener las acciones que estábamos realizando en contra de la minería y la energía hidroeléctrica”.

El empuje del Consejo fue surtiendo efecto. En 2015, presentaron un amparo con la ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la jueza otorgó una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio, lo que logró que sus montañas hayan permanecido intactas. El argumento principal que esgrimieron en la demanda fue que las concesiones violaban el derecho a la consulta que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También alegaban que la Ley Minera estaba atropellando su derecho al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados y al agua.

Tanto Grupo Ferrominero como la dirección general de minas de la Secretaría de Economía esgrimieron que la concesión “no altera en nada la situación de derechos de la comunidad indígena, y sería en posteriores etapas que podría haber algún tipo de impacto, pero ello son hechos futuros de realización incierta”. El Tribunal Colegiado ha desechado ahora ese argumento, en línea con lo que dice la OIT, afirmando que “el otorgamiento de títulos de concesión mineras dentro del territorio de pueblos indígenas (…) sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.

Sin embargo, como ocurrió con el fallo del Tribunal Supremo, la Ley Minera queda intacta. La estrategia legal buscaba que algunos de los artículos de esa norma fuesen declarados inconstitucionales porque establecen que la minería es prioritaria frente a cualquier otro interés en un territorio. En cualquier caso, Xavier Martínez, director operativo de CEMDA, celebra que el fallo del tribunal colegiado conocido esta semana sí reconozca que los intereses de la minería se solapan con los de los pueblos indígenas. “Por una parte, el dominio pertenece al Estado Mexicano. Sin embargo, el propio Convenio reconoce como parte de los derechos de las comunidades indígenas la participación en su utilización, administración y conservación”, dicta la sentencia.

Martínez ve las últimas decisiones judiciales respecto de la minería en México como una señal de que algo está cambiando. “Empezamos a tener este rosario de sentencias que van a tener que transformar la forma en que se hace minería en México. Y, a fin de cuentas, también la Ley Minera”.

Fuente aquí

Desigualdad y racismo: la realidad de 30 pueblos indígenas durante la cuarentena

Investigadores del CONICET participaron de un trabajo que retrata las dificultades de comunidades de todo el país.

Quinientas páginas, cien autores y 30 pueblos indígenas relevados en menos de dos meses. Son los números que grafican un completo informe elaborado por grupos de investigación en antropología del CONICET y universidades nacionales de todo el país. El trabajo se desprende del relevamiento del impacto de la medida social de aislamiento que el gobierno nacional solicitó a la Unidad Coronavirus COVID-19 a mediados de marzo pasado y que revela la realidad de las comunidades indígenas que habitan el suelo argentino en medio de una invisibilización histórica y reclamos territoriales, lingüísticos y culturales sostenidos, en algunos casos, desde hace más de un siglo.

“Los lineamientos bajo los cuales se pensó el documento eran expresos: queríamos aclarar que no son sectores vulnerables, sino pueblos cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados; y tampoco se trata solamente de víctimas: son personas que tienen la capacidad de pensar, soñar y organizarse, y eso les permite seguir existiendo a pesar de todo lo padecido”, relata Liliana Tamagno, investigadora del CONICET actualmente jubilada y directora del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata (LIAS, UNLP). Sus integrantes fueron invitados a participar por un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) liderado por el investigador del CONICET Sebastián Valverde apenas la idea del informe empezaba a cobrar vida.

Sorprendida por el grado de adhesión y concordancia que evidencian los aportes vertidos en el informe por cada grupo participante, Tamagno admite que al principio sintió cierta desconfianza en el éxito que pudiera tener un proyecto con tantos autores. “Son docentes, investigadores y becarios que se acercaron porque querían sumar el resultado de años de estudios. El producto es lo que nosotros entendemos como una construcción colectiva de conocimiento junto con los pueblos indígenas, con quienes hemos realizado trabajo de campo durante décadas”, repasa la especialista, y agrega: “Un texto de esta extensión escrito colaborativamente entre cien personas excede lo que indican los protocolos académicos, como por ejemplo podría encontrarse en un volumen firmado por una o dos personas, o en una recopilación de capítulos individuales”.

Titulado “Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina. Segunda etapa, junio 2020”, el trabajo incluye registros de comunidades que habitan las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. La dinámica se basó en comunicaciones constantes a través de conversaciones telefónicas, redes sociales, la aplicación WhatsApp y videollamadas con los referentes de cada pueblo para hacer un seguimiento de la cotidianidad en el contexto de pandemia en cuanto a problemáticas de ambiente y salud, alimentación, y acceso a la educación, información y justicia. En todos los casos se describen situaciones de necesidad, especialmente de agua potable y elementos de higiene, dificultades económicas por la imposibilidad de salir a trabajar, y deserción escolar.

“Esta segunda parte no es un mero diagnóstico, sino que es un trabajo propositivo en el que se brindan recomendaciones y líneas de acción concretas para proceder ante este acontecimiento del COVID-19 que, insistimos, viene a profundizar muchas desigualdades que existían previamente, así como la criminalización y estigmatización histórica que sufren por su condición sociocultural”, explica Sofía Silva, becaria de la UNLP e integrante del LIAS. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos se trata de poblaciones migrantes, ya sea de otras provincias como de países limítrofes, que han ido habitando la periferia de las ciudades pero siempre en constante relación con sus lugares de origen, lo que los habilita a reconocerse como pueblos más allá de donde se encuentren.

Para las autoras hay dos cuestiones fundamentales que quedan plasmadas a lo largo de todo el informe. “En primer lugar, cuán fuerte impacta el COVID-19 en los pueblos indígenas, las dificultades que atraviesan y los modos en que la crisis contribuye a ponerlas de relieve. Esto obliga a revisar trabajos antropológicos que se centran en la cultura pero no tienen en cuenta las desigualdades sociales y de clase, cuando en realidad son aspectos inescindibles”, señala Tamagno, y añade: “Se habla de la necesidad de tener una educación bilingüe o una salud intercultural tal cual lo dispone la legislación, pero son prácticas difíciles de llevar a cabo en contextos de desigualdad. La interculturalidad por la que tanto se brega solo va a ser posible cuando se reviertan las inequidades. Es el único modo ya que, si los medios o dispositivos de comunicación son limitados, si no hay conectividad, si los maestros no tienen posibilidades de capacitarse, ¿cómo se va a lograr un proceso de interacción y diálogo que implique a toda la sociedad?”.

El otro tema que aparece con claridad en el informe de comienzo a fin –coinciden las especialistas– es el del racismo. “Nos preguntamos por qué razón esta práctica, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia desde 1946, sigue presente”, apunta Tamagno, y reflexiona en consonancia con la teoría del antropólogo argentino radicado en México Eduardo Menéndez, que la ha definido como el modo de relación establecido por el capitalismo. “¿Cómo expropiar, explotar y hambrear al otro si no se lo supone inferior, si no se lo cosifica? Hay que entender la desigualdad como algo producido por el interés del gran capital que se hace realidad en los agronegocios, la minería y el megaturismo que avanzan depredando y violentando la naturaleza, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, a quienes no se valora como al resto de los ciudadanos”, expresa.

Para finalizar, las especialistas destacan algo constitutivo de las comunidades originarias que retrata su identidad más profunda. Así, se refieren a las formas de organización y la reflexión sobre sí mismos, la vida humana y la naturaleza que tienen sus miembros. “Los pensamientos hacia el futuro, lo que quieren para ellos, sus hijos y nietos. Ahí aparecen sus saberes y utopías, que siguen en pie a pesar de todas las expropiaciones, arrinconamientos y explotaciones sufridas. Ellos denuncian esas situaciones pero también desean que se valoren los modos en que transmiten sus conocimientos de generación en generación”, sintetizan en alusión a un aspecto que no quieren dejar de mencionar: “Sin caer en una mirada romántica, subrayamos el sentido de lo colectivo comunitario que los guía y les permite seguir existiendo. El sentido de reciprocidad: la idea del dar y recibir, pensar en el otro y ser de alguna manera ese otro, resistiendo a la lógica de la acumulación y las leyes del mercado que organizan la sociedad individualista en la que vivimos”.

Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata (LIAS)

El LIAS es un espacio que desarrolla investigaciones junto a pueblos indígenas desde hace mas de 30 años, luego de comenzar con el acompañamiento de familias qom migrantes en las periferias de las ciudades de La Plata, Buenos Aires y Rosario. Las líneas de investigación “Etnicidad/ interculturalidad/diversidad-desigualdad. Indígenas en ciudad” que dirige Liliana Tamagno y “Etnografía de procesos escolares en los distintos niveles formales/ Prácticas escolares-Escolarización/Educación Indígena que dirige Stella Maris Garcia, se complementan y enriquecen. Los avances de sus investigaciones se sintetizan en el Protocolo de Actuación para Organismos Gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires que reciben demandas de personas, comunidades y pueblos indígenas por la efectivización de sus derechos del año 2017, redactado conjuntamente con referentes indígenas.

Por Mercedes Benialgo

Fuente aquí

Comunidades indígenas: las desigualdades se profundizaron durante la pandemia

La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

Acceso a la salud, agua y servicios

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Consulta y participación

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Acceso a la tierra

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Represión y violencia policial

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.

En Fontana, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Una respuesta específica y urgente

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.

Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

Fuente aquí

Muere en Chile Cristina Calderón, la última hablante del idioma yagán

Considerada Tesoro Vivo de la Humanidad por la Unesco, se lleva a los 93 años las voces de los indígenas canoeros de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América

Ya nadie hablará yagán. A los 93 años ha muerto Cristina Calderón, y se ha llevado consigo el idioma de sus antepasados, los yagán, el pueblo indígena más austral del planeta, nómades canoeros que durante 6.000 años habitaron Tierra del Fuego, en el extremo sur de América. Con Calderón murió la última yámana étnicamente pura y la custodio de una cultura que se ha ido perdiendo fruto del mestizaje con otros pueblos indígenas y el hombre blanco.

Cristina Calderón había sido declarada Tesoro Vivo de la Humanidad por el Gobierno chileno y la Unesco. Dejó siete hijos y 14 nietos, pero ninguno habla el idioma como ella. Su hija menor, Lidia González Calderón, es una de las legisladoras indígenas que en estos momentos redactan la nueva Constitución chilena. “Todo lo que haga en el trabajo en el que estoy, será en tu nombre. Y en él, estará también reflejado tu pueblo. Tengo una pena profunda por no estar con ella al momento de partir. Es una noticia triste para los yagán”, escribió González en Twitter.

“Cuando falleció mi hermana Úrsula me quedé solita, sin nadie con quien hablar”, dijo Cristina Calderón en 2016. “Aprendí español a los nueve años. El papá de una sobrina era gringo, y me fueron enseñando de poquito”, recordaba en su casa de Villa Ukika, en Puerto Williams, con vista al canal de Beagle. “Entonces todos hablaban yagán, pero después empezaron a fallecer, y quedé yo no más. Las guaguas [niños] no quisieron aprender. Tenían vergüenza. La gente blanca se reía de ellos”. El yagán tenía 32.400 vocablos, una enormidad si se lo compara con las 5.000 palabras que maneja cualquiera de nosotros habitualmente.

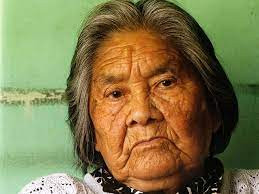

Cristina Calderon trabaja la tierra en cercanías de la cordillera Darwin, cordón montañoso chileno ubicado en el suroeste de la isla Grande de Tierra del Fuego.

Los yagán recorrián con sus canoas los gélidos canales fueguinos y vivían de la pesca. Una investigación publicada en la revista Science en octubre pasado presentó evidencias paleontológicas que apuntan a la presencia de indígenas yagán en las Islas Malvinas mucho antes de que británicos o argentinos pisasen el archipiélago. Cuando el hombre blanco llegó a la isla de Tierra del Fuego en el siglo XIX, había unos 3.000 yagán o yámanas, como también se los conoce. Medio siglo después, las enfermedades traídas por los conquistadores habían reducido su número a 130.

El mestizaje, la evangelización anglicana y las presiones culturales derivadas de la colonización rompieron la cadena natural de la transmisión oral; el idioma se fue perdiendo con la muerte de sus últimos hablantes. La hermana de Calderón, Úrsula, murió en 2003. En 2012 falleció Emelinda Acuña, otra yagán hablante. Hoy solo quedaba Cristina Calderón.

Hasta sus últimos años, Calderón se empeñó en conservar y transmitir todo lo que sabía de su idioma y su cultura. Junto con su nieta, Cristina Zárraga, creó un diccionario del yagán al español, acompañado de un CD donde se escuchan algunas palabras. Abuela y nieta editaron además un libro de leyendas, canciones e historias originarias llamado Hai Kur Mamašu Shis (Quiero contarte un cuento). Su hija Lidia Calderón prometió, como constituyente, defender el legado de su madre y el idioma yagán, pese a los desafíos que eso supone: “Si bien con su partida se pierde un caudal de conocimiento empírico especialmente valioso en términos lingüísticos, las posibilidades de rescate y sistematización del idioma están abiertas”.

Fuente aquí

Página 26 de 64