"Nosotros somos los títulos vivientes de estas tierras que son nuestras”

Un asentamiento agrícola paraguayo llamado Rosarino, cercano a la frontera con Brasil, amaneció hace unos meses con el estruendo de disparos al aire. Las tierras donde vivían unas cien familias desde 2008 estaban siendo invadidas por civiles armados disfrazados de policías. Todas las personas corrieron a refugiarse en un pequeño bosque cercano. Lograron llegar hasta la comisaría de Maracaná, departamento de Canindeyú, también frontera con Brasil, y presentar una denuncia.

Cuatro días después, un grupo de agricultores que salía de la comunidad en coche fue asaltado por los mismos civiles armados que hicieron los disparos al aire. Esta vez apuntaron directamente al vehículo. Un hombre resultó gravemente herido y otros leves.

“No es la primera vez, siempre guardias privados vienen a hacer sus locuras”, dijo el mismo día el comisario de la zona, Roberto Romero. Las tierras son un asentamiento campesino desde hace 13 años, pero un inversor alemán pretende ahora ocuparlo, según Celino Salinas, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Salinas denunció también que la policía no persigue a los asaltantes porque “las autoridades de la zona actúan en complicidad con la mafia local”. El dirigente campesino Arnaldo Solís, de 33 años, fue asesinado a balazos por un matón “al servicio del dirigente colorado Gerónimo Sanabria, que es uno de los tantos terratenientes que se apropiaron de tierras falseando títulos y aprovechando influencia política”, según denunció el Partido Comunista Paraguayo.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) afirmó que este suceso es similar a otros recientes, con asesinatos incluidos, “de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les permite la alimentación y una vida digna”. Por lo menos 124 líderes campesinos han sido asesinados desde 1989 hasta hoy. La ONG instó a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura cada vez más frecuente para avasallar a campesinos, campesinas y sus familias. Aunque han pasado 150 años de la Guerra Guasú (grande en guaraní) en la que Argentina y Brasil invadieron, saquearon y ocuparon Paraguay, un 15% del territorio paraguayo está ocupado actualmente por latifundistas brasileños, una cifra que llega al 35% en los departamentos fronterizos con Brasil.

Son medio millón de hectáreas dedicadas íntegramente al agronegocio, una superficie como la que se quemó en 2020 en los incendios de California, según una investigación de la organización paraguaya Base-Is. Antaño estas tierras eran selvas tropicales, tierras ancestrales de pueblos indígenas, con abundantes ríos y manantiales, valles y colinas, de numerosos pequeños agricultores en un país mayoritariamente rural. Pero ahora son silos gigantes, camiones humeantes y tractores modernísimos entre un inmenso mar verde de monocultivo de soja transgénica y pastos para las vacas que han sustituido a los árboles, los pájaros o los jaguares, y a la mayoría de las comunidades agrícolas nativas y criollas.

Al menos un millón de agricultores paraguayos han abandonado el campo en dirección a la capital, Asunción, y también hacia Buenos Aires, São Paulo y Madrid, según la Federación Nacional Campesina (FNC), ante la falta crónica de trabajo y tierras.

Este país sin mar, ubicado en el corazón de América del Sur, es uno de los diez mayores exportadores de granos y carne del mundo, pero esa inmensa riqueza está concentrada en menos del 2,5% de la población que es dueña de más del 85% de las tierras cultivables. Es uno de los países con la distribución de la tierra más desigual de América y del mundo, según datos de Naciones Unidas.

Ardía el sol de verano a las tres de la tarde cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas aparecieron por sorpresa en otro asentamiento rural de casas de madera y lona que se llama Loma Piro’y. Golpearon a hombres, mujeres y niños, varios tienen brazos fracturados. Quemaron sus casas, su pequeña iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos y su comida. También sus animales. Los agredidos son un centenar de personas del pueblo mbya guaraní que viven en sus tierras ancestrales. Ocurrió el 16 de diciembre de 2020 y los agresores no han sido detenidos.

“Es tierra ancestral, es nuestra tierra, nos pertenecía hace miles de años”, cuenta tras el desalojo Mario Rivarola, miembro de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI). Los mby’a guaraní son uno de los cinco pueblos guaraníes, de los 19 pueblos o naciones indígenas diferentes que viven en Paraguay desde antes de la colonización europea. El 75% de ellos está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes.

El 75% de mby’a guaraní está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan se las quieren quitar empresarios y terratenientes

“Nosotros somos los dueños verdaderos, nosotros somos los títulos vivientes”, destaca Rivarola. La líder de la comunidad Elida Prieto reclama que quedaron absolutamente desamparados y que las autoridades nada hacen para protegerlos y garantizar su territorio por más que está reconocido por el propio Instituto de la Tierra (Indert) gubernamental.

Tres días antes de la expulsión de los mbya guaraní, otras 300 personas fueron desalojadas de una comunidad campesina no muy lejos de allí, también con violencia de por medio, pero, esta vez, causada por la policía. Ocurrió en el distrito 3 de Mayo del departamento de Caazapá. Hubo al menos 35 detenidos, entre ellos mujeres, niños y ancianos que fueron torturados, según denunciaron sus familias.

El acecho a la agricultura campesina no se detiene. En junio se viralizaba en redes un helicóptero de la policía disparando a labriegos y otros enfrentamientos con la policía. Pero, ¿cómo comenzó todo esto?

“Queremos ser vistos como personas, no como objetos o como patrimonio”

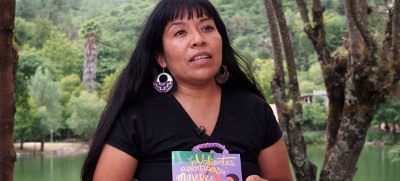

Miriam Pascual Jiménez, mujer zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, es antropóloga social y abogada y ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y a la preservación de su cultura, su tierra y su lengua. Su historia ha sido recogida en un libro or ONU Derechos Humanos en México.ONU México

Miriam Pascual Jiménez, mujer zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, es antropóloga social y abogada y ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y a la preservación de su cultura, su tierra y su lengua. Su historia ha sido recogida en un libro or ONU Derechos Humanos en México.

ONU Derechos Humanos en México acaba de publicar un libro contando historias sobre las valientes acciones de mujeres indígenas defendiendo sus propios derechos. En vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Noticias ONU te trae la historia de Miriam, una mujer zapoteca que lucha por la preservación de su cultura, su tierra y su lengua.

Miriam Pascual Jiménez es una mujer zapoteca, originaria de la sierra norte de Oaxaca, de la comunidad de Guelatao. Es antropóloga social y abogada y ha dedicado estos últimos años a trabajar por la defensa de mujeres y niñas en temas relacionados con la defensa del territorio, el combate a la trata de personas y la defensa de los derechos de las mujeres en Guelatao.

Miriam, es una mujer muy alegre, solidaria y decidida que ha dedicado una gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y a la preservación de su cultura, tierra y lengua. Su historia ha sido documentada recientemente en el libro Las valientes aventuras de mujeres defensoras. Relatos para niñas y niños de todas las edades, editado por ONU Derechos humanos.

Miriam creció y vivió en Guelatao y vio como sus familiares, aunque salían de la comunidad por motivos de trabajo o para estudiar, al final siempre volvían para regresar algo a la comunidad.

Ella fue afortunada ya que tuvo la oportunidad de estudiar dos licenciaturas.

Salta: reabre el debate sobre la restitución de los Niños del Llullaillaco

Después de la declaración del lugar donde fueron encontrados como "sitio sagrado", las comunidades originarias piden la devolución de los restos que son exhibidos en la actualidad en el Museo salteño de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).

"Vemos con muy buenos ojos esta declaración. De hecho, siempre le dimos tal tratamiento al Llullaillaco porque es el rol que le dieron los Incas a este tipo de Apus (montañas divinas) y eso fue así desde el momento constitutivo del museo", dijo a Télam el director del MAAM, Mario Bernaski.

La declaración del INAI

El INAI, a través de una resolución firmada por su presidenta, María Magdalena Odarda, declaró "sitio sagrado" de los pueblos originarios al Volcán Llullaillaco, ubicado en el departamento Los Andes, en plena Puna de la provincia de Salta.

En este volcán, de 6.739 metros de altura, fueron hallados en marzo de 1999 los cuerpos extraordinariamente conservados de dos niñas y un niño, conocidos como "Los Niños del Llullaillaco", en el marco de una expedición de la National Geographic Society comandada por el explorador Johan Reinhard.

Estos cuerpos permanecieron en el lugar por más de 500 años, y los investigadores establecieron que fueron ofrecidos en una ceremonia religiosa incaica conocida como Capacocha, uno de los rituales más importantes del imperio, en gratitud al sol.

En sus considerandos, la resolución de INAI recuerda que "numerosas comunidades y organizaciones indígenas a lo largo de dos décadas han solicitado la declaración de sitio sagrado a los enterratorios ubicados en el Volcán Llullaillaco y la restitución de 'La niña del Rayo', 'La doncella' y 'El niño', exhumados del centro ceremonial con restos humanos más alto del mundo, a 6.730 metros de altura, en la cumbre del volcán".

El INAI señala que el centro ceremonial Llullaillaco es "uno de los más importantes del continente, cuenta con un cementerio comunitario a 4.900 metros de altura, con un camino que incluye edificios que van desde la base hasta la cima, constituyéndose así en un centro de ofrendas único en el país".

En el museo están exhibidas las fotografías del volcán "como el sector ceremonial más importante, que tiene que ver fundamentalmente con la sacralidad que se le dio al Llullaillaco dentro del Collasuyo, del incanato en ese momento", señaló Bernaski.

Tras la publicación de esta resolución del INAI, el Equipo Pueblos Originarios del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) recordó, a través de la red social Facebook, que "hace 12 años la Comunidad Aborigen Kolla de Tolar Grande hizo una presentación donde pide la restitución de los restos de estos niños", solicitud reiterada en 2020, que "hasta ahora no tuvo respuesta".

"Poreste reconocimiento creemos que es importante destacar que, desde hace aproximadamente 10 años, a través de la política que en este sentido ha tenido el INAI, y haciendo caso al pedido de numerosas comunidades, se han producido varias e importantes restituciones", expresó el Serpaj en su publicación.

Asimismo, puso a disposición un audio con declaraciones del encargado del área de Identificación y Restitución de Restos Humanos de los Derechos Indígenas del INAI, Fernando Pepe Tessaro, quien comentó que desde el organismo nacional se viene "acompañando a las comunidades originarias de Tolar Grande, Salta, y de todo el país, que han reclamado en sucesivos momentos la restitución y el retiro de la exhibición de los llamados Niños del Llullaillaco".

"Son las comunidades las que deciden sobre sus ancestros", dijo el funcionario, y agregó: "si consideran que se pueden trasladar, con las condiciones de criopreservación, hacia la comunidad, los vamos a acompañar, y si deciden que deben volver a la cima de ese altar sagrado tan importante, que es el Llullaillaco, donde se preservaron durante 500 años en óptimas condiciones, también acompañaremos el proceso".

Para el director del MAAM, el tema de la restitución de los cuerpos se debe abordar "desde la cosmovisión andina" porque, "más que una cuestión territorial, es una cuestión abarcativa de todo lo que tiene que ver con la cuestión del incanato".

"El Llullaillaco es un sector ceremonial muy importante, quizás el más importante del incanato, tanto que es el punto más alto donde se halla una plataforma ceremonial", explicó Bernaski, quien destacó "el tránsito que tuvieron los niños desde el Cusco hasta acá, de aproximadamente seis meses, realmente una odisea". Cusco es ciudad ubicada en los actuales Andes peruanos, que supo ser la capital del Imperio Inca.

En este sentido, Bernaski agregó que "entender la ceremonia de la capacocha es abordarla sin los límites geográficos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Es un abordaje mucho más amplio y complejo, sin desconocer a la gente de Tolar Grande, porque es abarcativa".

"Si me permite la analogía, el Llullaillaco es la catedral de Collasuyo. Es imponente por la estructura, por la manifestación en sí de la ceremonia", sostuvo el director del MAAM, quien precisó que "en Salta tenemos alrededor de 30 sectores ceremoniales preincaicos e incaicos, todos ellos prehispánicos".

Luego, consideró que la discusión acerca de la restitución de los niños debe darse: "Creo que hay que sentarse con todas y todos a charlar el tema", y añadió que "somos un espacio realmente de debate, pero nuestro rol primario es conservar, mantener, indagar y transmitir esta cultura".

El museo, inaugurado en 2004 especialmente para albergar a los niños, recibió este año, por segunda vez consecutiva, el Premio Traveller´s Choice de Tripadvisor, tras haber sido votado por los viajeros como el mejor de Argentina.

Su colección principal presenta el patrimonio arqueológico descubierto en 1999, que incluye a los tres niños y todo el ajuar que los acompañaba, compuesto por unos 150 objetos con arte plumario, metal, cerámica, textil, con componentes orgánicos que se deben mantener con iluminación filtrada, una temperatura estable de 18 grados, y una humedad del 45%.

"El hallazgo llega después del descubrimiento del Nevado del Quehuar, cercano al Llullaillaco, donde se sacó un cuerpo que tenemos nosotros en el museo, al que intentaron robar, le pusieron dinamita, lo dañaron parcialmente y le sustrajeron gran parte del ajuar", detalló Brenaski, quien abundó: "Como ya se veía tránsito al Llullaillaco, la expedición decidió hacer un rescate".

Además, contó que, en 2007, antes de hacer la apertura de la exhibición de los niños, las autoridades del museo se reunieron con 15 caciques de comunidades originarias, y uno de ellos dijo "déjalos que cuenten en su silencio".

"Esa es la idea, dejarlos que cuenten en su silencio, en un marco de respeto. Por supuesto que es debatible, genera sensaciones, a unos les gusta, a otros no, pero nos da la posibilidad de verlos, indagar y nos transmiten una cultura que sigue estando viva en nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Es una cuestión de aprendizaje e identidad que nos van ayudando a recuperar", concluyó.

Fuente aquí

Los nuevos horizontes del café ante el cambio climático

Las regiones aptas para sembrar cafetales se podrían reducir hasta un 50% a nivel global en los próximos 30 años. Colombia, tercer productor del mundo, busca mantenerse un paso por delante, mientras se exploran nuevas latitudes más propicias donde cultivar, como Argentina.

El café es un cultivo caprichoso. Solamente se puede producir en una franja particular del planeta, entre los trópicos y a determinadas alturas sobre el nivel del mar, donde los patrones de temperatura y humedad facilitan su maduración. Sin embargo, el cambio climático amenaza ese fino equilibrio y dibuja nuevos horizontes en cuanto a la forma y lugares de producción de una de la materias primas que más dinero mueve en el mundo.

Recientemente, un nuevo estudio encendió las alarmas de los cafeteros del mundo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich analizó la viabilidad futura del cultivo de café -junto con el de anacardo y aguacate- basándose en un conjunto de 14 modelos climáticos, además de otros factores como cambios en el PH y textura de la tierra a raíz de patrones de lluvia alterados. La conclusión más llamativa de la investigación es que las regiones aptas para sembrar cafetales se podrían reducir hasta un 50% a nivel global en los próximos 30 años. Esta tendencia, asegura el análisis, será consecuencia de un aumento de la temperatura media en los principales países productores, como Brasil, Vietnam, Colombia o Indonesia. Sin embargo, este mismo incremento podría significar también que ciertas zonas, en las que hasta ahora no se daban las condiciones, serán capaces de sostener plantaciones en el futuro cercano.

Por lo tanto, los ojos de los caficultores ya están puestos en adaptarse a ese porvenir que, a todas luces, será hostil. En Colombia, tradicional país cafetero y tercer productor mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) lleva desde 1938 trabajando por fortalecer los cafetales del país. Ante este nuevo panorama climático, su trabajo se ha intensificado. Al mismo tiempo, varias latitudes más al sur, en Argentina, donde los granos siempre se han importado, están empezando a crecer tímidamente algunas plantaciones.

La búsqueda de nuevas tierras para el café no es nada nuevo. A pesar de ser un cultivo originario de las montañas de Etiopía, desde inicios del siglo XX el eje cafetero colombiano se estableció como el paraíso de los cafetales, pues en las tierras de los departamentos que lo componen –Quindío, Risaralda y Caldas– se cumplen las condiciones ideales: alturas de entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, temperaturas entre los 17º y 23 °C, y precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros anuales. No obstante, ante una demanda siempre creciente, los caficultores colombianos, que en un 96% son pequeños productores, han ido desplazando la frontera de la altura a lo largo de las décadas, cuidando sus cultivos para que prosperen en las pronunciadas laderas andinas. Con el calentamiento global esta tendencia podría intensificarse, ya que la alta montaña tropical podría pasar a ser un entorno óptimo para los cafetos.

Pequeños campesinos, cruciales para la seguridad alimentaria de hogares y comunidades

La pandemia nos dio la oportunidad de reformular los sistemas alimentarios mundiales para que puedan nutrir a la población del planeta –que, se espera, alcance los 9.700 millones de personas en 2050– y provea a los pequeños campesinos un sustento más decente, hoy y en el futuro.

Incluso antes de la pandemia, nuestros sistemas alimentarios estaban siendo perturbados por condiciones meteorológicas cada vez más graves y extremas, tales como las sequías, y por biodiversidad en declive. Pero ellas mismas también contribuían a esas perturbaciones, ya que la manera en que producimos y distribuimos alimentos representa más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales. Si bien el acuerdo climático de París contempla objetivos para reducirlas, al paso que vamos el mundo no los cumplirá.

De manera similar, en 2015 los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron el Objetivo de Desarrollo Sostenible de acabar con el hambre, mejorar la nutrición y alcanzar la seguridad alimentaria (ODS 2) para 2030. Y, sin embargo, el hambre ha subido cinco años seguidos, tendencia acelerada significativamente por la pandemia de covid-19.

Se estima que en 2019, 690 millones de personas sufrían hambre en el planeta, un aumento de 10 millones con respecto a 2018 y de 60 millones desde que la adopción del ODS 2 [y el último informe sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021, publicado tras la escritura de este artículo, estima que a finales del 2020 entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a comer ese día]. Se sabe que al menos 3.000 millones no pueden permitirse dietas saludables. Hoy, 41 millones de personas están al borde de la inanición.

Los medios de vida rurales también han estado bajo grandes presiones. Los pequeños campesinos generan la mitad de las calorías alimentarias del planeta y son cruciales para la seguridad alimentaria de hogares y comunidades. Sin embargo, millones de productores a pequeña escala y trabajadores rurales en el mundo en desarrollo viven en la pobreza.

La pandemia nos da la valiosa oportunidad de reformular los sistemas alimentarios mundiales, de modo que puedan nutrir a la población del planeta –que, se espera, alcance los 9.700 millones de personas en 2050– y provea a los pequeños campesinos un sustento más decente, hoy y en el futuro. Todo proyecto de plan de esos sistemas debe tener en su base la sostenibilidad y la equidad, y las poblaciones rurales en el centro.

Según la Food and Land Use Coalition (Coalición para la Alimentación y el Uso de la Tierra), creada en 2017 por ONG y otras organizaciones de defensoría, el mundo podría avanzar considerablemente en apenas una década. Una agenda de reformas concertada para transformar los sistemas alimentarios podría alcanzar hasta un 30% de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, al tiempo que eliminaría en gran medida la desnutrición, aceleraría el crecimiento del ingreso del 20% más pobre de la población rural y elevaría sustantivamente la seguridad alimentaria (entre varios otros objetivos).

Por supuesto, todo ello costaría dinero, entre 300.000 y 350.000 millones de dólares al año hasta 2030. Pero no hay dudas que sería dinero bien gastado: una inversión de menos del 0,5% del PIB global generaría un retorno social de cerca de 5,7 billones de dólares cada año.

Las estimaciones de Ceres2030, un proyecto de investigación internacional que trabaja en la medición de los avances hacia el ODS 2, proyectan una imagen parecida. Muestran que, para acabar con el hambre, duplicar los ingresos de los campesinos de pequeña escala y limitar las emisiones en línea con lo acordado en París, será necesario que los gobiernos donantes dupliquen su contribución actual para seguridad alimentaria y nutrición –en promedio, unos 14.000 millones al año de dólares– hasta 2030. Los países de ingresos medianos y bajos también tendrían que aportar 19.000 millones adicionales anuales desde sus propios presupuestos.

Una agenda de reformas concertada para transformar los sistemas alimentarios podría alcanzar hasta un 30% de reducciones de emisiones, al tiempo que eliminaría en gran medida la desnutrición.

Para elevar al máximo los efectos de esos fondos, deberían fluir directamente a las poblaciones rurales y complementarse con iniciativas para que las personas pobres de este ámbito aprovechen las oportunidades económicas disponibles no solo en la producción de alimentos, sino en todas sus cadenas de valor, como el procesamiento, el envasado, el mercadeo y los servicios a la economía rural.

Más allá de la ayuda oficial, los bancos públicos de desarrollo deben alinear mejor sus financiamientos –que representan el 10% de toda la inversión global– con el acuerdo climático de París y los ODS. Por su parte, el sector privado debe invertir más en sistemas alimentarios sostenibles e igualitarios. Será esencial establecer relaciones de asociación significativas entre campesinos de pequeña escala y el gran sector del agronegocio.

También habría que desarrollar soluciones financieras innovadoras con el objetivo de hacer que la inversión se dirija a las áreas rurales. La explosiva demanda de vehículos de inversión de impacto demuestra que esas soluciones pueden marcar una diferencia.

Al mismo tiempo, las poblaciones rurales necesitan un acceso más fácil a servicios financieros específicamente destinados a ellas, de modo que puedan ahorrar, invertir y empoderarse para ir mejorando su sustento. Para ello será necesario una fuerte campaña de las instituciones financieras: tal como están las cosas, apenas alrededor del 60% de las personas del campo tiene acceso a una cuenta bancaria, y no necesariamente se traducen en el uso de servicios de ahorro y crédito.

La buena noticia es que el mundo está despertando a la importancia de invertir en sostenibilidad. Ya los gobiernos han comenzado a enverdecer sus gastos públicos, y poco a poco las compañías van ajustando sus modelos de negocio –incluidas sus decisiones de suministro- para que se alineen con los imperativos de lo sostenible. Ahora debemos aprovechar estas tendencias para dirigir un nivel de inversión mucho mayor hacia sistemas agrícolas en los países en desarrollo que se basen mucho más en el desarrollo de conocimientos, la resiliencia climática, la diversificación y la equidad.

La próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, convocada por el Secretario General de la ONU António Guterres, es una oportunidad crucial para dar un inicio a este proceso. Por primera vez en la historia, gobiernos, campesinos, compañías y grupos de la sociedad civil de todo el planeta se reunirán para conversar maneras de transformar nuestros modos de cultivar, procesar y consumir alimentos. En la cumbre, estos debates deberían culminar en compromisos concretos para cada paso del proceso, desde la granja al tenedor.

Podemos desarrollar sistemas alimentarios que den sustento a una población global de 9,7 mil millones. Es posible desarrollar sistemas que funcionen para los actores que les dan vida, desde el campesino de pequeña escala al empleado del supermercado. Y podemos desarrollar sistemas sostenibles ambientalmente. Cuanto antes asumamos el desafío, antes la humanidad podrá girar el timón hacia un rumbo más seguro.

Fuente aquí

Página 23 de 64