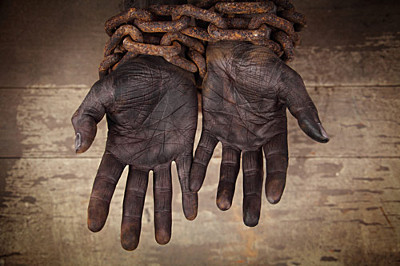

EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD. Un caso increíble en Brasil

Rescatan a una mujer que era "criada" de una familia tras 72 años de esclavitud en Brasil, sin salario ni vacaciones.

Es el caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en el país, que celebra el 134º aniversario de su abolición

São Paulo - 14 MAY 2022

Se desconoce su nombre porque no ha sido divulgado por las autoridades, pero sí se sabe que tiene 86 años, que es negra y que fue explotada por una familia apellidada Mattos Maia. Es la víctima del caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en Brasil. A partir de la adolescencia y durante 72 años, trabajó como criada para tres generaciones de una familia sin cobrar un salario ni tener vacaciones. Su historia fue divulgada este viernes, precisamente en el día en que se conmemora el 134 aniversario desde que la princesa Isabel firmó la abolición de la esclavitud.

Cuando la anciana fue rescatada en una vivienda de Río de Janeiro hace dos meses, dormía en un sofá a las puertas de la habitación de la patrona —también octogenaria, de edad similar a la suya— de la que cuidaba. Su avanzada edad le impedía ya ocuparse de las tareas de limpieza o de planchar. La Auditoría Fiscal del Trabajo la localizó allí tras recibir una denuncia anónima. La víctima está desde entonces en un asilo al cuidado de los servicios sociales, intentando adaptarse a la libertad, a tomar sus propias decisiones. Todo un desafío tras una vida entera aislada del mundo más allá de las cuatro paredes de la casa.

Las autoridades publicaron esta imagen del sofá en el que dormía la mujer de 86 años, fuera del cuarto de su empleadora.

La víctima nació en una finca de la familia Mattos Maia, donde trabajaban sus padres, y en la adolescencia fue enviada a casa de los patrones a servir. Fue así que comenzó una explotación a la que estuvo sometida durante las siguientes siete décadas por tres generaciones. Por aquella época, en torno a los cincuenta, Getulio Vargas gobernaba Brasil por segunda vez y en Inglaterra una veinteañera era coronada como Isabel II.

Con los años, la familia y ella se trasladaron a Río capital. Los Mattos Maia, con los que ha vivido casi toda su vida, alegaron que no hay delito alguno, que ella es una más de la familia. Es un argumento esgrimido a menudo por los explotadores. El inspector que lleva el caso, Alexandre Lyra, ha explicado en declaraciones al portal G1, del grupo Globo, por qué considera que este no es de ninguna manera el caso. “Esta señora, de la que los empleadores dicen que es de la familia, aunque no lo es, se comporta de manera absolutamente sumisa. El empleador habla por ella. Cualquier respuesta que le pidamos a ella, es el empleador quien responde. Ella no custodia sus propios documentos. Los tiene el empleador”.

Un largo pasado de esclavitud

Brasil abolió la esclavitud en 1888, después del resto de los países de las Américas. El inhumano régimen estuvo vigente durante 350 años. Y hasta sus puertos fueron trasladados en barcos negreros cinco millones de personas, más que a ningún otro país del continente. Por eso, sus efectos son muy evidentes en la desigualdad que desgarra la sociedad brasileña hasta la actualidad. Los ciudadanos negros viven menos, son más pobres.

El año pasado, las autoridades rescataron a casi 2.000 brasileños explotados como esclavos, 27 de ellos ejercían de empleados domésticos. Desde que se tipificó el delito y comenzaron las inspecciones, 58.000 brasileños explotados en circunstancias gravísimas han recuperado la libertad. El caso de Madalena Giordano tuvo especial repercusión, quizá porque la familia que la explotó durante 40 años la casó con un pariente mayor que era militar para seguir cobrando la pensión. Las denuncias aumentaron. Y transcurridos unos meses, acusados y víctima llegaron a un acuerdo por el que la antigua criada fue indemnizada con el apartamento familiar.

Estos casos tan prolongados de empleadas domésticas convertidas en esclavas contemporáneas son especialmente dramáticos porque las víctimas pierden todo contacto con sus familias. Recluidas en los hogares, no tienen amigos, solo a la familia con la que viven y que a su vez las explota. “Ella no tiene noción de que estaba esclavizada”, ha explicado la directora del centro de mayores donde permanece mientras las autoridades buscan parientes suyos. Una especialista en trabajo esclavo entrevistada por Reporter Brasil explica que, aunque las víctimas suelen ser conscientes de que no son uno más en la familia, como no tienen otra opción, mantienen una lealtad, una especie de deuda de gratitud, hacia las personas a las que sirven, para las que cocinan, lavan y a las que a menudo han criado.

Fuente aquí

COLOMBIA - Los 2.000 indígenas del Parque Nacional llegan a un acuerdo con el Gobierno para volver a sus territorios

Bogotá - 09 MAY 2022

Está a punto de terminar una de las tomas más emblemáticas de Bogotá. Indígenas de distintas partes de Colombia llegaron al Parque Nacional hace ocho meses para denunciar las amenazas y la violencia que sufren de parte de los grupos armados. La lucha, después de aguantar malviviendo en carpas en el parque de la capital, empieza a dar resultados. El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con ellos para garantizar unas condiciones seguras en el regreso a sus pueblos. No es la solución a todos sus problemas, pero es un principio. A pesar del acuerdo, agunos han optado por ser realojados en Bogotá.

Los autobuses llevan desde este sábado aparcados frente al parque para empezar el traslado de los 15 pueblos indígenas a su hogar. Entre la lluvia, las distintas familias se debaten entre qué empacar y qué dejar en el parque que ha sido su vivienda en los últimos meses. “Llevemos las ollitas y una leña por si acaso necesitamos cocinar por el camino”, dice Luz, de 49 años.

El acuerdo incluye la participación de los indígenas en la política pública Indígena que el Distrito iniciará en los próximos días y apoyo para sus emprendimientos. Además, se acordó que el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas se encargue de garantizar el regreso a sus territorios de origen de manera segura. También se les dará apoyo económico para financiar sus proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.

El Gobierno firmó un acuerdo con los pueblos para garantizar unas condiciones seguras para que puedan volver a sus pueblos.

Cae la tarde sobre el Parque Nacional, donde hasta hace unos meses a estas horas decenas de jóvenes entrenaban al fútbol, paseaban novios tomados de la mano y los niños comían un helado después de pasar un rato jugando. Hoy el paisaje es completamente diferente para los transeúntes que pasan por una de las principales arterias de la ciudad, la carrera séptima. La entrada al parque público está vallada y los indígenas hacen guardias para vigilar quién entra y sale.

Las tiendas de campaña improvisadas hechas con plásticos y los colchones sobre la tierra han sido su hogar este tiempo. En uno de estos cambuches, como le llaman ellos a las chozas, dormía la líder de la comunidad zenú, Luz Marina Navarro, de 56 años. Navarro fue secuestrada por la guerrilla durante tres años por ser la líder social en su pueblo. Desde entonces, no ha podido volver a su territorio. Le tocó mudarse a Bogotá, donde lleva viviendo 15 años. “Nosotros pedimos que nos reubiquen en la ciudad o poder retornar a nuestros territorios con garantías. Estamos aquí por el conflicto armado. Ha sido muy difícil aguantar el frío, la lluvia, la falta de comida y el no poder dormir. Pero aquí seguimos luchando por nuestros derechos”, contaba hace unos días.

Dentro del parque han vivido casi 600 niños. Han muerto dos y han nacido tres en este tiempo. A los padres les preocupa mucho el nivel de desnutrición que están sufriendo sus pequeños, además del hecho de que no están escolarizados. A esto suman la inseguridad de dormir al raso.

La comida que ha llegado al campamento durante estos meses viene de donaciones solidarias y a veces no alcanza para todos. “Desayunamos casi siempre una libra de arroz, pero a veces no es suficiente”, explicaba Navarro. Ella ha dormido con su pareja en un colchón debajo de un plástico junto con otras 16 familias con las que comparten las pocas mantas que tienen. A la lideresa se le iluminan los ojos cuando recuerda los desayunos que hacía en su tierra. Se levantaban todas las mañanas a pescar en el río. “Si estuviéramos en nuestro territorio, tendríamos nuestro cultivo y nuestros animales”. Recuerda todo lo que le ha tocado vivir y suspira: “En la guerra siempre se pierde”.

Los más de 1.900 indígenas han bebido agua de un solo grifo que tiene una pequeña manguera. Muchos se han enfermado porque no es potable. Es, además, la misma que utilizan para bañarse y lavar la ropa al lado de una cancha de hockey. Dos baños públicos dieron servicio a todos.

Desde el 29 de septiembre de 2021 –el primer día en que las comunidades llegaron al Parque Nacional– la administración del distrito abrió un diálogo con ellos que hasta esta última semana no había avanzado. Aquellos que no quieran regresar a sus territorios, ahora podrán trasladarse a la Unidad de Protección Integral de Engativá. Allí, el Distrito les ha asegurado alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia. Además, se abrirán espacios para la comercialización de sus productos. Con estos compromisos los indígenas se han ido subiendo a los autobuses durante todo el fin de semana, cargados con bolsas llenas de ropa en busca de un hogar seguro.

Fuente aquí

Paraguay: luchas prolongadas contra el desalojo y encarcelamiento de pueblos campesinos e indígenas

3 MAYO 2022

Militantes de Conamuri denuncian la criminalización de quienes luchan por el derecho a la tierra en Paraguay y señalan experiencias de resistencia

Estamos en una jornada de luchas exigiendo que se derogue la ley 6.830, conocida como Ley Zabala-Ribera, que criminaliza a las personas que luchan por su derecho a la tierra. La ley modifica el artículo 142 del Código Penal y eleva de cinco a diez años la pena máxima en cárcel para la invasión de propiedad privada, sin que hayan juicios. El cambio se aprobó en menos de ocho días. Los grandes terratenientes de la soja y la ganadería, organizados en los gremios de productores, inciden en las políticas públicas y cambian las leyes a su favor para desalojar poblaciones.

Una vez que la ley fue aprobada, en septiembre de 2021, un conjunto de comunidades indígenas fue desalojado forzosamente. Las personas pasaron a vivir en las calles de la capital. Las mujeres, en especial las jóvenes, se ven ahora en situación de explotación sexual. La niñez practica la mendicidad. Sin embargo, las personas que luchan en defensa de sus territorios son criminalizadas y acusadas de invadir la propiedad privada.

Ya no hay protocolo de desalojo con previo aviso, lo que permitía a las personas que defendieran su producción, sus animales, sus casas. El desalojo ocurre sin aviso, con las Fuerzas Armadas y empresarios, que llegan ya quemando las casas y la topadora va plantando soja. Queman cementerios ancestrales y, por encima de ellos, plantan la soja.

A menos de un mes de la aprobación de la ley, ya fue desalojada por segunda vez una comunidad llamada Ka’a Poty. Salieron a marchar las comunidades y pueblos indígenas en favor de esta comunidad. Hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y sus antimotines, y varias personas resultaron heridas. La ley da aún más poder a las Fuerzas Armadas de Paraguay, porque los guardacostas de las ganaderas extensivas son los militares.

Oficialmente, son más de 800 asentamientos y comunidades indígena a desalojar. Esa cifra es resultado de la inacción de las instituciones, como INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía; y de la existencia de las tierras «mal habidas», tierras fiscales que se distribuyeron a aliados del gobierno en la época de la dictadura. La derogación de la ley no va a cambiar por completo esa situación. Por eso, se exige el freno de los desalojos por lo menos por un año, durante el cual podamos avanzar en la regularización de los asentamientos.

El punto clave de una nueva jornada de luchas

En 2021 las organizaciones sociales y campesinas se reunieron para analizar lo que se movió en nuestra situación durante ese tiempo de pandemia. Se cambiaron cuestiones políticas, económicas, sociales, hay leyes que se aprobaron en plena pandemia. En cuanto al económico, el producto es el avance del agronegocio en nuestro territorio. A eso obedece el cambio de ley.

Estamos en una situación muy desventajosa en cuanto a la justicia. Vivimos la opresión y la represión, que resulta en prisiones políticas por las luchas por la tierra. La fiscalía general del Estado es uno de los tres poderes nacionales, y está apoyando fuertemente la narcopolítica y los desalojos forzosos en comunidades indígenas. Paraguay se ha convertido en un Estado narco. Es con este rostro del capitalismo que nos enfrentamos.

Supuestamente, las comunidades indígenas tenemos INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), pero esta institución tampoco tiene poder para defender a las comunidades cuando un juez o un fiscal de la zona ordena el desalojo forzoso.

En Paraguay existen 21 pueblos indígenas de diferentes culturas e idiomas. Los que tienen un territorio fértil, con bosques y aguas nacientes son los elegidos por las empresas transnacionales para su producción de soja transgénica y la ganadería extensiva. Afortunadamente, es cada vez más común el sicariato en el campo. Para impedir la lucha por la tierra indígena, se queman ranchos, casas y comunidades. Han quemado instituciones educativas y el lugar sagrado donde los ancianos y ancianas hacen sus oraciones culturales. Se derribaron viviendas construidas hace años, bien como los cultivos. Es muy simbólico también que, cuando hacen desalojos, destruyen las fuentes de agua y los pozos.

Todo eso nos unió. En noviembre llegamos a un gran plenario nacional reuniendo personas campesinas, indígenas, urbanas. Hicimos una movilización el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Fuimos miles en las calles reclamando el fin de las violaciones. Allí anunciamos que en marzo íbamos a tener grandes movilizaciones.

Empezamos con el 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, y el 9 nos quedamos a seguir las luchas prolongadas. Las llamamos «luchas prolongadas» porque no van a terminar, y porque sabemos que, sin fuerza popular, no vamos a derogar la ley de criminalización.

El 24 de marzo, realizamos una marcha campesina indígena y popular, unificando nuestros esfuerzos. Fue una marcha histórica que reunió 20 mil personas, una masa en donde el espíritu de valentía no dejó espacio para el cansancio y el hambre. 20 mil personas movilizadas en Asunción no es una cosa fácil: implica un proceso organizativo extraordinario. Gran parte de ese proceso de articulación tiene que ver con La Vía Campesina y sus organizaciones nacionales: La Coordinadora Nacional de Organización de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que son las que lideran la conducción política de la marcha.

Sin unidad y organización, una no puede estar segura por sí misma.

La lucha prolongada tuvo 16 días de actividades. En ellos, se ha visto cómo resiste el pueblo, sean niños, jóvenes o dirigentes, que se han puesto al lado de su pueblo. Hubo cierre de ruta en 60 lugares en todo el país durante estos días. En la carpa, tuvimos necesidades básicas, vivimos lluvias y tormentas, pero también bellas asambleas populares. Resistimos a todo, y ahora damos el cuarto intermedio, es decir, volvemos a nuestros territorios para prepararnos mejor y seguir.

Reivindicaciones de las luchas prolongadas

Exigimos hablar con los tres poderes del Estado. Logramos sentarnos a hablar, pero no se llegó a ningún acuerdo permanente. El cese de desalojo fue acordado por ahora, pero no sabemos hasta cuándo.

Es urgente la liberación de las personas presas a causa de la lucha por la tierra. Exigimos discutir una política de reforma agraria para regularizar los asentamientos.

Dentro de nuestras reivindicaciones, también está el tema de negociación de la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, una vez que el 2023 será el año de nuevos acuerdos referentes a sus bases financieras. Pedimos la representación de nuestro sector popular en las negociaciones y estamos en defensa de la soberanía de Itaipú y de la soberanía energética del pueblo paraguayo. La Ruta Bioceánica, que viene de Brasil y sale por Bolivia, también es un tema que nos alerta, pues pasa por las comunidades indígenas y las destruye por completo.

También demandamos políticas públicas para el tema de la producción, una vez que el cambio climático se siente con fuerza en nuestro país. Pasamos sequía en la época de producción, perdemos semillas y producciones. Los grandes productores tienen subsidios; sin embargo, las organizaciones campesinas, indígenas y populares no tienen ni una respuesta del gobierno. No logramos todavía que haya una política pública de aseguramiento de la producción campesina indígena, más allá de las políticas de asistencialismo y distribución de canastas básicas por cortos periodos de tiempo.

El cambio climático también afecta la vida de las mujeres. Nuestra economía feminista y solidaria, con ferias locales y venta de productos, es nuestra forma de ingreso. Pero, ahora que no tenemos producción, ni semillas, ni insumos para la artesanía, la pobreza nos afecta mucho más a las mujeres, especialmente a las compañeras indígenas.

Conamuri, 2022

Organización masiva

La participación de los pueblos indígenas dentro de esta lucha prolongada fue muy impactante. La fuerza de organización conjunta de los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas se enmarca después de 20 años desde el proceso de articulación contra la privatización, en 2002, cuando seis leyes sobre privatizaciones estaban en discusión en simultáneo en el parlamento. De allá hasta ahora, han habido cientos de movilizaciones de todo tipo, con el tema central de la tierra y la reforma agraria. Pero una lucha articulada es lo que se repite ahora.

Nos hartamos y la gente se sentía muy satisfecha por haber aportado está lucha de cuerpo a cuerpo. Cuando el pueblo se harta de todas esas injusticias, como nosotros estamos pasando ahora, cuando se levanta y alza su voz, ya no hay nadie quien pueda decir «basta», hasta llegar al objetivo. El factor subjetivo de fortalecimiento de un sujeto político colectivo es fundamental para el campesinado.

Esa relación machista que reclamamos con nuestras parejas es la misma que nos tiene el Estado con relación a los pueblos. En muchos medios de prensa salió que esta lucha tuvo la cara de las mujeres. Muchísimas mujeres están haciendo frente en el asentamiento, en la comisión sin tierra, en el asentamiento urbano, en las comunidades indígenas. Las organizaciones mixtas que estuvieron con nosotras en las carpas hablaron mucho sobre temas de violencia durante las asambleas populares. Esa atención a los temas feministas en espacios mixtos es algo nuevo y muy interesante.

Marzo, además de ser el mes de las mujeres, es un mes de luchas históricas del campesinado. La primera gran marcha campesina después de la caída de la dictadura fue en marzo de 1994 reunió 50 mil campesinos y campesinas en Asunción. Acá, el 8 de marzo fue el día de la movilización de las mujeres, y las jornadas empezaron el 9. Fue un ejercicio de reconocimiento y consideración, que demuestra un paso más de nuestros compañeros hombres. También las compañeras feministas campesinas y urbanas que estaban en el liderazgo de la movilización asumieron las propuestas del campesinado como suyas. Y recibimos mucha solidaridad promovida por las compañeras feministas, en una conexión en buena parte impulsada por Conamuri.

En estas jornadas, ha habido un protagonismo extraordinario de las compañeras. La carpa implica un proceso de aprendizaje respecto al trabajo colectivo, a cómo convivir en situaciones muy extremas, pero también a cómo las cuestiones políticas y cotidianas se resuelven colectivamente.

Las mujeres siempre estuvimos en grandes procesos de lucha, pero nunca nos reconocieron. Ahora, hay este reconocimiento porque hay un trabajo colectivo: las mujeres toman la palabra, reclaman, proponen, insisten.

17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas

La lucha por soberanía alimentaria, derechos campesinos, unidad y solidaridad contra el hambre marcan la convocación de La Vía Campesina este 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Desde 1996, La Vía Campesina conmemora esa fecha para mantener la memoria viva y denunciar los ahora 26 años de impunidad de la masacre de Eldorado do Carajás, en Brasil, donde asesinaron a 21 personas sin tierra. Historias como estas, aun hoy, se repiten en países como Colombia, Paraguay, Filipinas, Brasil y Honduras con miles de personas campesinas e indígenas criminalizadas y asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes para sembrar alimentos sanos para sus pueblos.

Con la consigna “30 años de luchas colectivas, esperanza y solidaridad”, La Vía Campesina conmemora su nacimiento como movimiento global, y llama a la unidad de acción en todo el mundo. Están previstas acciones simbólicas durante todo el mes de abril, como donación de alimentos, ferias, debates, plantación de árboles nativos, intercambio de semillas. Las acciones forman parte de la denuncia al sistema alimentario industrial y el agronegocio.

Fuente aquí

Desigual y letal: Datos y cifras de abril del 2022

Impacto económico de la COVID-19 en América Latina y el Caribe

La región ha soportado el 28% del total de muertes por COVID-19 en el mundo, pese a que sus habitantes sólo representan el 8,4% de la población mundial.

Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza sigue siendo 14 millones mayor que en 2019.

Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha aumentado en 16 millones.

América Latina y el Caribe fue la región que experimentó el descenso más drástico del empleo en 2020. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas que trabajan en el sector informal han sido las más afectadas.

Casi el 60% de los niños y niñas que perdieron un curso escolar completo en el mundo estaban en América Latina y el Caribe.

44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria, de los cuales 21 millones se hallaban en situación de inseguridad alimentaria severa.

La COVID-19 agravada por la desigualdad

La región de América Latina y el Caribe sigue siendo la más desigual del mundo. En 2019, el 20% de las personas más ricas de la población concentraba casi la mitad del total de ingresos, mientras que el 20% más pobre disponía de menos del 5% de ese total.

El 1% de las personas más ricas de la región concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.

Existe una relación entre los niveles de ingresos más altos, la desigualdad y el impacto de la pandemia en términos de pérdida de vidas. Los países más desiguales de la región (como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) tuvieron cifras muy altas de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

En 2019, el 30% de los hogares de la región eran considerados hogares hacinados. El 50% de los hogares de personas que vivían en la pobreza tenían condiciones de hacinamiento.

Menos de un tercio de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en casa.

Respuestas de protección social y salud durante la COVID-19

En 2019, sólo el 47,2% de las personas empleadas estaban afiliadas o contribuían a sistemas de pensiones. Una de cada cuatro personas de más de 65 años no percibía una pensión.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las medidas de protección de emergencia social adoptadas cubrían a menos de dos tercios de la población.

Un total de 64 programas de transferencias monetarias se implementaron en 24 de los 33 países. Sin embargo, más de la mitad de las intervenciones beneficiaron directamente a menos del 10% de la población, y consistieron en transferencias de ingreso inferiores al salario mínimo mensual.

En América Latina y el Caribe, el 30% de la población no tiene acceso a atención de la salud pública gratuita, debido a la falta de cobertura de seguro de salud.

Ningún país de la región de América Latina y el Caribe amplió el seguro de salud o habilitó un seguro de emergencia durante la pandemia.

Excepto Argentina, Cuba y Uruguay, ningún otro país de la región gasta el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública, cantidad ésta considerada mínima para asegurar la atención de la salud universal establecida por la Organización Panamericana de la Salud.

Debido a la falta de acceso efectivo a salud gratuita y pública, millones de familias cubren sus gastos en salud con sus ahorros. Los gastos pagados del propio bolsillo representan el 28% del total de gasto en salud en la región.

Fiscalidad y desigualdad en América Latina y el Caribe

Los países de América Latina y el Caribe recaudan menos impuestos en porcentaje del PIB que los países con un nivel de desarrollo semejante. Por término medio, la región sólo recauda el 22% del PIB en impuestos, frente al 33% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En América Latina y el Caribe, la recaudación depende en gran medida de los impuestos indirectos, como son los que gravan el consumo, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y otros grupos que están sobrerrepresentados entre las personas pobres.

En 2019, los países de la región recaudaron, por término medio, el 46% de sus ingresos totales mediante impuestos indirectos, frente a sólo un tercio de impuestos directos.

La evasión fiscal en América Latina y el Caribe ha dado lugar a la pérdida de cientos de miles de millones de dólares de ingresos públicos. En 2018, los países de América Latina y el Caribe perdieron aproximadamente 350.000 millones de dólares estadounidenses, el 6,1% del PIB de la región. Esta cantidad sería suficiente para cubrir los recursos mínimos destinados a asegurar la salud universal en la región.

Se calcula que los países de América Latina y el Caribe pierden anualmente 40.100 millones de dólares estadounidenses debido a fraude tributario de las empresas. Se calcula que con los ingresos que se han perdido en los últimos 10 años, la región podría haber garantizado el acceso a agua potable de 492.632 personas o haber impedido la muerte de 42.281 niños y niñas.

Fuente aquí

La verdad sea dicha

Rosa Grilo tiene más de 100 años. No sabe exactamente cuántos, pero recuerda que era una niña el 19 de julio de 1924.

Recuerda también el ruido del avión que volaba bajito y lanzaba desde el aire caramelos hacia el monte achaparrado. Y que cuando los indígenas corrían tras ellos les disparaban con una ametralladora. “Pensaban que era mercadería. Y dice mi abuelito: ‘No vayan, porque ese está llevando la bomba, vamos a huir’.

Fue la gente a buscar la mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba”, recuerda. Las prevenciones del abuelo salvaron a Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, una cacería humana que terminó con 500 indios qom y moqoit muertos a tiros y machetazos.

Grilo está lúcida y vive con sus hijos en un paraje rural de la provincia de Chaco, en el norte argentino. Su voz grabada se escuchó este martes en el inicio de un juicio sin precedentes en América Latina, que intenta echar luz sobre lo ocurrido en aquel paraje argentino perdido en el tiempo.

Ya no quedan policías ni terratenientes ni políticos responsables vivos; por eso no habrá consecuencias penales. Pero el juicio servirá para que una nueva historia oficial entierre a la aún vigente, esa que dice que los muertos en Napalpí fueron consecuencia de un enfrentamiento entre tribus.

Fuente aquí

Página 25 de 64