Una asociación pretendía que se anulara la decisión del Registro de la Propiedad Inmueble que rechazó escriturar la venta de cinco mil hectáreas a una empresa sojera cordobesa. En 2014, el STJ ya había fallado a favor de la comunidad indígena en una acción de amparo.

Noticia del diario "Chaco día por día", lunes 27 mayo 2019

En un nuevo fallo judicial, la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa del Chaco ratificó que está prohibida la venta de territorios que ocupan las comunidades indígenas. Se trata de una medida residual en un caso que ya tuvo resolución de fondo, en noviembre de 2014, cuando el Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña que había anulado la venta y ordenó a la empresa cordobesa Bajo Hondo Agropecuaria SA la restitución de cinco mil hectáreas que pertenecían a la comunidad moqoit en el paraje conocido como “Raíz Chaqueña”, que se ubica en los departamentos chaqueños de Almirante Brown y Maipú.

La sentencia fue dictada el 22 de mayo y lleva las firmas de los camaristas Antonio Martínez y Gloria Silva, de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa. Fue en el marco de una presentación realizada por dirigentes de la Asociación Comunitaria LPA A NA QOM que habían vendido los territorios ancestrales a la empresa cordobesa, teniendo en cuenta que se encontraba prohibida constitucionalmente la venta de tierras de las comunidades indígenas (en aquel momento por un plazo de 20 años, actualmente la prohibición de venta es absoluta), en adhesión a tratados internacionales de protección de los derechos de los pueblos originarios.

La conclusión de un caso polémico

El conflicto se inició en el año 2011, cuando integrantes de la Asociación Comunitaria LPA NA QOM decidieron vender cinco mil hectáreas de sus tierras comunitarias del paraje “Raíz Chaqueña” (en cercanías de Pampa del Infierno) a la empresa cordobesa Bajo Hondo Agropecuario SA. El Registro de la Propiedad Inmueble se negó a escriturar las tierras a nombre de la firma sojera porque entendía que la venta violaba la ley provincial de Tierras (Nº 471-P -ex Nº 2913-).

Así, la asociación comunitaria recurrió ante la justicia civil de Sáenz Peña y obtuvo un fallo favorable del juez Juan Zaloff Dakoff, quien avaló la venta y ordenó escriturar los predios a nombre de la firma cordobesa. En ese contexto, integrantes de la comunidad moqoit interpusieron una acción de amparo ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña y lograron revertir el fallo de primera instancia, lo que luego fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, en noviembre de 2014.

En aquella causa original intervinieron como “amigos del tribunal” el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Fuente aquí

El Superior Tribunal de Justicia sostuvo, en una resolución reciente, que los puesteros del oeste están comprendidos dentro de la ley provincial 2222, que prevé la suspensión de los juicios de desalojo de inmuebles rurales ubicados en los departamentos de Chalileo, Curacó, Puelén, Chical-Có y Limay Mahuida.

Así lo dijeron los integrantes de la Sala A (Civil), Eduardo Fernández Mendía y José Roberto Sappa, al pronunciarse en la causa caratulada “Arzani, Nélida Alicia contra Suárez Pascuala y otros, sobre sumarísimo”. En ella, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recursos extraordinarios provinciales contra una sentencia dictada por la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.

Para llegar a esa conclusión, Fernández Mendía y Sappa debieron recurrir al debate parlamentario donde se aprobó la norma –fue publicada en el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 2005– para interpretar los dichos de los miembros informantes, los diputados Oscar Pepa (por la mayoría) y Juan Carlos Scovenna (por la minoría). Ambos, al referirse a los destinatarios, hablaron de “familias del oeste” y “habitantes del oeste”.

El artículo 1° de la ley señala la suspensión de dichos inmuebles “siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de la presente ley”.

“De la simple lectura de la norma se advierte que el análisis gramatical no resuelve el problema, porque tal como está redactada no queda claro si está destinada a dos grupos humanos –como postula el recurrente– o a uno solo. Una primera lectura pareciera indicar que está destinada a familias o habitantes indígenas (“originarios” como sinónimo) y a sus descendientes”, señalaron los ministros. Justamente ese era el punto de controversia entre las partes.

“Sin embargo –agregaron–, antes que atenerse estrictamente a las palabras de la ley, los jueces deben superar las posibles imperfecciones de técnica legislativa y, con el objeto de desentrañar el espíritu que las anima, no pueden dejar de evaluar la intención del legislador y el espíritu de las normas”.

Citas textuales

“En tal sentido, repasando el debate parlamentario, se advierte que tanto el diputado Scovenna, miembro informante del dictamen de mayoría –que no resultó aprobado– como el diputado Pepa, informante de la minoría –cuyo proyecto se convirtió en ley– cuando hablaron de los sujetos destinatarios de la norma se refirieron a las ‘familias del oeste’, ‘habitantes del oeste’, ‘pobladores ancestrales del oeste de La Pampa’ y ‘humildes habitantes del oeste’”, señaló la Sala A.

Esas citas textuales fueron extraídas del diario de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa del 15 de diciembre de 2005.

Fuente aquí

29 de mayo de 2019

Dos puesteros de la zona rural de Algarrobo del Águila denunciaron que les vendieron el campo donde viven desde que nacieron y que se ven máquinas trabajando en el predio. Años atrás ya resistieron un desalojo.

Francisco Quiroga y Rosendo Coronel poseen 5 mil hectáreas en el puesto La Totora, en el Lote 20, sección C, del Departamento Chicalcó, ubicado en la zona rural de Algarrobo del Águila.

Ambos están bajo la tutela de la Ley Provincial 2222 y la Ley 26160, que benefician a los puesteros y comunidades aborígenes del oeste pampeano de la suspensión de desalojos.

Los puesteros mencionaron que el cuñado de un ministro del gobernador Carlos Verna les vendió el campo donde viven y que ya se observan personas foráneas en sus tierras.

Quiroga y Coronel se presentaron este miércoles ante la fiscala Alejandra Moyano del Ministerio Público Fiscal con asiento en Victorica para relatar que hay personas desconocidas dentro de su puesto. Presumiblemente, los hombres con maquinarias serían oriundos de Neuquén.

Explicaron que estas personas ingresan al puesto La Totora sin permiso, por la parte sur, lindante al puesto Los Jagüeles. “El domingo ingresó un camión que llevaba un carretón con una máquina motoniveladora”, expresaron ante la fiscala.

Según consta en la denuncia a la que accedió InfoHuella, pese a que Quiroga y Coronel expresan estar bajo tutela de las leyes de regularización de tierras, su puesto habría sido vendido por un hombre de apellido Sepúlveda, cuñado de un ministro del gobernador Verna.

Ya en 2013 los denunciantes resistieron un desalojo. Aquél año, el juez Carlos Espínola le había dado la razón a los puesteros Quiroga y Coronel en la demanda de desalojo realizada por Godofredo Sepúlveda, por la ocupación en el puesto La Totora, ubicado en cercanías de Algarrobo del Águila. Pero luego, fue la Cámara de Apelación quien falló a favor del demandante. Por último, en tercera instancia, el Superior Tribunal de Justicia revisó el fallo y dejó firme lo dispuesto por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones. Por ello, se ordenó el desalojo de los puesteros Quiroga y Coronel mediante un oficio enviado al Juzgado de Paz de Algarrobo del Águila.

Fuente aquí

Un total de 14 pedidos de restitución de restos de integrantes de pueblos originarios se encuentran actualmente en trámite, entre los que se destaca el del cráneo del cacique Calfucurá, que será entregado a principios de junio próximo.

La mayor parte de los restos reclamados por las distintas comunidades se encuentran en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, aunque también hay dos casos de pedidos realizados para recuperar varios cráneos y un esqueleto que están en manos del Museo del Hombre de París.

La Ley 25.517, de fines de 2001, establece que "los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen".

"Los restos mencionados en el artículo anterior y que no fueren reclamados por sus comunidades podrán seguir a disposición de las instituciones que los albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos", señala el artículo 2 de la norma.

Según los datos recabados a través de un pedido de acceso a la información pública, el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas, que se desarrolla dentro del marco del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), posee 14 pedidos de restituciones que actualmente se encuentran en trámite.

El cacique Juan Calfucurá, líder de la Confederación Mapuche-Tehuelche, falleció el 3 de junio de 1873 y fue enterrado en los médanos de Chilihué, en la zona de las Salinas Grandes de La Pampa: su tumba fue profanada y su cráneo robado por el teniente coronel Nicolás Levalle y entregado como un regalo al fundador del Museo de La Plata, Francisco Pascasio Moreno, por parte de Estanislao Zeballos, uno de los impulsores de la denominada "Conquista del Desierto".

Tras los reclamos de cinco comunidades originarias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, se espera que el 3 de junio próximo, cuando se cumplan 146 años de la muerte del histórico cacique, el cráneo sea restituido por las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y regrese al territorio pampeano, tal como acordaron los referentes comunitarios.

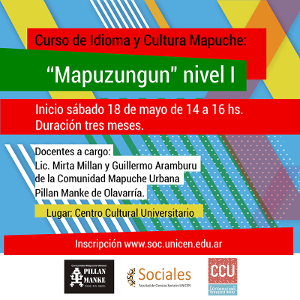

Dio comienzo el pasado sábado 18 de mayo y está a cargo de integrantes de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría (provincia de Buenos Aires, Argentina).

La Facultad de Ciencias Sociales y la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría ofrecen el curso de Idioma y Cultura Mapuche: “Mapuzungun” nivel I. El mismo se dicta entre las 14 y las 16 horas, tendrá una duración de tres meses y se dicta en el Centro Cultural Universitario de la mencionada casa de altos estudios.

La propuesta está a cargo de la Lic. Mirta Millán y de Guillermo Aramburu, ambos miembros de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría.

El curso tiene un costo de 750 pesos para público en general y de 400 pesos para estudiantes de la UNICEN.

Asimismo, la actividad cuenta con la adhesión del Centro de Investigaciones Geográficas IGEHCS - FCH – UNICEN; Fundación Servicio Paz y Justicia; Secretaría de Bienestar Estudiantil UNICEN; y la Comisión Provincial por la Memoria.

Mapuzungun

El Pueblo Mapuche es preexistente a los estados nacionales argentino y chileno, por lo que su cultura es milenaria. El Mapuzungun, que significa el “hablar de la gente de la tierra”, permitió la transmisión oral de generación en generación de valores profundamente ligados a la naturaleza y a una cosmovisión holística, como la preservación misma este idioma originario.

El curso busca revitalizar el idioma “Mapuzungun” en el ámbito local. Para ello pone en valor la Cultura Mapuche de acuerdo a su propia cosmovisión con el objetivo de comprender la conformación lingüística.

En el primer nivel introductorio se pretende que el estudiante pueda adquirir elementos básicos para iniciarse en el dominio de la lengua originaria e interactuar en situaciones comunicativas sencillas y cotidianas.

Fuente aquí

Página 48 de 64