Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19

Autor: Gerardo Szalkowicz. Mayo, 2020

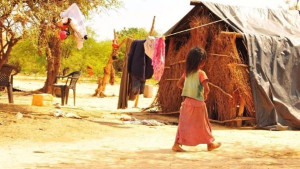

Sin servicios básicos, excluidos por el sistema de salud, sin documentación para acceder a programas sociales y con caminos cortados que impiden abastecerse de alimentos, ¿cómo impacta la pandemia en las comunidades indígenas de Latinoamérica?

“En esta pandemia no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.

Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.

Pueblos indígenas sin contacto

El catastrófico impacto de las enfermedades nuevas es una de las razones por las que hay más de 100 pueblos indígenas en la Tierra actualmente que evitan deliberadamente la interacción con foráneos. Se los conoce como pueblos indígenas no contactados y la mayoría viven en la Amazonia. Sus experiencias previas de contacto con forasteros condujeron, en la mayoría de los casos, a muchas muertes, por la violencia y las enfermedades, a manos de quienes invadieron sus tierras para robar sus recursos. Muchas personas no contactadas huyeron o son los descendientes de supervivientes de la fiebre del caucho en la Amazonia que tuvo lugar a principios del siglo XX; algunos habrán sufrido ataques genocidas hace décadas, otros incluso más recientemente.

No hay nada romántico en vivir evitando el contacto. Tiene que ser duro. Imaginate ser el último de la tribu, el único superviviente que atestiguó la masacre de su pueblo y ahora vivis completamente solo. Este hombre solitario vive en un pequeño pedazo de bosque en la Amazonia, rodeado de agricultores y granjeros hostiles. No sabemos quién es, el nombre de su tribu o qué idioma habla. Su pueblo probablemente fue masacrado a manos de agroganaderos que invadieron su región a toda velocidad durante los años 70 y 80. Utilizaban pistoleros para perseguir y asesinar a indígenas no contactados y así reclamar la tierra como suya. Hoy en día rechaza furiosamente todo contacto y continúa cazando y cultivando sus huertos. Cuando muera, todo vestigio de su pueblo, su lengua, su conocimiento, habrá desaparecido para siempre.

Para algunas tribus, estos esfuerzos por sobrevivir les han supuesto adaptar toda su forma de vida: se han visto forzados a abandonar la vida en aldeas y el cultivo de sus huertos para acostumbrarse a la vida nómada como cazadores-recolectores y así dejar las mínimas huellas posibles en la tierra, y poder escapar rápidamente para evitar su descubrimiento y contacto.

Nunca saben cuándo llegará el próximo ataque, cuándo la siguiente ola de epidemias asolará sus hogares. Algunos vivían prácticamente en silencio para evitar que les descubrieran, imitando las llamadas de las aves y los animales del bosque para comunicarse, siempre pendientes de sonidos extraños. El pueblo de los Avá Canoeiros se escondía en cuevas durante el día y cazaba por la noche, siempre preparados para huir tras el grito de alarma de los macacos; incluso dejaron de tener hijos.

El temor por la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados en Brasil es cada vez mayor a medida que el coronavirus amenaza con arrasar el país. El servicio de salud indígena es precario y está infrafinanciado en el mejor de los casos. El presidente Bolsonaro insiste en negar la pandemia. Su Gobierno quiere facilitar que los agentes gubernamentales puedan establecer contacto con pueblos indígenas no contactados, contraviniendo la vital política brasileña de no contacto.

Numerosas organizaciones indígenas temen que misioneros evangélicos aprovechen la tesitura para contactar con dichos pueblos. La Misión Nuevas Tribus (ahora conocida como Ethnos360 en EE UU), una de las organizaciones misioneras más radicales, precisamente acaba de comprar un nuevo helicóptero que, según ha anunciado su presidente, va a servir para “abrir las puertas para contactar a diez grupos humanos adicionales que viven en completo aislamiento”. Líderes indígenas del Valle del Javarí han denunciado los planes de la organización misionera describiéndolos como “un ataque genocida”.

Las estadísticas son estremecedoras. Las pérdidas poblacionales derivadas de enfermedades introducidas durante y tras el contacto han sido catastróficas. Más del 50% de la tribu de los Matis murió después del primer contacto en los años 70. Prácticamente todos sus chamanes con conocimientos médicos perecieron a medida que la gripe los diezmaba.

Bina Matis, superviviente de la epidemia, contó a Survival: "Al principio tuvimos mucho miedo de los blancos porque siempre quieren matarnos. Así que salí corriendo al bosque. Luego bajamos al campamento de FUNAI [Fundación Nacional del Indio] y ese fue nuestro primer contacto. Nos dieron hachas y machetes y también nos llevamos dos perros. Intenté hablar con los blancos, pero no entendían. Nos contagiamos de enfermedades en su campamento y entonces todo el mundo se fue corriendo al bosque... Enfermamos de neumonía. Mucha gente murió. La enfermedad afectó a todos y ahora ya no tenemos más chamanes".

Si los gobiernos no logran proteger las tierras indígenas y son incapaces de hacer cumplir la cuarentena, el coronavirus probablemente acabará completando el genocidio de los pueblos no contactados de la Amazonia, que comenzó con las primeras invasiones europeas hace más de 500 años.

Hace pocas semanas, el chamán y portavoz Yanomami Davi Kopenawa hacía un llamamiento a la ONU pidiendo su apoyo para los yanomamis no contactados que podrían ser muy pronto exterminados por los mineros de oro invasores: “Los indígenas en este momento están rodeados… No conozco sus hogares mejor que tú. Solo los vi desde el cielo, desde la avioneta. Nunca los he visitado a pie. Nunca hemos hablado. Por eso estoy tan preocupado. Es posible que pronto sean exterminados… Los buscadores de oro acabarán sin duda con ellos, matándolos con sus fusiles y con sus enfermedades, con su malaria y sus neumonías”. Es posible que los peores temores de Davi acaben por cumplirse ahora: la primera muerte por coronavirus entre el pueblo yanomami acaba de confirmarse.

La forma de vida de los pueblos indígenas no contactados es enteramente autosuficiente y sostenible. Cualquier argumento que afirme que deberían ser contactados por su bien está totalmente equivocado. Poseen conocimiento enciclopédico de su tierra, las plantas y animales, y sus tecnologías finamente ingeniadas y sus habilidades únicas, perfeccionadas a lo largo de generaciones, indican que pueden obtener comida, ropas, medicinas, herramientas, materiales de construcción y cualquier otra cosa que necesiten de manera completamente autónoma; lo único que necesitan es su tierra. Cuando el territorio de los pueblos indígenas no contactados se protege adecuadamente, ellos continúan prosperando.

Durante más de 50 años, Survival International ha luchado en todo el mundo para que las tierras de los pueblos indígenas no contactados sean protegidas de manera firme y segura. Luchamos en defensa de su decisión de vivir en aislamiento, por su supervivencia, que debe ser respetada por todos.

Fiona Watson es directora de investigación y campañas de Survival International.

Fuente aquí

Salta. Pueblos originarios reclaman políticas públicas propias

Salud, tierra y agua.

En medio de la emergencia, en la semana en que tres niños wichi murieron por desnutrición, referentes indígenas de siete pueblos se reunieron en Tartagal para debatir sobre su realidad.

Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También, el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.

Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de enero en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.

Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional.

En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. De entrada hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la "participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten", en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud, estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, sigue sin reglamentarse.

Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.

El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua, y, bajo la consigna "sin agua no hay vida", hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.

Títulos comunitarios

En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral.

Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante, debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria.

Por estos motivos, la 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.

Instituto indígena, intervención estatal

En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la "elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este".

Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que "subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención" porque "no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.

El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia.

Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de "Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta".

Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o "Cepeís", como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que "se respete la reglamentación del INAI"

Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la "Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas".

Embarcación pide espacio

A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar.

Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia.

De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación.

El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.

Fuente: Diario Página 12 aquí

Pueblos Originarios: la deuda pendiente

El gobierno de Alberto Fernández enfrenta un problema: el rápido financiamiento con actividades extractivas para afrontar la crisis implica también un veloz deterioro de las condiciones ambientales. ¿Cómo lidiará con esta tensión? ¿Qué políticas deberían diseñarse para los pueblos originarios afectados? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean? Alejandro Balazote y Sebastián Valverde sostienen que el desafío es elaborar una agenda pública que implique una reparación histórica para estos grupos y, a la vez, tenga consecuencias concretas en el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

El gobierno de Alberto Fernández abre y reformula interrogantes que, durante el descalabro socioeconómico de la gestión macrista, fueron obturados. Los últimos cuatro años debimos enfocarnos en minimizar la pérdida de derechos que considerábamos ―hasta hacía poco tiempo― inalienables, denunciar la transferencia obscena de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía y expresar nuestra solidaridad con reclamos urgentes de los sectores sociales más vulnerabilizados. Hoy, uno de los desafíos del nuevo Gobierno es diseñar una nueva estructura productiva para el financiamiento y el funcionamiento del Estado. Abordar este campo complejo y multidimensional abre una infinidad de preguntas.

¿Cómo se financiarán los gastos para atender urgencias como la pobreza y la alimentación de millones de argentinos que pasan hambre? ¿Cuál es la estructura impositiva que permitirá obtener estos recursos? ¿Cómo conciliar el voraz requerimiento de recursos que demanda el complejo agroexportador con el invalorable aporte que realiza la producción familiar? ¿Cuál será el rol de los pequeños productores familiares en la producción de alimentos? ¿Cómo será encarada la cuestión ambiental? ¿Cuáles serán las políticas implementadas en relación con los pueblos originarios de nuestro país? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean a partir del cambio de Gobierno? Nos detendremos en este último sector social, ya que hace décadas que nos dedicamos a investigar y desarrollar diferentes trabajos junto con los pueblos indígenas y, en particular, con el pueblo mapuche.

Queda claro que las actividades extractivas generan ingresos fiscales casi inmediatos y esto resulta fundamental para las arcas exhaustas de un Estado desfinanciado. El balance del 2019 de los ingresos del Estado, por ejemplo, da cuenta de los aportes provenientes del rubro “Derechos de exportación” por 398.311 millones de pesos ($). A esta cifra se le suma que las retenciones a las exportaciones se incrementaron de forma notable (248,9% de suba) respecto de 2018 –cuando este valor era de 114.160 millones de pesos- como resultado del aumento del tipo de cambio nominal y el aumento en las proporciones recaudadas. Además de representar una fuente de divisas “frescas” en dólares, compensan la baja en otros rubros como los basados en el consumo.

Pero la capacidad contributiva del complejo agroexportador, más allá de las tensiones de su aplicación, es proporcional al impacto ambiental que genera. Las rentas extraordinarias que se obtienen impulsan el corrimiento de las fronteras agrarias y, por ende, el desplazamiento de miles de agricultores familiares, pequeños productores y campesinos indígenas, así como la destrucción de bosques y montes nativos. El rápido financiamiento del Estado implica también el veloz deterioro de las condiciones ambientales. Si bien el extractivismo clásico de los gobiernos conservadores y el neoextractivismo de los gobiernos progresistas latinoamericanos de los primeros años del siglo XXI se diferencian, según Gudynas, en relación con la apropiación de lo producido, generan similares efectos ambientales.

En este escenario, el nuevo Gobierno deberá enfrentar múltiples desafíos: reparar lo dañado, reconstruir lo destruido y rearmar una estructura estatal que garantice la efectiva implementación de las diversas líneas políticas diseñadas.

Rituales, bloqueos y aislamiento: indígenas colombianos contra el coronavirus

Abril, 2020

En las entrañas de la selva colombiana y atrincherados para restringir el ingreso a sus resguardos, los pueblos indígenas del país buscan refugios para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19 en sus territorios y echan mano de sus conocimientos ancestrales para enfrentar la pandemia.

Las comunidades indígenas, que representan el 4,4 % de la población colombiana (1.905.617 de habitantes), han establecido una estrategia de prevención nacional que incluye, entre otras medidas, el bloqueo de vías permitiendo únicamente el ingreso de vehículos que transporten alimentos y productos de primera necesidad para su subsistencia.

“La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones específicas: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó a Efe Ángel Jacanamejoy, secretario general de las Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia.

La guardia indígena, un organismo de defensa de los derechos, el territorio y la autonomía de las comunidades étnicas, se organizó desde La Guajira hasta el Amazonas para impedir el ingreso de personas ajenas a las poblaciones como turistas, visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG o cooperantes internacionales.

Las primeros en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan pueblos como los arhuacos, kogis,wiwas o kakuamos, quienes pidieron al Gobierno que prohibiera el ingreso de turistas al Parque Nacional Tayrona, uno de los grandes atractivos de Colombia.

La medida se extendió por casi todo el país y los pueblos fueron cerrando poco a poco sus fronteras, advirtiéndole al Gobierno de las necesidades de muchas de sus comunidades, algunas de ellas sin un acceso al agua que garantice su higiene para evitar el contagio.

Contingencia para una bomba de tiempo

La comunidad indígena es uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19, pues según un informe del 2016 del Ministerio de Salud, las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en estas poblaciones.

Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de la mitad de esta población vive bajo la línea de pobreza y más del 40 % se encuentra en la pobreza extrema, lo que dificulta su acceso a servicios básicos tan necesarios para enfrentar la pandemia.

Por esa razón, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso en marcha un plan de contingencia para “evitar que la pandemia llegue y se propague en los territorios indígenas” de la mano del personal de salud, los médicos tradicionales, la guardia indígena y estructuras del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

La estrategia, articulada con autoridades nacionales, pretende fortalecer los sistemas de medicina tradicional de los pueblos a través de sus plantas, usos y costumbres, y gestionar con el Gobierno la ayuda humanitaria para que las comunidades puedan recibir alimentación, prevención y agua potable.

Hoy más que nunca, los indígenas promueven la práctica de sus conocimientos ancestrales, de su propia medicina y de los rituales con los que se conectan con la naturaleza para ahuyentar, dicen ellos, a los espíritus.

Las comunidades incluyeron, entre sus medidas de prevención, danzas ancestrales y bebedizos con plantas medicinales como sahumerio, ruda, romero y manzanilla, a los que les han atribuido propiedades sagradas.

“Todo esto hace parte de un gran fortalecimiento de la espiritualidad como el elemento que históricamente nos ha permitido ser fuertes física y emocional”, detalló Jacanamejoy.

Por su parte, los indígenas Nukak, en el departamento del Guaviare, solicitaron al Gobierno nacional dotaciones de alimentos y medicamentos para aislarse en sus reservas ecológicas, muchas de ellas erigidas en las montañas del país.

Página 39 de 64