Chillán, Chile, 28 y 29 de septiembre de 2024

– La Red Mujeres Rurales de Argentina participó en el III Encuentro Internacional de Mujeres Rurales y en el lanzamiento del Decenio Interamericano por los Derechos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales de las Américas 2024 – 2034, aprobado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El encuentro, organizado por Red LAC y FUNMUJERRURAL-E, con el apoyo de la Gobernación de Ñuble, INDAP, PRODEMU, SEREMI de la Mujer y FAO Chile, reunió a cerca de 200 mujeres de 13 países, representando a Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Perú, México, Uruguay y España.

Las participantes discutieron la situación de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe, enfocándose en los aprendizajes, desafíos, compromisos y acciones para reducir las brechas de desigualdad. Se estableció una agenda para el decenio que incluye temas como recursos naturales, liderazgos juveniles, participación ciudadana y política, cambio climático y su impacto en la producción rural, y el fortalecimiento organizativo y de las redes de mujeres rurales.

El encuentro facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos, destacando la visibilización y el empoderamiento de las mujeres rurales como agentes de desarrollo en la región.

Las actividades incluyeron una Feria Internacional de Mujeres Rurales en el Paseo Arauco de la ciudad de Chillán, talleres de autocuidados, propuestas culturales y un intercambio de experiencias en el desarrollo productivo de las mujeres rurales latinoamericanas.

Presentes en el lanzamiento

Participaron del acto de lanzamiento del decenio y del encuentro, por Chile, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo; la directora nacional de PRODEMU, Cristina Martín; el director nacional de INDAP, Santiago Rojas; y Eve Crowley, representante de la FAO en Chile.

También estuvieron presentes la secretaria de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (RedLAC), Luz Haro; Priscila Zúñiga, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); y la presidenta de la Asociación de Familiar y Mujeres del Medio Rural de España (AFAMMER), Carmen Quintanilla, entre otras representantes mundiales.

Fuente aquí

Una investigación en ocho pueblos fumigados de Santa Fe, Argentina, que involucró a 27.000 personas, confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Los jóvenes de estas localidades tienen 2,5 veces más probabilidades de morir de cáncer que quienes viven lejos de zonas con uso de pesticidas. El agronegocio, los gobiernos que fomentan el modelo y los impactos en la salud.

Investigación de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Risario confirma que "vivier en Pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer"

Investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (Inssa-UNR) publicaron un trabajo científico que demuestra que la incidencia del cáncer en la población expuesta a los agrotóxicos es significativamente mayor en comparación a la población general. Para esto se analizaron ocho pueblos del área de producción agroindustrial de Santa Fe y confirmaron que el porcentaje de muertes por cáncer supera ampliamente a la media nacional. En el caso de la población joven, la mortalidad es 2,5 veces mayor que en el resto del país.

La investigación se hizo a través de encuestas a familias de ocho pueblos: Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa, ubicados en el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Allí los domicilios se ubican a una distancia de entre cero y 400 metros de los campos donde se realizan las aspersiones. Se encuestaron a 27.644 personas, lo que representa el 68 por ciento de la población total de esas comunidades. El análisis de las respuestas confirmó la hipótesis: vivir en pequeños pueblos rurales cercanos a las aplicaciones de pesticidas tiene un impacto negativo en la salud, concretamente en los resultados de cáncer.

El trabajo, titulado “Incidencia de cáncer y tasas de mortalidad en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con plaguicidas”, fue realizado por los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough y publicado en la revista Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global).

Las localidades estudiadas fueron seleccionadas debido a su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie que las rodea son destinadas a la producción de cultivos asociados a pesticidas (maíz, soja, trigo), según datos del Ministerio de Agricultura considerados para la investigación. El objetivo del relevamiento fue estimar las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en pequeñas localidades rurales argentinas afectadas por los agrotóxicos y comparar estas estimaciones con índices de la población general argentina.

Los datos estadísticos fueron obtenidos mediante "campamentos sanitarios", experiencia en territorio de la materia Práctica Final del último año de la carrera de medicina (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Realizados entre 2010 y 2019, cientos de estudiantes y docentes de la UNR se instalaban en una localidad y realizaban mediante detalladas encuestas un relevamiento socio-sanitario. Lograron hacen 40 estudios y obtuvieron pruebas del impacto del modelo de agronegocio en la salud de la población. La nueva gestión de la Facultad de Ciencias Médicas eliminó los campamentos sanitarios de la currícula universitaria.

Investigación de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Risario confirma que "vivier en Pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer"

Cáncer y agroquímicos: los resultados del estudio

Para la investigación se consideraron tres índices a comparar entre los ocho pueblos seleccionados y las cifras generales de Argentina en relación al cáncer: la tasa de incidencia (cantidad de casos), muertes por esta enfermedad cada 100 mil habitantes para el grupo de edad joven (entre 15 y 44 años) y porcentaje de muertes por cáncer en relación a otras causas de fallecimiento para el segmento joven y los grupos de edad avanzada (más de 45 años). Los tres mostraron valores significativamente más altos para los pueblos expuestos a pesticidas. Por esto, los autores del trabajo resaltan la necesidad de políticas públicas concretas al respecto.

El número de casos detectados entre las mujeres de esos pueblos fue de 63 (con una incidencia cada 100 mil habitantes de 347, mientras que en Argentina la incidencia es de 209 casos cada 100 mil habitantes). En varones los diagnósticos fueron 43 (la incidencia cada 100 mil habitantes fue de 237, por encima de la incidencia nacional de 223). En total se contabilizaron 106 casos en las ocho localidades, con una incidencia de 291 sobre cien mil habitantes frente a una incidencia nacional de 212 casos cada 100 mil habitantes.

A través de un comunicado, la ANT se refirió a la movilización de campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz por la entrega de tierras en el país

Juan Manuel Arias Montenegro

Por

Juan Manuel Arias Montenegro

En la mañana del lunes 8 de julio de 2024, al menos 250 personas, entre campesinos y firmantes de paz se congregaron frente a la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá para exigir una reforma agraria efectiva. La protesta comenzó en las primeras horas del día, con algunos manifestantes intentando ingresar a las instalaciones de la entidad.

Al respecto, la ANT compartió un comunicado en su cuenta de X en el que aseguró que se ha mantenido una conversación permanente con el movimiento campesino, lo que refleja el compromiso del Gobierno nacional con la reforma agraria.

Alejandro Gaviria respondió a la denuncia de Petro del supuesto golpe de Estado: “Parece cómico, un asunto de ficción”

En ese sentido, la ANT aseguró que “la reforma agraria de este gobierno es una oportunidad única para el campesinado en la historia de Colombia”, por tal motivo, explicó que se han desarrollado esfuerzos administrativos y de trabajo en el campo que han permitido significativos avances como, por ejemplo, “la compra más grande de tierras en la historia de la reforma agraria en este país, con alrededor de 25 mil hectáreas”.

De acuerdo con el comunicado, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que es consciente de que las motivaciones detrás de la movilización de los campesinos “son producto del resultado de compra y entrega de tierras en el país”, por lo que aseguraron que se han llevado a cabo mesas de trabajo con las organizaciones campesinas para mantener un diálogo permanente.

Sigue la pelea entre María Fernanda Cabal y Petro: “Lea la Constitución, esa que usted juró respetar y que hoy desconoce de manera ligera”

Según la ANT, entre la entrega de tierras que se han realizado en lo que va corrido del año, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se les ha entregado “53 fincas, impactando Atlántico, Bolívar, Meta, Cauca, Córdoba, Boyacá, Magdalena, Valle del Cauca, Sucre, Antioquia y Cesar”, por lo que se mantendrán los compromisos pactados y el plan de trabajo.

Por lo tanto, “La Agencia Nacional de Tierras está dispuesta y a voluntad de establecer los mecanismos posibles para que los y las campesinas se puedan quedar con la mayor tranquilidad, responsabilidad y las mejores condiciones de dignidad posibles”.

La protesta

Los manifestantes responsabilizaron a la ministra de Agricultura saliente, Jennifer Mojica, por la falta de avances en la implementación de la Política Integral Agraria en el país.

En medio de las protestas que se registraron en la capital, los manifestantes se refirieron a los terrenos que se han comprado en varios departamentos del país como, por ejemplo, Huila, Putumayo, Meta y Casanare y que no han sido entregados por la entidad.

El congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, denunció recientemente la falta de progreso en varios indicadores relacionados con el sector agropecuario dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del presidente Gustavo Petro.

Cadavid señaló que, según información proveniente del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, se ha registrado un avance nulo en al menos 11 indicadores importantes en casi dos años de gobierno.

Entre estos indicadores se encuentran la entrega de hectáreas a través del fondo de tierras y la formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural.

Al respecto, Cadavid declaró: “Después de haber hecho una verificación rigurosa con fuente y cifras del propio Gobierno Nacional hemos podido evidenciar que el sector agro carece de ejecución en programas tan importantes dentro de agencias como la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio. Esto da cuenta de que ya a dos años de funcionamiento del gobierno Petro es muy difícil que puedan alcanzar las metas que se habrían propuesto”.

Por tal motivo, el representante a la Cámara aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro dejó pasar la oportunidad de apoyar al sector de la agricultura, dado que no pasó de sus discursos al no ejecutar el presupuesto correspondiente.

“El Gobierno Petro botó la oportunidad de darle un aire importante al sector de la agricultura, se quedó en los discursos y la nula ejecución. No han tenido la capacidad técnica, precisión y la eficacia ejecutiva que necesita un gobierno para darle cumplimiento a unas metas específicas”, concluyó el congresista.

Fuente aquí

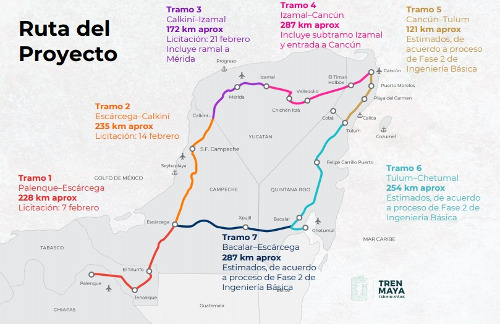

Ciudad de México, (29 febrero 2024).- Hoy nos sumamos a las protestas de miles de personas, organizaciones y comunidades locales que luchan por evitar los devastadores impactos del megaproyecto llamado Tren Maya en la Península de Yucatán. Desde Greenpeace reiteramos la exigencia que hemos tenido hacia el Gobierno Federal desde que estas obras iniciaron: que actúe con apego a la ley.

Sin embargo, hoy se inaugura el Tramo 5 Norte bajo la ilegalidad y el mismo proceder de los segmentos que ya han sido abiertos al público. Todos los tramos hasta hoy inaugurados se han construido sin que las autoridades encargadas del proyecto (FONATUR) presentaran con antelación las respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) a las que la ley les obliga. En repetidas ocasiones se han topado con la valiente resistencia de comunidades y organizaciones que les han obligado a presentar tales evaluaciones. Sin embargo, la información que se les ha presentado ha sido imprecisa, con datos insuficientes o falsos, generando una situación de desconocimiento sobre los verdaderos impactos que este megaproyecto implica en términos ambientales.

La Península de Yucatán se enfrenta a una devastación sin precedentes. A lo largo y ancho de su territorio se ha documentado la presencia de megaproyectos extractivistas como inmensas granjas de cerdos, la especulación inmobiliaria en alarmante aumento ante la demanda de un turismo masivo y depredador, agroindustria a base de siembras ilegales de transgénicos y monocultivos, todos estos regidos por un despojo masivo de tierras. A estos se suman los impactos del tren maya, su conector principal.

El Presidente dijo “Ni un solo árbol se va a tirar”. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 10 millones de árboles han sido arrancados a la Selva Maya. Ha sido deforestada más de la mitad de las casi 11 mil hectáreas de selva sobre las que se ha construido el tren. El 87% de esa deforestación se ha hecho ilegalmente, sin ninguna autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (1).

Los riesgos de colapso en suelos kársticos y amenazas a reservas de agua dulce deben ser plenamente considerados y evitados. Tienen que tomarse medidas por los impactos de la obra que ya han sido ampliamente documentados y alertados por organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia desde fines de 2018 (2). Incluso en la Manifestación de Impacto Ambiental, elaborada por el entonces CONACYT, se señalaron impactos entre Playa del Carmen y Tulum, incluyendo colapsos de cuevas, alteración del flujo de agua e impactos adversos severos para especies amenazadas de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellos el jaguar, el mono araña, mono aullador, ocelote, tigrillo, pecarí de labios blancos y el manatí del Caribe. (3) El acuífero maya es un gran recurso no solo para la región, sino para México y el planeta.

Se ha evidenciado también que en numerosas ocasiones las consultas a los pueblos y comunidades han carecido de verdadero consentimiento. La ruta del tren atraviesa 177 territorios indígenas que se han visto afectados. A pesar de que el gobierno mexicano tiene la obligación legal de consultar a esos pueblos indígenas, esto no ha sido más que una simulación. La voz de numerosas comunidades se ha alzado en distintas ocasiones sin que hayan sido escuchadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) incluso cuestionó la libre voluntad de los pueblos. (4) No hubo una consulta amplia, lo cual implica el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas del que México es parte.

Desde Greenpeace hemos trabajado con las comunidades mayas, quienes se han unido para preservar su territorio y bienes comunes, rechazando el modelo de “desarrollo” extractivista impuesto. Han denunciado que los sistemas de producción local como la producción apícola y de chile jalapeño se están cayendo por la destrucción de la Selva y por el cambio a una producción masiva, completamente ajena a las técnicas tradicionales agroecológicas y sustentables que practican ancestralmente.

Sus voces han ido más allá. Han promovido un modelo de desarrollo alternativo basado en el trabajo libre, el conocimiento ancestral, así como la gestión sostenible de los recursos de manera colectiva. Las comunidades han dicho que requieren un desarrollo con y para la vida. El tren es un modelo de desarrollo impuesto, de carácter capitalista, extractivista y que pasa por encima de los derechos humanos y de la naturaleza (5).

Imponer este proyecto ha implicado el uso de la fuerza y la intimidación. Se blindó bajo la categoría de Seguridad Nacional acompañado de un aumento alarmante de la militarización en la región. La Suprema Corte de Justicia declaró esta medida inconstitucional en mayo de 2023 (6), pero el Presidente amplió la designación a toda la construcción relacionada con el tren. Las denuncias de hostigamiento por parte de las comunidades de la región han sido una constante sin que haya un cambio de política al respecto.

Exigimos que el gobierno obedezca la orden judicial de suspensión que actualmente existe para el tramo 5 Sur, que se entregue toda la información relacionada con los impactos ambientales de ese proyecto y que se implemente una política que verdaderamente integre las perspectivas de las comunidades mayas y locales de la región.

Fuentes:

Tren Maya. Análisis de la deforestación y gestión forestal. CartoCrítica. Disponible en: https://cartocritica.org.mx/2023/tren-maya-analisis-de-la-deforestacion-y-gestion-forestal/

https://www.scribd.com/document/393669560/Carta-Tren-Maya-y-Corredor-Tehuantepec-DEF#from_embed

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur. Resumen Ejecutivo. Pag. 45 Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/qroo/resumenes/2022/23QR2022V0020.pdf

Oficina de ONU en México critica al gobierno por Tren Maya. Disponible en: https://apnews.com/general-news-f85687dff6f045ed9a37811a6dba11da

Greenpeace México en: https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/51284/posicionamiento-del-foro-desarrollo-comunitario-biodiversidad-y-derechos-humanos-en-la-peninsula-de-yucatan/ . Información tomada el 27 de febrero de 2024 a las 16:00 hrs.

SCJN Invalida el Acuerdo por el que el Ejecutivo Federal emitió una declaratoria de interés público y seguridad nacional respecto de diversos proyectos y obras. Disponible en : https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7359

Contacto de prensa:

Prensa Greenpeace México

+525540845320

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Carlos Samayoa

+52 9671259105

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Greenpeace México

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo un momento para reflexionar acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes.

Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años.

El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales.

En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades.

El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo.

Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades, rociándolas con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas.

Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador.

“Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes.

“Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos derechos humanos, actuando en favor de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin.

Suscriben: Greenpeace México, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Cohesión Comunitaria e Inovación Social, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. y el Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes.

Mayor información:

Greenpeace | Angélica Simón | 5534313544

Colectivo de Comunidades de Los Chenes | colectivo.maya.chenes@gma

Página 7 de 64