El brasileño, que fue asesinado el día 5 de junio en la Amazonia junto al periodista Dom Phillips, instruía a los nativos para que documentaran sus denuncias

São Paulo - 21 JUN 2022

El brasileño Bruno Pereira tenía las piernas llenas de picaduras de mosquitos, que se habían dado un banquete en su última expedición. Su trabajo ahora implicaba instruir a los nativos en nuevas tecnologías para que, combinadas con los saberes milenarios, pudieran documentar las invasiones ilegales de sus tierras y presentar a la policía denuncias sólidas. Él y varios colegas indigenistas les enseñaban a hacer y leer mapas, a utilizar GPS y drones, a elaborar informes. El experto de 41 años, asesinado el pasado 5 de junio en la Amazonia junto al periodista británico Dom Phillips, trabajó durante una década para el organismo oficial creado para proteger a los nativos. Pero, cuando en 2019 concluyó que la Fundación Nacional del Indio (Funai) se había desviado de su cometido oficial hasta convertirse en enemiga de esta minoría, pidió un permiso sin sueldo y empezó a velar por ellos desde la sociedad civil. Se alió con Univaja, la asociación que agrupa los siete pueblos del valle de Yavarí que, tras siglos de guerras entre sí, ahora defienden juntos sus tierras.

Era una autoridad sobre los indígenas no contactados por los blancos. Menos de tres meses antes de ser asesinado río arriba, fue entrevistado en la ciudad de Atalaia do Norte, la entrada del valle, para el reportaje Amenazados: las últimas tribus aisladas de Brasil, una crónica sobre quiénes los protegen y quiénes los amenazan. En el valle Yavarí viven más tribus de las que evitan el contacto con extraños que ningún otro lugar del planeta.

Gracias a la información reunida por los patrulleros indígenas sobre las invasiones, la policía confiscó en algunos casos capturas ilegales y detuvo a furtivos. Univaja sostiene que, en otras oportunidades, las autoridades hicieron caso omiso a sus informes, como uno reciente con detalles sobre la banda criminal que, según la asociación, estaría detrás de la pesca y la caza ilegal en el valle de Yavarí y a la que pertenecerían los pescadores furtivos acusados del asesinato.

Pereira se había convertido en alguien realmente incómodo, la Funai lo denunció por conflicto de intereses. Las amenazas contra él y los vigilantes indígenas del valle de Yavarí se multiplicaron.

Era uno de los profesionales más respetados y amenazados del oficio. Su vocación era proteger a sus compatriotas indígenas, especialmente a los no contactados por los blancos. Durante una entrevista contó que su próximo gran proyecto, junto a los patrulleros indígenas que estaba formando, era renovar la señalización de parte de los límites de la tierra indígena Yavarí. Una expedición de 350 kilómetros por la selva con un doble objetivo: fijar los lindes para disuadir a los que palmo a palmo comen terreno ilegalmente a la jungla para cultivar, y reforzar la conexión de los indígenas con ese rincón de su tierra. Apasionado de su oficio, era consciente de que habían pateado un avispero.

Un pescador furtivo confesó el doble asesinato y dónde enterró sus cuerpos. Los allegados de las víctimas, que estuvieron 11 días desaparecidas, han criticado la celeridad con la que la policía pretende descartar un posible asesinato por encargo. El reportero, colaborador de The Guardian, The Washington Post, y otros medios, acompañaba a Pereira para recabar información para un libro.

El británico era un periodista musical que, 15 años atrás, había desembarcado en Brasil para cambiar de aires por una temporada y escribir sobre la vibrante escena musical de São Paulo. Le gustó el país, se fue quedando y comenzó a trabajar como freelance para medios internacionales. En los últimos tiempos estaba dedicado a temas medioambientales. Profesor voluntario de inglés en favelas, vivía con su esposa, Alessandra Sampaio, en Salvador de Bahía.

Pereira era un veterano con muchas expediciones en su espalda y sorprendía a sus colegas con una resistencia infinita en aquel ambiente tan hostil. Estos días ha viralizado un vídeo suyo. Se le ve relajado, feliz, sentado en la espesa vegetación mientras entona una canción en alguna de las lenguas indígenas que hablaba.

Pero también explicó el creciente riesgo que corren quienes protegen las tierras indígenas y a sus habitantes en Amazonia. Sufría amenazas hacía años. Siempre iba armado. Tomaba otras precauciones, prefirió no ser fotografiado. En el valle de Yavarí, como en otras regiones de Amazonia, confluyen múltiples ilegalidades, poderosos intereses y rutas de la droga. Las amenazas comenzaron cuando aún era funcionario de la Funai. A uno los colegas con los que trabajaba en esa época en el valle de Yavarí lo mataron a tiros en un crimen que no ha sido resuelto.

Pereira fue destituido en la Funai después de que liderara una gran operación contra la minería ilegal, que acabó con la confiscación de decenas de embarcaciones. Era principios de 2019. Hacía solo unos meses que Jair Bolsonaro había llegado a la presidencia con su discurso a favor de autorizar la explotación de las tierras indígenas —ahora prohibido por ley— que considera a los nativos y el medio ambiente un obstáculo para el desarrollo económico. Cayó en desgracia para una administración que apartó a técnicos experimentados y colocó al frente de la política indigenista a policías y militares.

Aunque estaba instalado con su familia en Belém (Pará), pasaba temporadas en el valle de Yavarí. El indigenista Pereira nació en Recife (Pernambuco), estudió allí periodismo y hasta ejerció el oficio antes de convertir su interés por los indígenas en su profesión. Deja pareja, la antropóloga Beatriz Mato, y tres hijos.

Fuente aquí

La Declaración de los Derechos Campesinos en la ONU

La aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha de más de 17 años de La Vía Campesina que, junto con aliados, logró impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el debate sobre el rol y situación del campesinado.

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.

Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.

En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.

La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.

En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.

Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.

A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.

Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.

En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.

En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.

Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH

En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.

Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.

En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.

Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.

Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.

El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.

Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.

Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.

Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.

La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.

Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.

Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.

Derechos campesinos y obligaciones de los Estados

La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.

Algunos elementos para destacar:

El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.

El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.

El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.

Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.

La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.

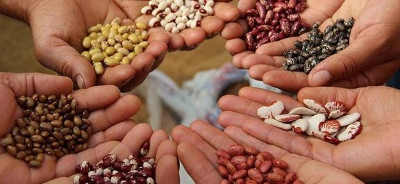

En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.

Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.

En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.

La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.

Nuevos desafíos

Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.

Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.

En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.

Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

– Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento Por la tierra y derechos campesinos

Fuente aquí

En consonancia con la ONU, Bolivia promulga una Ley que declara al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas.

Los pueblos originarios representan la mayor diversidad cultural del mundo y hablan la mayor parte de los idiomas. Sin embargo, tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema y sus lenguas y tradiciones están bajo constante amenaza.

Con el fin de revalorizar, revitalizar, conservar y desarrollar las lenguas indígenas originarias de Bolivia, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, promulgó una ley que declara al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas en el país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en noviembre de 2019 proclamando ese Decenio con el fin de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas originarias y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas y de tomar medidas urgentes a nivel nacional e internacional

La UNESCO ha identificado en Bolivia 30 lenguas indígenas en nivel vulnerable o en peligro de extinción debido a que la mayoría de los niños las hablan, pero su uso está restringido a determinados ámbitos como el hogar familiar. En ciertos casos, los niños ya no hablan la lengua originaria.

Los pueblos indígenas representan el 6,2 % de la población mundial con más de 370 millones de personas y más de 90 países con comunidades indígenas.

De acuerdo al Censo de 2012, el 41% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48%. El de 2022 arrojará cifras más actuales que servirán para la implementación de la nueva Ley.

Sobre la Ley

La Ley, promulgada el 21 de abril, establece la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas para prevenir la desaparición de las lenguas originarias en Bolivia. Durante la promulgación, el presidente Arce afirmó que “Bolivia ha mostrado al mundo entero que se debe respetar a los pueblos originarios en todas sus manifestaciones culturales, expresiones y lenguas”. Asimismo, informó que su país ha desarrollado un Plan Estratégico para el Decenio.

El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia ha participado en este proceso como parte del Comité Directivo Interinstitucional y del Comité Técnico de Redacción.

“El país cuenta con la normativa favorable respecto del uso de las lenguas indígenas y originarias. El plan busca atender otras áreas de intervención del Estado que, además de la educación, deben contribuir a la vitalidad y sostenibilidad de las lenguas indígenas. Se trata de hacer efectiva y consolidar la oficialidad de las lenguas”, dijo el presidente Arce.

La coordinadora residente de la ONU en Bolivia, Susana Sottoli, destacó la iniciativa del gobierno boliviano para garantizar el uso de los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios en todas las instancias del Estado.

“El cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos en general y los derechos de los Pueblos Indígenas en particular se verá favorecido si logramos trabajar conjuntamente para que puedan hacer uso de sus lenguas. Bolivia se adelanta con la promulgación de esta ley enmarcada dentro del Decenio Internacional de las lenguas Indígenas. ”, resaltó en el evento la coordinadora residente.

Las lenguas originarias son clave como sistemas de conocimiento, al igual que para el desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y reencuentro, la inclusión social, la reducción de la pobreza y la protección y fomento de la diversidad cultural y del patrimonio.

Derechos de los Pueblos Indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha tenido una influencia positiva en la redacción de varias constituciones y leyes, y ha contribuido al desarrollo progresivo de marcos jurídicos y políticas internacionales.

La década para la preservación de los idiomas originarios fue antecedida por el Año de las Lenguas Indígenas, celebrado en 2019 por mandato de la Asamblea General de la ONU con el fin de concienciar sobre la necesidad de su conservación, revitalización y promoción.

Fuente aquí

El autor del programa de Gabriel Boric en temas mapuches, y tras haber renunciado como asesor del Gobierno, analiza en entrevista el conflicto en el sur de Chile

Viernes 27 de mayo de 2022. Santiago de Chile

El constitucionalista mapuche Salvador Millaleo (Talca, 49 años), uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, fue el hombre clave del programa presidencial de Gabriel Boric en estas materias. Militante de Revolución Democrática del Frente Amplio de izquierda, el académico de la Universidad de Chile ha sido uno de los cerebros de una propuesta de Constitución marcada por la plurinacional y debutó en marzo en La Moneda como coordinador de temas indígenas del Ministerio del Interior, liderado por Izkia Siches.

Luego de un aterrizaje complejo de Siches en la cartera, marcado por un atentado en un viaje a una comunidad indígena a tres días de asumir, Millaleo renunció al cargo tempranamente. En esta entrevista, la primera que concede desde entonces, analiza el conflicto “entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, como lo llama, la decisión del Gobierno de decretar un Estado de excepción acotado en la zona –pese a las promesas de campaña de sacar a los militares– y reivindica la vía política. Todo, en medio de un recrudecimiento de la violencia en La Araucanía.

Pregunta. ¿El Gobierno se encontró con una realidad más compleja en el tema indígena?

Respuesta. El tema indígena no es fácil para nadie. Se requiere mucha preparación para desarrollar estrategias políticas eficaces en un tema tan complejo. Se ha requerido tomar las cosas con mayor calma y mayor planificación y, sobre todo, entender que esto no se puede hacer –ni siquiera ahora– sin las fuerzas políticas mapuche más relevantes que están dispuestas al diálogo institucional. La posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados, en tanto, quizás fue sobrevalorada.

P. ¿Cómo describiría lo que ocurre en La Araucanía y en las zonas vecinas?

R. Es la profundización de un conflicto que tiene raíces históricas, pero que ha sido tan mal tratado que ha generado derivaciones ahora mucho más violentas. En términos internacionales, cuando uno lo explica en foros, este es un conflicto que sigue siendo de baja intensidad. De hecho, hay una variable de objetividad que se usa que es bastante cruel, el número de muertos. Y el número de muertos sigue estando en los estándares de baja intensidad, aunque está creciendo. Pero no es una guerra civil, no hay cientos de muertos.

P. ¿Es una guerrilla?

R. No, no califica para un conflicto armado interno. Pero lo problemático, por supuesto, es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en la calidad e intensidad. Porque cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada.

P. ¿Piensa, entonces, que se están dando las condiciones para hablar, ahora sí, de terrorismo?

R. No creo, todavía. Me atemorizaría pensar que fuera una profecía que se auto cumpla. Que, si el Estado lo maneja todavía más mal, alguna vez aparezca algo más fuerte.

P. ¿A qué se refiere cuando habla de un mal manejo del Estado?

R. Una perspectiva que ha sido muy determinante en el mal manejo del conflicto ha sido el populismo penal, un punitivismo que ha tachado esto de terrorismo desde hace 20 años y que aplicó la Ley Antiterrorista cuando se producían ataques a maquinarias y no comprometían la vida humana. Eso determinó que el Estado haya empezado a aplicar ciertas políticas de criminalización que lo único que hicieron fue agravar el conflicto hasta llegar a la actualidad donde, repito, los hechos han crecido en número e intensidad.

P. ¿Cómo se explica este aumento?

R. Hay dos factores. Uno, que la relación con el pueblo mapuche se deteriora mucho. El Estado no logra generar un acuerdo con el pueblo mapuche. Por eso, a partir de 2010, la protesta pacífica política y no violenta pierde intensidad, mientras que aumenta la violencia política, lo que indica el fortalecimiento de los actores radicalizados.

P. ¿Y el segundo factor?

R. Que cuando se retira el Estado, el espacio lo comienzan a llenar otros poderes –como el robo de madera–, que generan ingresos, recursos. No es, como dice la derecha, que todo el movimiento mapuche subversivo está en esto o en el narcotráfico, pero sí que hay ciertos grupos que tienen algún contacto y dentro de ciertos grupos, partes que sí y partes que no.

P. ¿Los financian?

R. El mito del populismo penal es que estos delitos son el gran motor de financiamiento de los grupos radicalizados, pero creo que todavía no es así. Todavía hay una oportunidad de conducir las cosas de otra manera.

P ¿En el fondo del asunto sigue estando la restitución de tierras?

R. El tema de las tierras, efectivamente, es la base del conflicto histórico y el motor de las primeras orgánicas. Pero esto ha ido evolucionando. Se agregan los conflictos socioambientales: se aprueban proyectos de inversión sin consulta indígena y eso genera tensiones territoriales. Ahora, además, tienes una segunda generación, donde ya tienes presos y parte del conflicto se explica por la situación de los que fueron apresados los años anteriores.

P. ¿Es nuevo el enfrentamiento entre los mismos mapuche?

R. Tiene que ver con la tensión entre los que tienen una lógica político-institucional, de participación política y protesta, versus la lógica de la acción directa. Y un segundo elemento, la infiltración de los fenómenos [del robo de madera y del narco] que provoca problemas internos incluso dentro de los grupos que están por la vía armada.

P. ¿Cree que seguirá aumentando la violencia en la zona mapuche?

R. La violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución.

P. ¿Cómo caracterizaría a los grupos que están por la vía política?

R. Fue un espacio que estuvo muy decaído hasta el proceso constituyente, que logra generar un espacio institucional que estaba completamente anulado. Ese espacio ha seguido avanzando y, en el marco actual, si quieres buscar noticias positivas, están todas en la convención. La convención ha generado normas que van en la dirección de solucionar las grandes demandas históricas del movimiento mapuche e indígena. Por cierto, esto está amenazado por un establishment que no quiere una nueva Constitución y sigue apostando por un rechazo en el referendo

P. ¿Cómo debería implementarse la nueva Constitución?

R. Los actores políticos, ya no la convención, deben establecer un diálogo con los dirigentes institucionales del mundo indígena y llegar a grandes acuerdos con ellos. Es un camino correcto, aunque no un camino que vaya a producir mágicamente resultados por sí mismo. Respecto al otro diálogo, con los grupos violentos, hay que ser realistas: un diálogo con todos los actores no es posible porque ellos mismos han cerrado la puerta.

P. ¿Es una propuesta de Constitución indigenista, en un país con un 13% de indígenas?

R. Es una propuesta de Constitución que toma en serio el tema indígena. Quienes la catalogan de indigenista, irresponsables, son los mismos que piden que se recrudezca el Estado de excepción y quieren dejar sin espacio para generar la única vía posible para una solución del conflicto.

P. Lo político parece ser el camino largo, pero ¿qué se hace en lo inmediato con la violencia en el sur?

R. Nuestro dilema está en estos dos imaginarios que nos han distorsionado la visión para enfrentar el asunto. Está, por una parte, el populismo penal, que dice que el problema se va a resolver en la medida que el Estado incremente la criminalización y la disposición de recursos para perseguir criminal –y ahora militarmente– a las violencias. Y, por otra parte, un imaginario romántico, que uno no puede negar que está presente en ciertos elementos de la izquierda: de pensar que estos grupos corresponden a revolucionarios que surgen de situaciones de inequidad. Esos dos elementos nublan el diagnóstico.

P. ¿Cómo se debe analizar, según usted?

R. Con realismo progresista. Aceptar que la situación es compleja, que se ha recrudecido, que es necesario hacer un trabajo de seguridad, pero un trabajo de seguridad que funcione. El Estado de excepción es populismo penal puro, porque implica desplegar militares que son fuerzas que no tienen la preparación para tratar con temas de orden público. Es muy difícil construir seguridad si no se hace en conjunto con el pueblo mapuche.

P. ¿Por qué cree que el Gobierno de Boric, pese a sus planes originales, decretó el Estado de excepción en la zona?

R. La presión ha sido muy fuerte –efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia–, pero todavía tengo la confianza en la visión del presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político. Y el Gobierno va a recibir una segunda oportunidad muy importante para encauzar su estrategia a partir de la aprobación de la nueva Constitución y su implementación. Lo crucial es retomar el camino político.

Fuente aquí

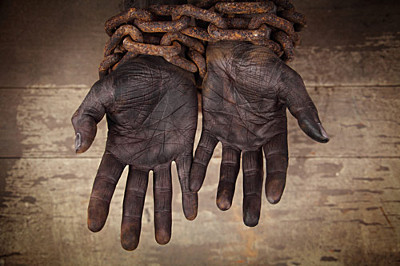

Rescatan a una mujer que era "criada" de una familia tras 72 años de esclavitud en Brasil, sin salario ni vacaciones.

Es el caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en el país, que celebra el 134º aniversario de su abolición

São Paulo - 14 MAY 2022

Se desconoce su nombre porque no ha sido divulgado por las autoridades, pero sí se sabe que tiene 86 años, que es negra y que fue explotada por una familia apellidada Mattos Maia. Es la víctima del caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en Brasil. A partir de la adolescencia y durante 72 años, trabajó como criada para tres generaciones de una familia sin cobrar un salario ni tener vacaciones. Su historia fue divulgada este viernes, precisamente en el día en que se conmemora el 134 aniversario desde que la princesa Isabel firmó la abolición de la esclavitud.

Cuando la anciana fue rescatada en una vivienda de Río de Janeiro hace dos meses, dormía en un sofá a las puertas de la habitación de la patrona —también octogenaria, de edad similar a la suya— de la que cuidaba. Su avanzada edad le impedía ya ocuparse de las tareas de limpieza o de planchar. La Auditoría Fiscal del Trabajo la localizó allí tras recibir una denuncia anónima. La víctima está desde entonces en un asilo al cuidado de los servicios sociales, intentando adaptarse a la libertad, a tomar sus propias decisiones. Todo un desafío tras una vida entera aislada del mundo más allá de las cuatro paredes de la casa.

Las autoridades publicaron esta imagen del sofá en el que dormía la mujer de 86 años, fuera del cuarto de su empleadora.

La víctima nació en una finca de la familia Mattos Maia, donde trabajaban sus padres, y en la adolescencia fue enviada a casa de los patrones a servir. Fue así que comenzó una explotación a la que estuvo sometida durante las siguientes siete décadas por tres generaciones. Por aquella época, en torno a los cincuenta, Getulio Vargas gobernaba Brasil por segunda vez y en Inglaterra una veinteañera era coronada como Isabel II.

Con los años, la familia y ella se trasladaron a Río capital. Los Mattos Maia, con los que ha vivido casi toda su vida, alegaron que no hay delito alguno, que ella es una más de la familia. Es un argumento esgrimido a menudo por los explotadores. El inspector que lleva el caso, Alexandre Lyra, ha explicado en declaraciones al portal G1, del grupo Globo, por qué considera que este no es de ninguna manera el caso. “Esta señora, de la que los empleadores dicen que es de la familia, aunque no lo es, se comporta de manera absolutamente sumisa. El empleador habla por ella. Cualquier respuesta que le pidamos a ella, es el empleador quien responde. Ella no custodia sus propios documentos. Los tiene el empleador”.

Un largo pasado de esclavitud

Brasil abolió la esclavitud en 1888, después del resto de los países de las Américas. El inhumano régimen estuvo vigente durante 350 años. Y hasta sus puertos fueron trasladados en barcos negreros cinco millones de personas, más que a ningún otro país del continente. Por eso, sus efectos son muy evidentes en la desigualdad que desgarra la sociedad brasileña hasta la actualidad. Los ciudadanos negros viven menos, son más pobres.

El año pasado, las autoridades rescataron a casi 2.000 brasileños explotados como esclavos, 27 de ellos ejercían de empleados domésticos. Desde que se tipificó el delito y comenzaron las inspecciones, 58.000 brasileños explotados en circunstancias gravísimas han recuperado la libertad. El caso de Madalena Giordano tuvo especial repercusión, quizá porque la familia que la explotó durante 40 años la casó con un pariente mayor que era militar para seguir cobrando la pensión. Las denuncias aumentaron. Y transcurridos unos meses, acusados y víctima llegaron a un acuerdo por el que la antigua criada fue indemnizada con el apartamento familiar.

Estos casos tan prolongados de empleadas domésticas convertidas en esclavas contemporáneas son especialmente dramáticos porque las víctimas pierden todo contacto con sus familias. Recluidas en los hogares, no tienen amigos, solo a la familia con la que viven y que a su vez las explota. “Ella no tiene noción de que estaba esclavizada”, ha explicado la directora del centro de mayores donde permanece mientras las autoridades buscan parientes suyos. Una especialista en trabajo esclavo entrevistada por Reporter Brasil explica que, aunque las víctimas suelen ser conscientes de que no son uno más en la familia, como no tienen otra opción, mantienen una lealtad, una especie de deuda de gratitud, hacia las personas a las que sirven, para las que cocinan, lavan y a las que a menudo han criado.

Fuente aquí

Página 24 de 64