Cumbres, saqueos y promesas: 1492 - 2025

No se puede confiar en las cumbres que no cumplen. No serán los ricos que hablan de transicionar sino los pueblos quienes tomen las decisiones. Cinco siglos atrás no había transiciones, hoy son excusa para la continuidad del despojo y el saqueo. Sólo buscan nuestros bienes comunes para sostener sus ganancias, a costa de tanta vida.

Por Mauricio Cornaglia

- Desde el 10 al 21 de noviembre de 2025, en Belém, capital del estado de Pará (Brasil), se desarrolló una nueva COP, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La número 30.

En 1995, en Berlín (Alemania), tuvo lugar la primera. Desde entonces, como señala el biólogo, escritor e investigador Eduardo Gudynas: “…en cada una de ellas se repiten discursos grandilocuentes. En 1997 (COP-3), celebrada en Kyoto (Japón), con gran optimismo los gobiernos aprobaron un protocolo, con el nombre de esa ciudad, que se suponía que detendría el efecto invernadero. Este sigue vigente en la actualidad, pero las emisiones de gases invernadero no dejaron de aumentar”.

Declaraciones rimbombantes, anuncios estimulantes (durante tres décadas) pero la situación es cada vez más grave.

Claramente, no podemos seguir confiando en quienes se reúnen en grandes y propagandizadas cumbres, con seductores títulos y eslóganes. Cumbres donde se comprometen a mucho para jamás cumplir con nada.

No serán ellos y sí los pueblos quienes diseñemos una región más linda y vivible que pueda ser disfrutada por quienes vienen detrás de nosotros.

No serán los países ricos del planeta, los mismos que con sus prácticas consumistas han traspasado todos los límites y sostienen y alimentan al monstruo capitalista.

Seremos los pueblos, en conflicto permanente con el sistema capitalista.

Los dueños de todo dicen comprender que estamos atravesando una gran crisis climática, y dicen asumir el compromiso de transicionar hacia modelos distintos, adoptando nuevas formas de generación de energías. Abandonando (supuestamente) los fósiles, para reemplazarlos, por ejemplo, por litio; presente, gran parte del mismo, en nuestros países (Chile, Bolivia, Argentina).

Cinco siglos atrás no había transiciones en curso, hoy es la excusa para darle continuidad a tanto despojo y saqueo.

Nos venimos preguntando: ¿transición hacia dónde, llevada a cabo por quiénes, consultando a quién?

Tenemos claro que son puñados muy pequeños los responsables e ideólogos de tanto atropello. Que necesitan de nuestros bienes comunes naturales para el sostenimiento de sus ganancias y sus estándares de vida. Y que todo es ejecutado de espaldas a las mayorías, que dejan sus vidas en ese camino estúpido e infernal.

Comienzo

Las naciones originarias sostienen que el 11 de octubre de 1492 fue su último día de libertad. Al día siguiente se daba inicio al ininterrumpido saqueo a los pueblos suramericanos.

Desde entonces, nuestros territorios vienen siendo elegidos por los países centrales y sus corporaciones, para llevar adelante sus planes de usurpación y explotación. Contando para ello con la complicidad de los gobiernos, quienes ofrecen al sistema capitalista, lo que denominamos “zonas de sacrificio”. Allí llegan con sus “tentáculos de muerte”.

Definitivamente nuestras tierras han sido entregadas al extractivismo, “…patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones”, como define el investigador catamarqueño Horacio Machado Aráoz.

Y más allá de algunos pocos períodos de cierta armonía, Las Venas Abiertas de América Latina que describía el gran Eduardo Galeano varias décadas atrás, continúan dolorosamente más abiertas en estos tiempos.

Nuestros terruños son arrasados, vulnerados los derechos de la naturaleza y violados nuestros derechos humanos más elementales.

Nos adjudicaron el rol de países exportadores de materias primas, para satisfacer las necesidades de las poblaciones del norte global con el único objetivo de sostener sus confortables niveles de vida.

Ese rol fue aceptado por los poderes políticos y económicos a lo largo de nuestra historia. Transformándose en una sostenida “política de estado” en todos los países del sur, pero muy especialmente en Argentina.

Somos, entonces, países absolutamente dependientes. Entrampados en la lógica extractivista y de deuda. Condicionados por la misma, a pesar de ser ilegítima y fraudulenta. Una verdadera estafa que el poder político ha decidido seguir pagando con el sacrificio del pueblo trabajador. Sin animarse jamás a suspender el pago y llevar adelante una seria y responsable auditoría.

Pueblos en movimiento

Las resistencias son muchas y variadas. Valientes y a fondo.

No hay resignación, sí paciencia, porque es urgente. Y sólo un tejido de redes honesto, fraterno, desde abajo y con pasos firmes, puede garantizar torcerle el brazo a los “multiplicadores del dolor”, al decir del periodista de investigación y político Carlos del Frade.

El respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos es clave para no solo poner freno a tanta locura, sino para darle continuidad a la búsqueda del buen vivir, que desde siempre sostienen las comunidades originarias. Paradigma totalmente contrapuesto al actualmente dominante. El vivir mejor no es lo mismo que el buen vivir.

Necesariamente debemos desnaturalizar la idea de que para salvar el planeta, nuestras tierras sureñas tengan que seguir siendo sacrificadas.

Que tenemos un destino extractivista. Que debemos respetar la agenda de unos pocos miserables, aceptando el ecocidio y el genocidio que padecemos internamente. O el que sufre el pueblo palestino a manos del asesino Estado de Israel. Porque allí, y sobre todo en esa geografía -aunque con métodos sanguinarios solo vistos durante el holocausto Nazi- la lógica es la misma: ocupación, control y disposición de territorios y poblaciones.

Debemos desnaturalizar la violencia y represión a quienes son los primeros y principales guardianes de la Pacha, las y los que ponen literalmente sus cuerpos para frenar tanto saqueo. América Latina es la región con el mayor número de defensores territoriales asesinados. En 2024 fueron asesinadas 146 personas a nivel global, el 82 % latinoamericanas. Entre 2012 y 2024 fueron 2.253 las humanas/os a quienes les arrebataron sus vidas, por cometer el “pecado” de defender sus/nuestros bienes comunes. La inmensa mayoría indígenas, campesinas y campesinos.

De igual manera, debemos desnaturalizar el tremendo dato que significa ser la región más desigual del mundo.

¿Cómo es posible, contando con tanta riqueza natural, tanta biodiversidad, tanta tierra, tanta sabiduría ancestral?

Viene siendo posible porque fuimos permitiendo poco a poco que se aprovecharan de absolutamente todo, con la promesa de trabajo y bienestar. Aquellos espejitos de colores de hace más de quinientos años, son los de hoy, nunca dejaron de ser.

Tenemos que decir definitivamente BASTA.

BASTA de sacrificar nuestros terruños para satisfacer gustos foráneos.

BASTA a todo lo que nos hace daño.

Para lograrlo, hay que mirar y escuchar a quienes desde siempre practican otras formas de habitar estos arrabales. “Se trata de escuchar alternativas”, de “escuchar otros mundos posibles”, como señala el militante socioambiental, biólogo y filósofo Guillermo Folguera. Y agrega: “Escuchar lo que puede ser de otro modo, nuestros otros yoes en mundos alternativos”.

En ese sentido, el intelectual público desprofesionalizado Gustavo Esteva complementa: “Como humanos somos nudos de redes de relaciones, entonces cada uno de nosotros, cada “yo” es un nosotros. Los Tojolabales de Chiapas, no tienen palabras para yo y tú, tienen solamente varias formas de nosotros y se la pasan nosotreando”. Agregando con mucha esperanza: “…veo a hombres y mujeres ordinarios creando literalmente otro mundo, creando otra posibilidad, suprimiendo, desmantelando día tras día este mundo de horror”.

Como Esteva, somos tozudamente esperanzados, pero sabemos que no habrá justicia social sin justicia ambiental. Por lo tanto debemos romper de una vez y para siempre con el mandato extractivista, si honesta y verdaderamente queremos salvar lo que nos queda de humanidad.

No serán las “cumbres”, desde donde emerjan, sinceras, confiables y definitivas respuestas.

Sí, seremos los pueblos, desde nuestro andar y estar colectivo, quienes podamos parir las comunidades soñadas. Caminando y caminando las veredas aquellas, que los poderes intentan que olvidemos.

Como amorosamente nos enseña Ramón Vera Herrera: “Caminar una vereda es recorrer el rastro de pasos anteriores. Su trazo concreto, que se dibuja y borronea, marca la historia, las historias, del trajinar de las relaciones humanas. Al diseño de su tejido los pueblos campesinos más antiguos le llaman territorio”.

Fuente aquí

Pueblos indígenas. La Flotilla Yaku Mama recorrió 3.000 kilómetros del Amazonas para protestar ante la COP30

La lucha por una Amazonía libre de petróleo, explotación minera y agroindustria llevó a los pueblos indígenas a viajar más de 3.000 km a lo largo del río Amazonas para participar en la cumbre COP30, la conferencia climática de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que comienza este lunes en Belém, Brasil. Al mismo tiempo el VIII Grito Ancestral del Pueblo Tupinambá cuestionó la privatización de los ríos.

La Flotilla Amazónica Yaku Mama (madre del agua), una coalición de más de sesenta organizaciones indígenas y aliadas de América Latina e Indonesia, llegaron este domingo a Belém do Pará, en Brasil, sede de la COP30 del clima, tras recorrer más de 3.000 kilómetros por los ríos Napo y Amazonas con un llamamiento urgente en defensa de la justicia climática.

Durante casi un mes de navegación, las delegaciones han visitado decenas de comunidades ribereñas en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, recogiendo las voces de los territorios y documentando las amenazas del extractivismo, la minería ilegal y la deforestación, así como las soluciones climáticas impulsadas por los propios pueblos indígenas.

Líderes indígenas de toda la región hablaron de la urgencia de proteger sus territorios del petróleo, la minería y la agricultura industrial. Exigieron una transición energética justa liderada por quienes se ven más afectados por la crisis climática, y no impuesta desde las salas de juntas de las empresas ni las oficinas gubernamentales.

Las y los participantes exigen el abandono definitivo de la extracción de combustibles fósiles en territorios indígenas, una demanda que contrasta con la actual política energética de Lula en Brasil, que impulsa nuevos proyectos petroleros en zonas vírgenes como la desembocadura del río Amazonas.

Lucha contra la privatización de los rios

En paralelo tuvo lugar la protesta de los pueblos indígenas de Brasil contra la privatización de los ríos. El viernes pasado el llamado VIII Grito Ancestral del Pueblo Tupinambá intensificó su lucha contra la privatización de las vías fluviales del Arco Norte, propuesta por el gobierno de Lula-Alckmin en favor de la agroindustria. Más de 300 indígenas y aliados interceptaron barcazas en una protesta histórica.

Los cuestionamientos también se dirigieron contra Ferrogrão, un proyecto ferroviario que atraviesa territorios indígenas y generará destrucción ambiental en una región ya degradada, además de garantizar las ganancias de la agroindustria del Medio Oeste, transportando sus granos a la cuenca del Amazonas para su posterior exportación.

Estas propuestas se anunciaron este año, en vísperas de la COP30, reafirmando la demagogia ambiental del evento, que da la espalda a las demandas de los pueblos indígenas y a la verdadera defensa del medio ambiente. Los discursos de Lula y otros jefes de Estado no resisten el análisis de la realidad: están alineados con los capitalistas para garantizar sus ganancias. Esto se evidencia también en la exploración petrolera en la cuenca del Amazonas, cuyo potencial daño ambiental es enorme, un hecho ampliamente advertido por los pueblos indígenas y los ambientalistas.

Fuente aquí

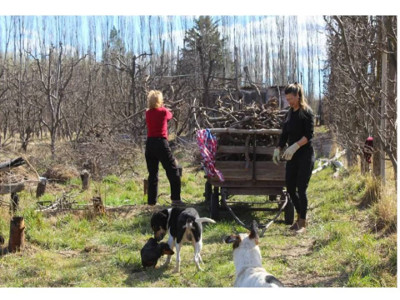

Destacan el rol de las mujeres rurales en el desarrollo productivo de la provincia

Se llevaron adelante tres encuentros interregionales con mujeres rurales de distintas regiones de la provincia.

Octubre de 2025

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y celebrado cada 15 de octubre, la provincia facilita espacios de intercambio y ofrece instancias de reflexión sobre la tarea de las mujeres rurales para fortalecer e impulsar su participación protagónica.

“El objetivo es fortalecer el rol de las mujeres rurales en la producción, el agregado de valor y la comercialización en sus sistemas productivos, promoviendo su participación activa en el desarrollo local, la autonomía económica y la toma de decisiones en sus organizaciones de pertenencia”, remarcó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud.

Durante los meses de septiembre y octubre, la subsecretaría de Producción llevó adelante tres encuentros interregionales con mujeres rurales de distintas regiones de la provincia, promoviendo el diálogo y la construcción colectiva de propuestas que contribuyan al desarrollo local con perspectiva de género.

El subsecretario de producción, Marcelo Zúñiga, afirmó que “estos espacios consolidan una agenda provincial de trabajo con y desde las mujeres rurales, orientada a fortalecer su protagonismo, visibilizar su aporte al desarrollo económico y promover la equidad en el acceso a oportunidades productivas”.

Cada jornada incluyó instancias de trabajo grupal y finalizó con un plenario participativo, donde las asistentes compartieron diagnósticos y experiencias sobre producción, agregado de valor, comercialización y acceso a recursos, conformando un panorama regional con enfoque territorial.

El encuentro en Aguada San Roque reunió a más de 80 mujeres rurales de 16 localidades pertenecientes a las regiones de Vaca Muerta, Comarca Petrolera y Confluencia. Contó con el acompañamiento de la comisión de fomento.

El siguiente fue en Picún Leufú, donde participaron 40 mujeres de la Región del Limay, en articulación con la municipalidad local. Mientras que el último fue en Junín de los Andes, con la presencia de 60 mujeres de la Región Lagos del Sur, que compartieron experiencias y desafíos en torno a la producción y el arraigo rural.

“Este proceso dejó en evidencia el compromiso, la capacidad organizativa y la creatividad de las mujeres rurales de toda la provincia. Las propuestas elaboradas son insumos fundamentales para seguir trabajando en políticas públicas inclusivas, que reconozcan la diversidad territorial, promuevan la igualdad de género y fortalezcan la soberanía productiva”, confió Zúñiga.

“Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria se valoran profundamente estos espacios de encuentro, y se reafirma el compromiso institucional de dar continuidad a las propuestas surgidas, articulando con otros niveles del Estado y con las propias comunidades”, expresó.

Fuente aquí

“Si los campesinos no tienen tierra se pone bajo amenaza la soberanía alimentaria”

septiembre 2025

Carlos Duarte integra del grupo de expertos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Aporta una mirada que va de su país (Colombia) a lo regional y global. No tiene dudas de la importancia fundamental de la vida y producción campesina, pero también remarca las dificultades ante tres actores: las potencias globales, las corporaciones y la falta de apoyo de los estados nacionales. Y remarca una necesidad tan actual como postergada: la reforma agraria.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) es el instrumento legal internacional para la defensa de los derechos de los pueblos a sus territorios, semillas, agua y bosque. La Undrop (por sus siglas en inglés) fue construida e impulsada por La Vía Campesina durante casi dos décadas hasta ser aprobada en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU. Pasaron otros cinco años, octubre de 2023, hasta que el Consejo de Derechos Humanos estableció la creación de un Grupo de Trabajo —otro logro de La Vía Campesino para imponer una figura más amplio que la del "relator"— y, finalmente, en abril de 2024 se oficializaron los cinco expertos independientes para integrarlo, uno por cada continente. Carlos Duarte, profesor e investigador del Instituto de Estudios Interculturales Javeriana de Cali (Colombia) es el presidente-relator por América Latina.

Duarte se convirtió en el primer experto en representación de América Latina tras un extenso recorrido como asesor de organizaciones colombianas como el Coordinador Nacional Campesino (CNA), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y siendo parte de la gestión de conflictos territoriales para la Agencia Nacional de Tierras de Colombia.

Integró también la comisión de expertos que desarrolló el concepto de “campesinado” en Colombia, a partir del cual se crearon categorías de autoidentificación para el Instituto Nacional de Estadística, un hito reciente en un país con alrededor de 14 millones de campesinos, que no figuraban en los registros censales.

“Como grupo de trabajo nuestro mandato principal es promover la Declaración, acompañar a los Estados en la implementación y acompañar a la sociedad civil a promover sus derechos, a socializar la Declaración y a vigilar que no se cometan infracciones contra los sujetos de derecho”, explica Duarte. La norma tiene siete años y su implementación, con el respaldo del grupo de expertos, un año.

En América Latina solo Ecuador la incorporó con rango constitucional, mientras que países como Estados Unidos —donde personas alcanzadas por la declaración, como los trabajadores rurales migrantes, están siendo perseguidos— ni siquiera la respaldó en la votación de 2018.

El desafío del grupo de expertos también es grande frente a la oleada de gobiernos de derecha que niegan las instancias multilaterales —la Cancillería argentina no dio respuesta a la visita de Duarte—, por lo que el trabajo con las organizaciones campesinas y de la sociedad civil son fundamentales para el grupo al recibir denuncias sobre violaciones a los artículos de la Undrop y realizar manifestaciones ante los Estados. “Es importante que la sociedad conozca el procedimiento, conozca el grupo de trabajo y pues nos utilice”, convoca Duarte.

El experto señala que aún queda camino por recorrer y que la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) todavía no utiliza la categoría de “campesino/campesina”, sujeto de derecho declamado en el artículo 1, sino la de “agricultura familiar” o “pequeño productor”, con la carga política que eso tiene.

Respecto de cómo llevar las declaración a los espacios de debate como la COP de Cambio Climático o Biodiversidad, Duarte indica la importancia de construir “un grupo de países, los llamados ‘Core Group’, que entiendan la importancia de la declaración y promuevan la discusión en las instancias multilaterales”.

Bolivia fue el país de América Latina que más impulsó la declaración —hoy en un cambio de gobierno tras 20 años del MAS—. Otros que la impulsan (o con los que se podría profundizar respaldos) son Colombia, Brasil y México. “Las empresas, como la sociedad civil, tampoco tienen un asiento directo en las tomas de decisiones multilaterales, pero sí tienen músculos de cabildeo mil veces más fuertes frente a los Estados que los grupos de trabajo. Finalmente, es una discusión de geopolítica internacional”, indica Duarte.

“Si los campesinos no tienen tierra se pone bajo amenaza la soberanía alimentaria”

El lugar del campesinado

—¿Quién tiene el poder sobre lo que comemos?

—Un breve bosquejo del sistema agroalimentario mundial, más o menos, nos indica que hay una gran dependencia de los granos, de las commodities en circuitos largos de producción. Es decir, procesos de transnacionalización de la producción de alimentos que funcionan tanto para asegurar los carbohidratos más básicos (arroz, trigo, maíz, soja) como también para la producción animal, la proteína animal proveniente del ganado vacuno, avícola y porcino que se alimentan de esas mismas commodities. Ese modelo depende, de manera muy fuerte, de circuitos largos de producción agroindustrial y masiva. Allí tenemos a los famosos "graneros del mundo", que son Europa del Este, Brasil, Argentina. Y, en otro nivel, China y Estados Unidos, que tienen el dominio de esos alimentos fundamentales. El modelo del neoliberalismo y la transnacionalización hizo que las dietas alimentarias dependieran, cada vez más, de esas cadenas largas de suministro, a su vez, enraizadas en paquetes tecnológicos muy fuertes (con modificación genética y filogenética de semillas) y paquetes de agroinsumos asociados. Este es un modelo dominante de la alimentación en el mundo, determinado por los commodities, la exportación y el agronegocio. Pero lo importante es que no es el único.

—El otro modelo es el campesino…

—Hay una gran variedad de circuitos regionales cortos y locales de producción, comercialización y consumo, que, paradójicamente, tanto a nivel mundial como en América Latina son los que se echan al hombro la mayoría de la dieta alimentaria que se consume en el mercado interno. Estamos hablando de toda la producción de horticultura y de diferentes productos regionales que se consumen de forma local. La dinámica global nos muestra que la pequeña producción campesina, en menos de dos hectáreas, es responsable de cerca del 40 por ciento de los alimentos que se consumen en los países. Esa tasa varía de acuerdo a cada país, pero lo que es importante es que todavía, y creo que Argentina hace parte de eso, gran parte de los alimentos que se consumen están sustentados en esa pequeña producción.

—Por un lado hay explotaciones agropecuarias de menos de dos hectáreas que producen alrededor del 40 por ciento de los alimentos que abastecen al mercado interno. Al otro lado, está el modelo del agronegocio transgénico, que según los informes más actuales como el de "Los señores de la tierra", publicado por FIAN, marcan que el 70 por ciento de las tierras cultivables están en manos del uno por ciento de los propietarios. Es un desequilibrio muy marcado.

—Sí. Lo que es importante marcar es que en ese 60 a 70 por ciento de alimentos que se producen a través de la agroindustria, hay una mixtura: hay agroindustria, producciones realizadas por firmas y corporaciones muy grandes, pero también hay agricultura familiar o producciones familiar de pocas hectáreas, un modelo que en Estados Unidos, Australia o Canadá se conoce como "farmer", familias productoras que pueden tener entre 50, 200 y 500 hectáreas y lo trabajan con la fuerza de la familia, porque está absolutamente mecanizadas, con tractores y un montón de paquetes tecnológicos, que hace que 500 hectáreas las pueda desarrollar una familia. Entonces eso cabe dentro de agricultura familiar extensiva, pero no cabe dentro de pequeña producción, de menos de dos hectáreas. El anclaje de esa agricultura familiar extensiva y del agronegocio con los paquetes tecnológicos es muy fuerte. Y ese modelo amenaza el territorio de la pequeña producción.

—En ese punto, la Declaración de la ONU introduce el concepto de “campesinado” para marcar un sujeto de derecho que se diferencia de este concepto amplio de “agricultura familiar”...

Declaración El ascenso de la mujeres rurales: construir futuros resilientes con Beijing+30

Martes 14 de octubre de 2025

En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, hacemos un llamado a una acción concreta para avanzar en la igualdad, los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas que viven en entornos rurales. Cada día, ellas alimentan a las comunidades, protegen el medio ambiente y promueven el desarrollo sostenible. Invertir en ellas es tanto un acto de justicia como una garantía para nuestro futuro compartido.

Durante generaciones, las mujeres en zonas rurales han impulsado movimientos colectivos por el cambio, movilizando comunidades, influyendo en políticas y abogando por causas de importancia vital como la justicia climática. Su liderazgo sigue tendiendo puentes entre la acción local y el progreso global, incluso cuando las áreas rurales son las más afectadas por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, impactando especialmente a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas seguirán viviendo en pobreza extrema para 2030.

Frente a estos desafíos, el testimonio de Verene Ntakirutimana, de Ruanda, evidencia cómo el empoderamiento de las mujeres en entornos rurales genera cambios tangibles y duraderos. Con el apoyo del Programa Conjunto sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales, pasó de la agricultura de subsistencia a dirigir un pequeño y próspero negocio. Su éxito transformó las actitudes comunitarias: desafiando estereotipos, promoviendo la toma de decisiones compartida e inspirando a otras personas a seguir su ejemplo.

El tema de este año, “Mujeres rurales en ascenso”, es tanto un homenaje como un llamado a la acción. Avanzar en sus medios de vida, liderazgo, derechos y resiliencia —como se establece en la Agenda de Acción Beijing+30— es fundamental. Iniciativas como el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras en 2026, la Década Interamericana por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales (2024–2034), así como movimientos comunitarios como Mujeres hacia el Kilimanjaro, ofrecen oportunidades poderosas para visibilizar su trabajo, hacer oír sus voces y reconocer sus derechos.

Cuando las mujeres rurales se empoderan, los campos progresan, las familias prosperan y las sociedades se transforman, impulsando la visión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente aquí

Página 1 de 64