Por Verónica Benedet

Investigadora post doctoral, arquitecta

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio (Universidad del País Vasco)

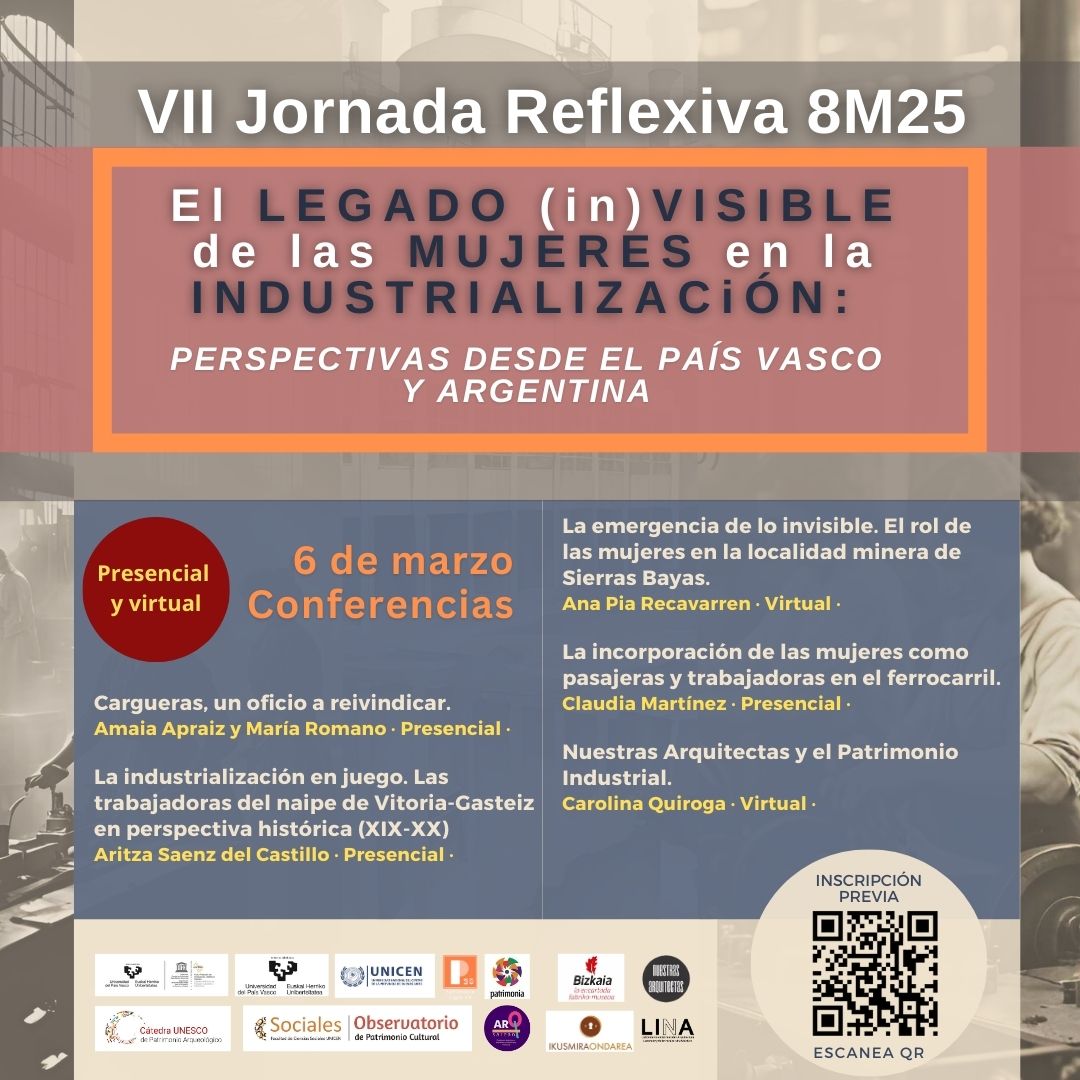

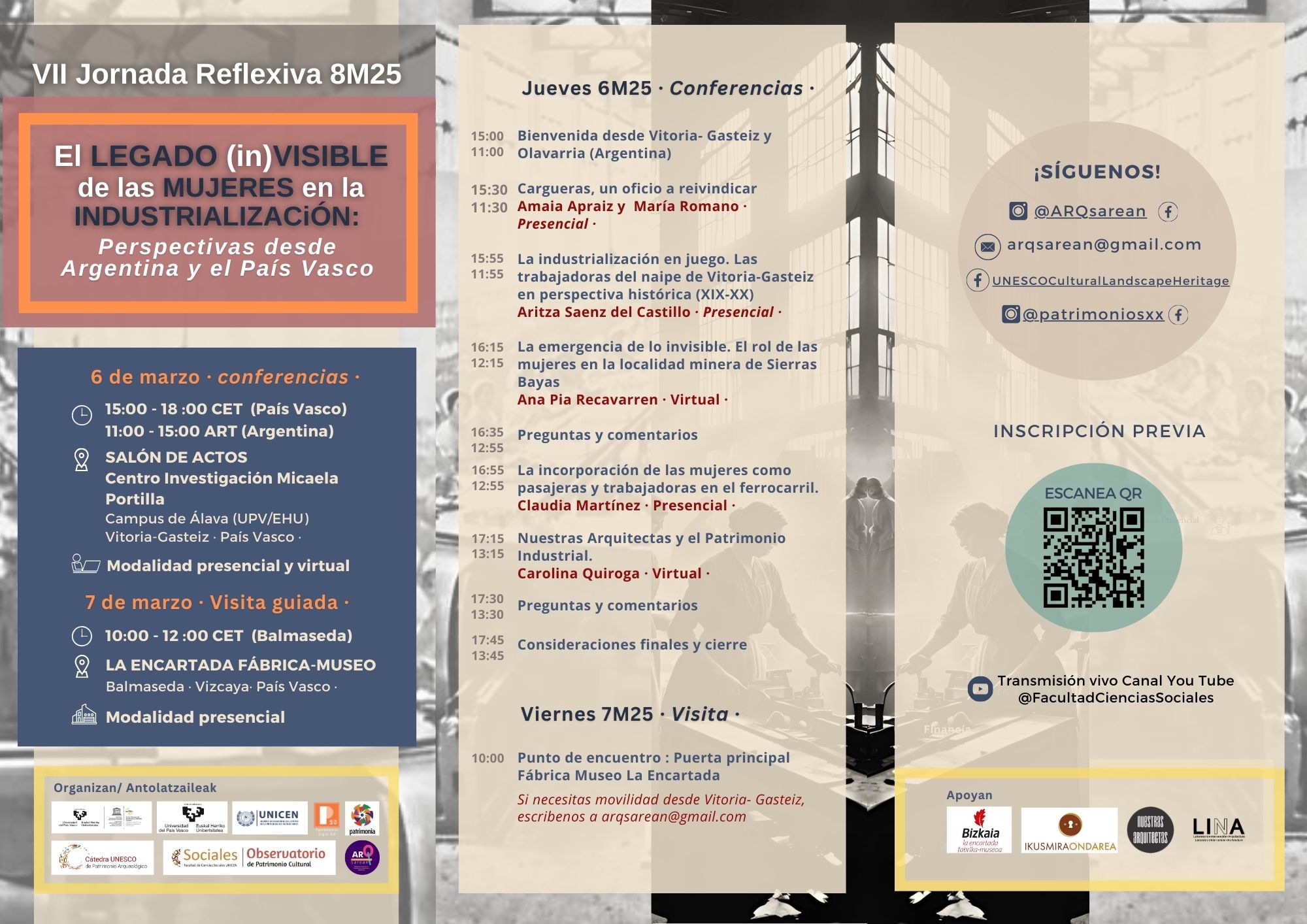

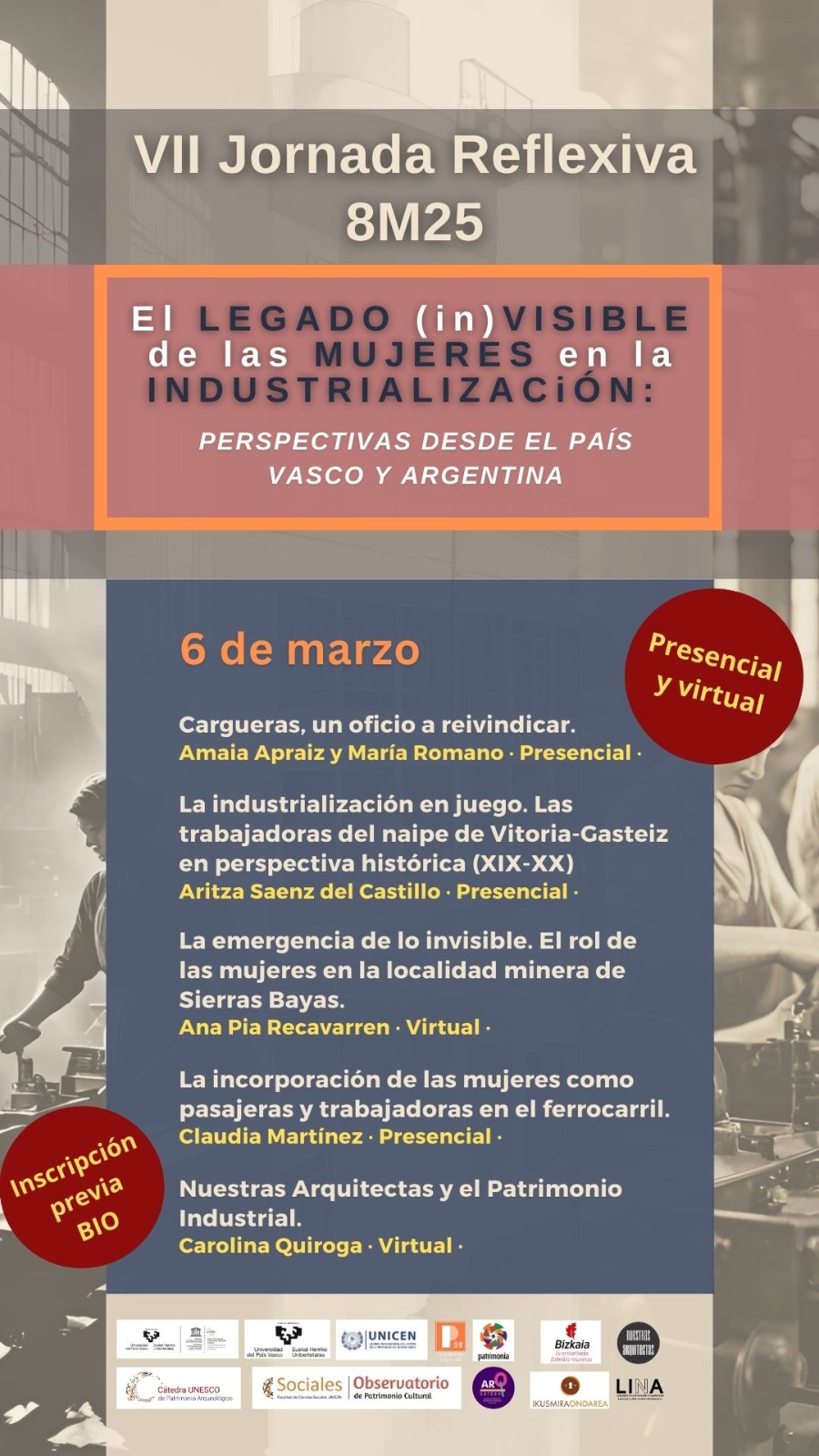

En conmemoración al «Día Internacional de la Mujer», desde 2019 hemos venido realizando las Jornadas Reflexivas 8M, organizadas por la plataforma feminista de divulgación y visibilización de la Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio ARQsarean, con el apoyo de la Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco. Desde 2023, contamos con la colaboración internacional de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Arqueológico de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Este año también nos han acompañado en esta iniciativa el Programa PATRIMONIA INCUAPA y el Observatorio de Patrimonio Cultural (UNICEN), la plataforma Patrimonio Siglo XX, LINA [Laboratorio>Intervención+Arquitectura], Nuestras Arquitectas, Ikusmira Ondarea y La Encartada Fabrika-museoa. Cabe destacar que a la Jornada se inscribieron 70 personas de diferentes países que participaron durante los dos días de actividades tanto de manera presencial como virtual.

La historiografía ha infravalorado e invisibilizado el papel de las mujeres en la industrialización, lo que ha llevado a que su actividad no se refleje de la misma manera que la de los hombres. Sus logros y esfuerzos han sido silenciados, y el relato hegemónico ha consolidado la idea de que sus aportaciones son irrelevantes, menores o simples excepciones a la regla.

Afortunadamente, hoy en día existen múltiples investigaciones en diversos campos del patrimonio y los paisajes culturales que, desde perspectivas innovadoras, están revelando el papel esencial de las mujeres en este ámbito.

En la VII Jornada Reflexiva 8M, "El LEGADO (in)VISIBLE de las MUJERES en la INDUSTRIALIZACIÓN: Perspectivas desde el País Vasco y Argentina", destacamos investigaciones que aportan a la construcción de relatos históricos más igualitarios sobre los paisajes industriales.

La jornada se ha estructurado en un primer encuentro de conferencias y un segundo día de visita a La Encartada Fabrika-Museo ubicada en la ciudad Bizkaina de Balmaseda en el País Vasco.

Las ponencias del día 6 de marzo han girado en torno a estos dos ejes. Por un lado, estudios que rescataran a las mujeres trabajadoras en la industria durante los siglos XIX y XX, tanto en el País Vasco como en Argentina. Y por el otro, hemos dado espacio a trabajos de investigación que visibilizan a mujeres promotoras y pioneras de la construcción de la arquitectura industrial.

Las ponencias del día 6 de marzo han girado en torno a dos ejes. Por un lado, estudios que rescatan a las mujeres trabajadoras en la industria durante los siglos XIX y XX, tanto en el País Vasco como en Argentina. Y por el otro, hemos dado espacio a trabajos de investigación que visibilizan a mujeres promotoras y pioneras de la construcción de la arquitectura industrial.

Ha sido una jornada muy inspiradora donde hemos contado con la presencia de personas expertas en estudios sobre las mujeres y el patrimonio industrial quienes nos han hecho reflexionar sobre la importancia de mirar el pasado con una perspectiva de género. Este enfoque no sólo nos ayuda a dar a conocer historias que han sido ignoradas durante años, sino que también nos permiten cuestionar los relatos hegemónicos y proponer nuevas formas de entender nuestra memoria histórica y cultural.

Estas conferencias nos han llevado por un recorrido fascinante a través de distintos sectores productivos de las geografías del País Vasco y Argentina, donde las mujeres han tenido un protagonismo clave y fundamental en los procesos de industrialización durante los dos siglos pasados.

Amaia Apraiz Sahagún y María Romano Vallejo nos han acercado a la dura realidad de las mujeres cargadoras en los puertos de Bizkaia desde el siglo XVI. Mujeres que, con muchísimo esfuerzo, se ganaban la vida cargando y descargando minerales, sal o bacalao, en condiciones precarias y sin ningún tipo de reconocimiento social. Su historia nos recuerda como las relaciones de poder y las estructuras patriarcales han condicionado el acceso de las mujeres al mundo laboral. Las investigadoras han publicado el libro “Cargueras. Un trabajo a reivindicar/ Emakume Zamaaketariak” en donde dignifican esta labor.

Aritza Sáenz del Castillo nos habló de las “naiperas”, las mujeres que trabajaron en la Fábrica Fournier de Vitoria-Gasteiz, dedicada a la producción de la baraja española. Desde finales del siglo XIX, la plantilla estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres entre 14 y 25 años, alcanzando su punto máximo en las décadas de 1960 y 1970, época de gran oleada migratoria en el territorio alavés.

La historia de esta fábrica no puede comprenderse sin reconocer el papel fundamental de sus trabajadoras. Del mismo modo, tampoco sería posible sin la contribución de Nieves Partearroyo y de Paula y María Fournier, quienes desempeñaron un rol clave en el impulso y la promoción de la empresa.

Todas estas mujeres han colaborado en la proyección internacional de Vitoria-Gasteiz a través de los naipes. Este estudio se encuentra disponible en un libro publicado por Aritza Sáenz del Castillo bajo el título “Naiperas, la memoria viva/ Emakume Kartagileak, memoria bizia”.

Desde Argentina, Ana Pía Recavarren nos presentó otra perspectiva de la historia industrial, destacando el papel fundamental de las mujeres en la consolidación de Sierras Bayas como pueblo minero en la provincia de Buenos Aires. Allí, desempeñaron roles clave como empresarias, enfermeras, costureras de bolsas, maestras y en otros oficios esenciales para la vida cotidiana. Estas mujeres fueron piezas fundamentales en el sostenimiento del tejido social y económico de esta comunidad minera, contribuyendo activamente a su desarrollo y estabilidad.

Claudia Martínez nos ofreció un recorrido por la progresiva incorporación de las mujeres al ámbito ferroviario a lo largo del siglo XX, tanto como pasajeras como trabajadoras, desafiando un espacio históricamente masculinizado, aun a día de hoy. A través de su análisis, puso en evidencia las barreras que enfrentaron, desde la segregación laboral hasta las estrategias que permitieron su integración en un sector clave para el desarrollo económico y social. Aportó su valiosa mirada situada, basada en más de 30 años de experiencia como arquitecta en el ámbito ferroviario.

Por otro último, Carolina Quiroga nos llevó a explorar el papel de las mujeres como constructoras y promotoras de la arquitectura industrial. A través de su presentación, nos mostró diversos ejemplos en Argentina que evidencian cómo las arquitectas han contribuido a transformar el paisaje productivo del siglo XX. Además de las arquitectas construyendo obra industrial, nos habló de las mujeres construyendo esta arquitectura antes de que pusieran obtener sus títulos oficiales.

Si comparamos la incorporación de las arquitectas en Argentina con la del País Vasco, queda en evidencia lo tardío que fue el acceso de las mujeres a esta profesión en el ámbito de esta comunidad autónoma. Mientras que, en Argentina, Carolina Quiroga mencionaba obras realizadas por arquitectas como Colette Boccara o Mabel Scarone entre las décadas de 1950 y 1960, en el País Vasco hubo que esperar casi 4 décadas para que una mujer lograra lo mismo.

La primera arquitecta en dejar su huella material en la arquitectura del País Vasco fue María del Carmen Mostaza Martínez, arquitecta madrileña que construyó el primer edificio de viviendas en 1967, lo que refleja el desarrollo tardío de la presencia femenina en la arquitectura vasca.

No podemos olvidar que la matriculación de arquitectas en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro no fue permitida hasta 1967, lo que representó una barrera institucional clave en este retraso. Además, hasta 1977 no se creó la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, lo que condicionó aún más la formación y proyección profesional de las arquitectas en la región.

Por tanto, si buscamos ejemplos de arquitectura industrial realizada por mujeres en el País Vasco, debemos centrarnos en la década de 1990, cuando las arquitectas comenzaron finalmente a consolidar su presencia en este ámbito.

Invitamos a visitar el link a la jornada completa de exposiciones internacionales del día 6 de marzo transmitida por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN: https://www.youtube.com/watch?v=allI8PReIME

Para cerrar la VII Jornada 8M, el 7 de marzo visitamos La Encartada Fabrika-museoa en Balmaseda junto a su directora Ainara Martínez Matía, la guía educadora Odei Gómez Fraile y el restaurador Joaquín Marco Sáenz de Ormijana, quien nos dio detalles del funcionamiento de las maquinarias aún en uso.

El enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2002, donde se asienta la fábrica merece una atención especial. El establecimiento está ubicado en una de las márgenes del río Cadagua, rodeado de grandes espacios verdes. Además del edificio productivo, se encuentran los edificios residenciales que albergaban a las personas empleadas, así como una iglesia, una escuela, una presa y una turbina que abastecía de electricidad, formando un pequeño poblado de actividad textil.

A través de la visita a esta industria, que comenzó su andadura en 1892 y cerró sus puertas en 1992, pudimos constatar in situ la importancia de las mujeres en este entorno industrial. Su historia está grabada en sus muros y espacios. La producción textil, mayoritariamente realizada por ellas, reflejaba la dura realidad vivida, marcada por las dobles jornadas laborales y salarios desiguales en comparación con los hombres.

El recorrido histórico que realizamos durante los dos días de jornadas evidencia que, aunque las mujeres han sido excluidas u ocultadas de los relatos oficiales, su papel activo en los procesos de industrialización ha sido clave, tanto como trabajadoras, promotoras o constructoras de arquitectura industrial. Su contribución ha sido fundamental.

Para construir una memoria más justa e inclusiva, es esencial que sigamos investigando, documentando y difundiendo las historias de las mujeres y de otros grupos que han sido opacados por los relatos oficiales. Necesitamos más investigaciones como las que hemos escuchado en esta VII Jornada Reflexiva 8M25, que permitan completar los relatos tradicionales sobre nuestro patrimonio histórico, integrando todas las voces. Solo así podremos lograr un relato más completo y representativo de nuestra historia.