|

< volver

|

Antropología Social Dr. Rolando Silla Una década de investigación en la Patagonia Rolando Silla es, desde finales del 2005, Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales UNICEN en las materias Antropología Sociocultural II y Antropología de América Latina de la carrera de Antropología Social de dicha institución. Ha dictado seminarios de grado y de extensión sobre las relaciones existentes entre los procesos religiosos y la formación de los modernos Estados nacionales. También forma parte de los grupos "Estudios sobre Procesos de politización en el Cono Sur" y "Campesinos y trabajadores rurales ayer y hoy" del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES- Buenos Aires). Actualmente centra sus investigaciones en el estudio de procesos de invención cultural en contextos considerados “tradicionales”; en especial aspectos referidos a la cultura de poblaciones campesinas criollas y mapuches de la provincia de Neuquén y su espacio fronterizo con la República de Chile; fundamentalmente utilizando la etnografía como método. Antropólogo social, es licenciado por la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad Nacional de Misiones y doctor por el Museu Nacional de la Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil). El Dr. Rolando Silla posee numerosas publicaciones en diferentes ámbitos de divulgación científica. Para esta edición ha realizado una selección de las más destacadas para aportar nuevas miradas cuestiones antropológicas. En enero de 1995 realizó su primera investigación en la ciudad de Zapala, centro de la provincia de Neuquén, con motivo de su tesis de grado en antropología social. En ella abordó diferentes tipos de control social. Al analizar las marchas del silencio efectuadas durante los primeros meses de 1994 en relación al crimen del soldado Omar Carrasco dentro de una guarnición militar, se hizo evidente que estos sucesos reproducían algunos aspectos contenidos en el concepto de "drama social" acuñado por Victor Turner. En el caso de la muerte de Carrasco, el drama social no solo manifestó un conflicto estructural entre civiles y militares, sino que también mostró cómo el drama social se generó debido a un tipo de control social que imperaba en la ciudad; y cómo la culminación del drama estuvo en relación a la transformación, si quiera parcial, de esta forma de control social. Parte de este cambio se vislumbró con la implementación a nivel nacional, del Servicio Militar Voluntario y el abandono del Servicio Militar Obligatorio. Este es parte de una nueva forma de instalar el control social de la población por parte del Estado.

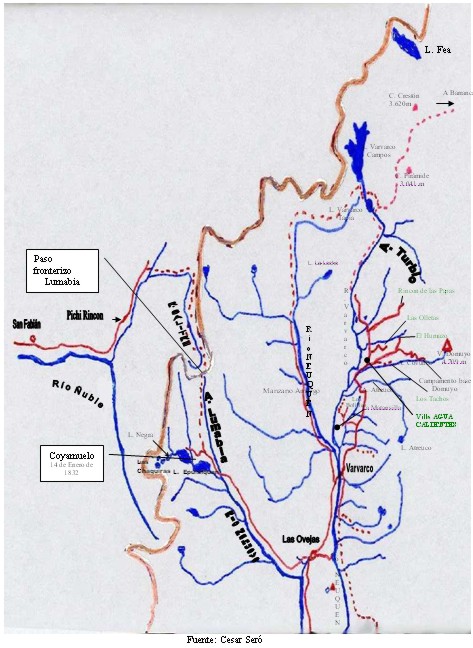

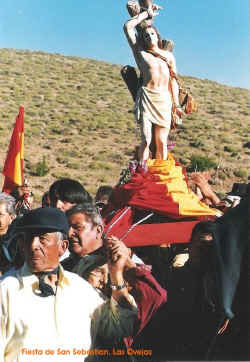

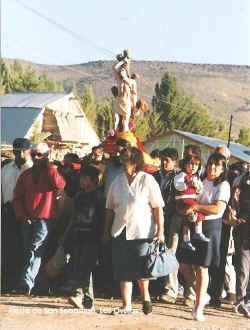

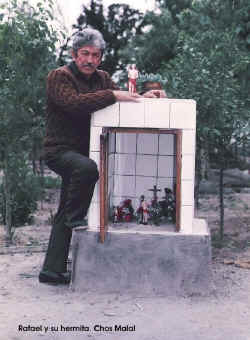

Entre 1996 y 1997 evaluó los daños ocasionados por la explotación hidrocarburífera a la comunidad mapuche Painemil. A mediados de 1997 inició la maestría en antropología social de la Universidad Nacional de Misiones. Esa experiencia fue muy importante por tres motivos: a) como la carrera de antropología en Posadas tiene una larga trayectoria en conocimiento aplicado, fue un buen marco para poder reflexionar sobre lo realizado en la comunidad Painemil; b) el hecho de que concurrieran alumnos de diferentes provincias dio un marco de debate y conocimiento de singularidades regionales del país muy estimulante; c) una buena parte del plantel docente eran profesores extranjeros o argentinos radicados en universidades del exterior; esto fue una buena oportunidad para actualizar bibliografía y nuevas perspectivas antropológicas, en especial con la antropología brasilera. Comunidad Painemil La investigación para la maestría se realizó sobre la fiesta de San Sebastián en la localidad neuquina de Las Ovejas, en la frontera con Chile. Se obtuvieron recursos utilizando un pequeño subsidio del Programa de investigaciones socioculturales en el Mercosur, del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y posteriormente con una beca de formación interna de posgrado del CONICET. Desde 1999 hasta el 2003 se presenció casi todos los años la fiesta. En la disertación se demostró cómo la devoción a San Sebastián fue y es una vía de análisis para señalar la expresión y coproducción de la realidad sociopolítica y cultural de la problemática frontera austral argentino-chilena en la región patagónica. Esto en un marco internacional donde el discurso de la integración, desde fines de la década de 1980, se yuxtapone con el de conflicto permanente, suscitado por los diferendos limítrofes, que ambos países mantuvieron desde el mismo momento en que conformaron sus respectivos Estados. La devoción a San Sebastián fue adquiriendo diferentes manifestaciones y significados conforme a que fueron ocurriendo diversos procesos económicos y políticos que atravesaron la región. En este proceso la frontera y la religión católica se coprodujeron y modificaron de forma recíproca; y la devoción a San Sebastián se desarrolló en forma conjunta a la frontera. Fiesta de San Sebastián. Localidad de Las Ovejas En el 2001 comenzó el doctorado en el Museo Nacional dependiente de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Esos cuatro años fueron muy estimulantes para conocer un centro académico fuera del país, y útil para contactarse con otra comunidad de diálogo, con una academia que tiene otros intereses, otros problemas y menos dificultades económicas. El trabajo de campo en esta oportunidad se realizó por seis meses en un paraje ubicado más al norte de Las Ovejas, denominado La Matancilla; y en el 2002 y el 2003 se continuó, esta vez con el apoyo financiero de la CAPES y el Museo Nacional, trabajando simultáneamente en Las Ovejas, Varvarco, La Matancilla, y en menor medida otros parajes como Colomechicó, Aguas Calientes y Ailinco. La Matancilla La tesis doctoral desarrolló dos aspectos vinculados. El primero es la pregunta de por qué un grupo poblacional cuyos miembros nacieron en territorio argentino y tienen documentación argentina son considerados, o al menos sospechados, de extranjeros chilenos. El segundo problema tiene que ver en cómo estas poblaciones actúan para negociar su argentinidad y vincularse, o desvincularse, del Estado nacional argentino, algo que se evidencia por lo menos en dos de sus prácticas: la música (a partir de mujeres que se denominan cantoras, oficio considerado chileno) y la celebración a un santo como San Sebastián en Las Ovejas (también considerado chileno). Estos dos aspectos culturales conducen a un problema central: la capacidad de agencia y creatividad que los habitantes de esa zona de frontera demostraron al vincularse al Estado-nación argentino sin necesariamente perder muchas de sus prácticas culturales consideradas “extranjeras”. En este sentido, y pese a la violencia de Estado ejercida, la población ha tenido la capacidad de reinventar y modificar sus costumbres y tradiciones al punto de quitarles “la chilenidad” pero no renunciando a sus prácticas. Santuarios familiares Esta creatividad cultural señala la capacidad de agencia de la población, que ha impuesto la forma en que argentinizaría sus tradiciones e hizo que prácticas consideradas retrogradas y entorpecedoras del desarrollo (como la devoción a los santos o las músicas tradicionales) estén siendo impulsadas, no sin conflictos, como puntapié del desarrollo económico a partir del turismo. Señala también que, si en un momento el Estado estuvo preocupado por nacionalizar, hoy parece más interesado por integrar estas poblaciones al mercado. Capilla rural de Ailinco

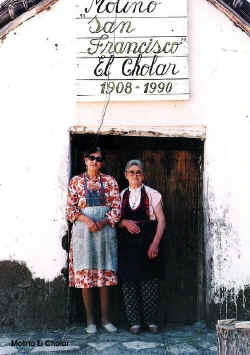

El Chacay y el Cholar |