| Nuestros

Docentes

Arqueología Gustavo

Martínez Arqueología de grupos cazadores recolectores en las cuencas de los ríos Quequén Grande y curso inferior del Colorado El Dr. Gustavo Martínez es Investigador Adjunto del CONICET y

Profesor Adjunto en el Seminario de Tesis de la FACSO-UNICEN.

Licenciado en Antropología, orientación Arqueología (1993) y

Doctor en Ciencias Naturales (1999) en la Facultad de Ciencias

Naturales y Museo (UNLP), realiza sus estudios arqueológicos en los

cursos medio del río Quequén Grande e inferior del río Colorado.

Forma parte del núcleo de investigación consolidado INCUAPA

(Investigaciones Paleontológicas y Arqueológicas del Cuaternario

Pampeano; FACSO-UNCPBA). Como parte de su actividad docente dictó

clases en las asignaturas Seminario

de Tesis, Arqueología Argentina, Arqueología de Grupos

Cazadores-Recolectores Americanos, Seminario de Arqueología

Evolutiva y Geología y Geomorfología. Entre sus actividades de investigación a

nivel local e internacional se cuentan 6 capítulos de libros y 25

artículos publicados, así como 46 presentaciones en congresos. Ha

realizado estadías de investigación en el Departamento de

Arqueología de la Universidad de Southampton y en el Instituto de

Arqueología, University College of London (Inglaterra). Fue Becario

de CONICET (1993-1998) Obtuvo subsidios de la Wenner Gren

Foundation for Anthropological Research (2001-2003), de la Fundación

Antorchas.(2002-2005) y del CONICET (2005-2006) para el

desarrollo del proyecto “Investigaciones

arqueológicas en el valle inferior del Río Colorado (Provincia de

Buenos Aires, Argentina)”. Asimismo,

obtuvo un subsidio de la National Geographic Society (2002-2003)

para realizar investigaciones en el curso medio del río Quequén

Grande. En cuanto a la formación de recursos humanos dirije y co-dirije becarios de CONICET, tesistas de grado y de postgrado en la FACSO (UNCPBA) y en la FCNyM (UNLP).

Gustavo Martínez – Sitio arqueológico El Tigre

El vínculo del Dr. Gustavo Martínez con la Facultad de Ciencias Sociales comenzó en 1990. Mientras estudiaba la Lic. en Antropología con orientación arqueológica en el Museo de la Plata comenzó sus actividades de docencia en la FACSO como auxiliar viajero. Posteriormente, ya licenciado (1993) y como becario de CONICET, Martínez decidió radicarse en Olavarría (1996), concentrando tanto sus actividades de investigación y docencia en el departamento de Arqueología, más específicamente en el INCUAPA (Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas en el Cuaternario Pampeano). En 1999 obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata e ingresó a la Carrera de Investigador Científico del CONICET. Este breve racconto pone de manifiesto que buena parte de la formación del Dr. Martínez estuvo estrechamente vinculada a la Facultad, dándole continuidad a su carrera docente, participando en el dictado de clases en varías cátedras, y de investigación en arqueología. Además, participó en el proyecto etnoarqueológico del Dr. Gustavo Politis entre los Nukak de la Amazonía Colombiana.

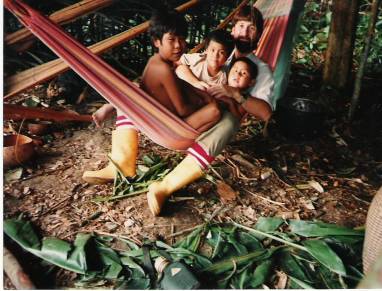

El Dr. Gustavo Martínez en un campamento Nukak.

Martínez obtuvo su doctorado estudiando desde una perspectiva arqueológica las poblaciones indígenas del curso medio del río Quequén Grande desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío (ca. 10.450-500 años AP). Posteriormente,en una segunda etapa de investigaciones en el río Quequén Grande, se llevó a cabo un proyecto para el estudio del sitio arqueológico Paso Otero 5 una ocupación indígena temprana que data de ca. 10.450-10.200 años AP, donde restos de megamamíferos extintos (Megaterio, Gliptodonte, Caballo, etc.) fueron registrados asociados a artefactos de piedra muy particulares como las denominadas puntas de proyectil “cola de pescado” . Además de las reconstrucciones arqueológicas el proyecto estuvo dirigido a obtener información sobre reconstrucciones paleoambientales. En este marco, colaboraron especialistas en diferentes disciplinas y el proyecto fue financiado por un subsidio de la National Geographic Society (2002-2003). Uno de los resultados mas novedosos muestra que la colonización humana de las pampas se habría producido bajo condiciones de climáticas áridas-semiáridas y mas frías que hoy día.

|

||||||